Сергей Трифонов,

23-02-2012 15:20

(ссылка)

Документальный фильм "Сергей Есенин. 1925-2010"

С сегодняшнего дня фильм "Сергей Есенин. 1925-2010" доступен для широкого просмотра:

http://esenin.ru/gibel-poeta/parshikov-v-dokumentalniy-film-sergey-esenin-1925-2010.html

Артур Доскалиев,

17-02-2012 14:59

(ссылка)

Ну чем не депутат ?

У нас в стране всё новое,

Но жаль только в Москве !

Идёт моя знакомая

По лесополосе.

Её я знаю с детства,

У ней папа артист.

Зовёт её "невеста"

Заезжий камазист.

Она всем улыбается

И без конца поёт.

На свисты откликается

И слёз почти не льёт.

Мы ей могли б гордиться,

Но если б не одно.

Она любит таксиста

С другими заодно.

И вот о чём я думаю -

Ну чем не депутат ?

Сильна она фигураю

И крепок её зад.

По сходникам тасуется,

При деле её рот.

О рейтинге волнуется

И платит ей народ.

Метки: Артур Доскалиев

Артур Доскалиев,

23-12-2011 18:44

(ссылка)

ЮНОСТЬ

ЮНОСТЬ

Ах, лучезарные газели,

Не вечен юности ваш срок !

И скоро будут мадемуазели,

Сидеть на лавках из досок.

И корчить кислые гримасы.

Кидая юности во след,

Столь неприличнейшие фразы,

Что натворить способны бед.

И ни чего, как говорится,

С этим поделать не дано.

Юность как ветреная птица,

Как искромётное вино!

Метки: Артур Доскалиев

ГЕННАДИЙ ПЕТРУШОВ,

03-10-2011 16:05

(ссылка)

СЕГОДНЯ У ЕСЕНИНА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Евгений Мартынов - У ЕСЕНИНА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ТВОРЧЕСТВО СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА - У ЕСЕНИНА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ЛАРА ФАБИАН - АДАЖИО АЛЬБИНОНИ

ЖИЗНЬ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА в фотографиях http://ria.ru/photolents/20...

ЕСЕНИНСКИЕ ДНИ в Константиново 2011 http://my.mail.ru/community...

Плэйкаст «У Есенина день Рождения» http://www.playcast.ru/view...

Плэйкаст Посвящение Есенину http://www.playcast.ru/view...

Плэйкаст «Поэту всея Руси, посвящение Есенину...» http://www.playcast.ru/view...

ТЕМЫ-ПОСВЯЩЕНИЯ ЕСЕНИНУ:

У Есенина день Рождения http://my.mail.ru/community...

У Есенина день Рождения http://my.mail.ru/community...

Песня о Есенине http://my.mail.ru/community...

Когда твои отзеленели рощи http://my.mail.ru/community...

Памяти Есенина http://my.mail.ru/community...

Памяти Сергея Есенина http://my.mail.ru/community...

МАРИЕНГОФ - ПОСВЯЩЕНИЕ ЕСЕНИНУ http://my.mail.ru/community...

АНАЛОГИЧНАЯ ТЕМА-ПРОДОЛЖЕНИЕ:

СООБ. СЕРГЕЙ ЕСЕНИН - ЛУЧШИЙ ПОЭТ РОССИИ. http://my.mail.ru/community...

Без заголовка

Никогда я не был на Босфоре,

Ты меня не спрашивай о нём.

Я в твоих глазах увидел море,

Полыхающее голубым огнем.

Не ходил в Багдад я с караваном,

Не возил я шелк туда и хну.

Наклонись своим красивым станом,

На коленях дай мне отдохнуть.

Или снова, сколько ни проси я,

Для тебя навеки дела нет,

Что в далеком имени - Россия -

Я известный, признанный поэт.

У меня в душе звенит тальянка,

При луне собачий слышу лай.

Разве ты не хочешь, персиянка,

Увидать далекий синий край?

Я сюда приехал не от скуки -

Ты меня, незримая, звала.

И меня твои лебяжьи руки

Обвивали, словно два крыла.

Я давно ищу в судьбе покоя,

И хоть прошлой жизни не кляну,

Расскажи мне что-нибудь такое

Про твою веселую страну.

Заглуши в душе тоску тальянки,

Напои дыханьем свежих чар,

Чтобы я о дальней северянке

Не вздыхал, не думал, не скучал.

И хотя я не был на Босфоре -

Я тебе придумаю о нём.

Всё равно - глаза твои, как море,

Голубым колышутся огнём.

Ты меня не спрашивай о нём.

Я в твоих глазах увидел море,

Полыхающее голубым огнем.

Не ходил в Багдад я с караваном,

Не возил я шелк туда и хну.

Наклонись своим красивым станом,

На коленях дай мне отдохнуть.

Или снова, сколько ни проси я,

Для тебя навеки дела нет,

Что в далеком имени - Россия -

Я известный, признанный поэт.

У меня в душе звенит тальянка,

При луне собачий слышу лай.

Разве ты не хочешь, персиянка,

Увидать далекий синий край?

Я сюда приехал не от скуки -

Ты меня, незримая, звала.

И меня твои лебяжьи руки

Обвивали, словно два крыла.

Я давно ищу в судьбе покоя,

И хоть прошлой жизни не кляну,

Расскажи мне что-нибудь такое

Про твою веселую страну.

Заглуши в душе тоску тальянки,

Напои дыханьем свежих чар,

Чтобы я о дальней северянке

Не вздыхал, не думал, не скучал.

И хотя я не был на Босфоре -

Я тебе придумаю о нём.

Всё равно - глаза твои, как море,

Голубым колышутся огнём.

настроение: Безжизненное

Всеволод Новопашин,

13-08-2011 23:32

(ссылка)

"Какая ночь ..."

Метки: Какая ночь ...

Вера Старовойтова,

11-08-2011 19:13

(ссылка)

Без заголовка

Закружилась листва золотая

В розоватой воде на пруду,

Словно бабочек легкая стая

С замираньем летит на звезду.

Я сегодня влюблен в этот вечер,

Близок сердцу желтеющий дол.

Отрок-ветер по самые плечи

Заголил на березке подол.

И в душе и в долине прохлада,

Синий сумрак как стадо овец,

За калиткою смолкшего сада

Прозвенит и замрет бубенец.

Я еще никогда бережливо

Так не слушал разумную плоть,

Хорошо бы, как ветками ива,

Опрокинуться в розовость вод.

Хорошо бы, на стог улыбаясь,

Мордой месяца сено жевать...

Где ты, где, моя тихая радость,

Все любя, ничего не желать?

В розоватой воде на пруду,

Словно бабочек легкая стая

С замираньем летит на звезду.

Я сегодня влюблен в этот вечер,

Близок сердцу желтеющий дол.

Отрок-ветер по самые плечи

Заголил на березке подол.

И в душе и в долине прохлада,

Синий сумрак как стадо овец,

За калиткою смолкшего сада

Прозвенит и замрет бубенец.

Я еще никогда бережливо

Так не слушал разумную плоть,

Хорошо бы, как ветками ива,

Опрокинуться в розовость вод.

Хорошо бы, на стог улыбаясь,

Мордой месяца сено жевать...

Где ты, где, моя тихая радость,

Все любя, ничего не желать?

ГЕННАДИЙ ПЕТРУШОВ,

02-08-2011 21:34

(ссылка)

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН - ЛУЧШИЙ ПОЭТ РОССИИ.

http://my.mail.ru/community...

Уважаемые друзья и любители творчества Сергея Есенина! Заканчивается первый месяц существования сообщества "СЕРГЕЙ ЕСЕНИН - ЛУЧШИЙ ПОЭТ РОССИИ", в котором некоторые из вас имеют честь состоять. Пора вроде бы даже подводить хоть какие-то первоначальные итоги. Интересно, что же мы имеем в позитиве? Попробуем поразмышлять.

Во-первых, плюсом можно считать наличие самого нашего сообщества: месяц назад его не было, а теперь оно есть.

Во-вторых, в сообществе уже состоит 90 членов, что представляет собой потенциально немалую силу. И оно продолжает прогрессивно расти.

В-третьих, опубликован ряд тем, полнее раскрывающих образ и творческий путь Сергея Есенина. Впрочем, ниже вы сами можете познакомиться с кратким перечнем опубликованных тем и даже заглянуть в них повторно (как известно, повторение - мать учения) http://my.mail.ru/community.... Более того, вы можете предложить свои темы, интересные как вам, так и другим членам сообщества. Инициатива будет только приветствоваиься.

Кстати, уже опубликованные в сообществе темы для удобства сгруппированы по рубрикам.

В-четвертых, каталог музыки сообщества (представленный преимущественно по алфавиту) уже сейчас насчитывает 400 с чем-то наименований - а это существенно больше, чем вся суммарная музыка аналогичных сообществ. Поэтому практически каждый из вас может подобрать себе любую музыку или песню на слова Сергея Есенина и с любым любимым исполнителем. Кстати, этот каталог содержит также и аудиозаписи с уникальным голосом самого Сергея Есенина и его неповторимой манерой чтения своих стихов и отрывков из его поэм. И я также надеюсь, что и этот перечень музыки с вашей помощью будет только пополняться.

Хотелось бы таже напоследок выразить благодарность всем, кто тем или иным способом принял участие в работе сообщества, потому что без вашего участия оно просто немыслимо! Думаю, это лишь начало. Ждём "продолжения банкета"!

http://my.mail.ru/community...

ГЕННАДИЙ ПЕТРУШОВ,

29-06-2011 17:49

(ссылка)

Автор "ГРЕНАДЫ" - ЕСЕНИНУ

Родился в небогатой семье ремесленника. Публиковаться начал с 1917 года. В 1919 был назначен заведующим отделом печати Екатеринославского губкома комсомола. В 1920 году пошёл добровольцем в Красную Армию, принимал активное участие в гражданской войне. Недолгое время жил в Харькове, откуда в 1922 году переехал в Москву. На слова популярного стихотворения Светлова «Гренада» (1926) около 20 композиторов разных стран написали музыку.

В 1928 году исключён из комсомола за троцкизм. В годы Великой Отечественной войны Светлов был корреспондентом газеты «Красная звезда», затем работал во фронтовой печати.

Наиболее известный из военных стихов — «Итальянец».

В послевоенные годы творчество Светлова было в негласной опале, и только после 2-го съезда писателей, на котором в его защиту выступили С. Кирсанов и Ольга Берггольц, стена молчания вокруг его имени была сломлена. За книгу «Стихи последних лет» Светлову посмертно была присуждена Ленинская премия.

С 1931 по 1962 годы жил в «Доме писательского кооператива» в Камергерском переулке.

Жена М. А. Светлова — Родам Ираклиевна Амирэджиби — сестра грузинского писателя Чабуа Ираклиевича Амирэджиби и впоследствии жена физика Бруно Максимовича Понтекорво. Сын — сценарист и режиссёр Александр (Сандро) Михайлович Светлов (род. 1939).

ЕСЕНИНУ

День сегодня был короткий,

Тучи в сумерки уплыли,

Солнце тихою походкой

Подошло к своей могиле.

Вот, неслышно вырастая

Перед жадными глазами,

Ночь большая, ночь густая

Приближается к Рязани.

Шевелится над осокой

Месяц бледно-желтоватый,

На крюке звезды высокой

Он повесился когда-то.

И, согнувшись в ожиданье

Чьей-то помощи напрасной,

От начала мирозданья

До сих пор висит, несчастный...

Далеко в пространствах поздних

Этой ночью вспомнят снова

Атлантические звезды

Иностранца молодого.

Ах, недаром, не напрасно

Звездам сверху показалось,

Что еще тогда ужасно

Голова на нем качалась...

Ночь пойдет обходом зорким,

Все окинет черным взглядом,

Обернется над Нью-Йорком

И заснет над Ленинградом.

Город, шумно встретив отдых,

Веселился в час прощальный...

На пиру среди веселых

Есть всегда один печальный.

И когда родное тело

Приняла земля сырая,

Над пивной не потускнела

Краска желто-голубая.

Но родную душу эту

Вспомнят нежными словами

Там, где новые поэты

Зашумели головами.

Михаил Светлов, 1926

ГЕННАДИЙ ПЕТРУШОВ,

25-06-2011 01:58

(ссылка)

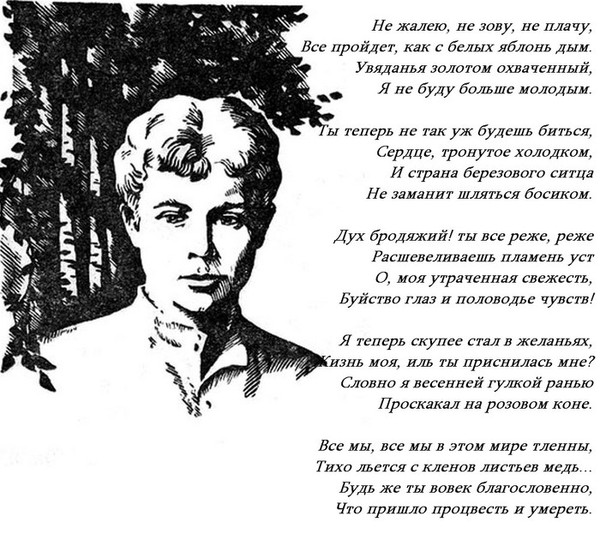

НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ...

Алексей Николаевич Покровский родился 1 марта 1924 года.

Ведущий актёр МХАТа.

Снимался в фильмах "Звезда" (1953) и "Верные друзья" (1954).

Большую известность получил Покровский и как исполнитель песен и романсов.

В 60-70х годах прошлого века исполнил на телевидении 12 песенно-поэтических циклов, в которых были представлены лучшие стихи и песни эпохи в неподражаемой интерпретации артиста.

Лауреат телеконкурсов "Песня-74" и "Песня-75".

Алексей Покровский - Народный артист России.

Умер 30 августа 2009.

С.А.Толстая-Есенина вспоминала: «Есенин рассказывал <...>, что это стихотворение было написано под влиянием одного из лирических отступлений в «Мертвых душах» Гоголя. Иногда полушутя добавлял: „Вот меня хвалят за эти стихи, а не знают, что это не я, а Гоголь“. Несомненно, что место в «Мертвых душах», о котором говорил Есенин, — это начало шестой главы, которое заканчивается словами: „...что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!»

ГЕННАДИЙ ПЕТРУШОВ,

22-06-2011 18:28

(ссылка)

ПОМНИМ... ЛЮБИМ... СКОРБИМ...

Я думаю:

Как прекрасна

Земля

И на ней человек.

И сколько с войной несчастных

Уродов теперь и калек.

И сколько зарыто в ямах.

И сколько зароют еще.

И чувствую в скулах упрямых

Жестокую судоргу щек.

<Анна Снегина, 1925>

ГЕННАДИЙ ПЕТРУШОВ,

18-06-2011 00:58

(ссылка)

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МОСКОВСКОМУ ПРОФЕССОРУ МАСЛОВУ

Взято:

http://www.esenin.ru/forum/...

Автор неизвестен

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МОСКОВСКОМУ ПРОФЕССОРУ МАСЛОВУ

Есенина Серёжу не обидели?!

Я ненавижу Ваш истошный вой!

Как будто Вы и в самом деле видели,

Как в петлю влез Есенин головой.

Профессор! Расскажите, в чём же дело?

Кто ж черепок Есенину разбил?

Избить само себя сумело тело?

Такое ляпнет разве что дебил.

Такого не найдёте даже в мифах –

Как эту чушь вместить смогла башка?

Что толку – в изысканиях фальшивых,

Торчащих, будто шило из мешка?

Профессор, поклянитесь хоть на Библии,

Что не ханжа Вы и не лицемер!

Мешало ли кому-то место гибели?

Так почему взорвали «Англетер»?

Перед враньём Вы хоть молились Богу?

Смотрели ль, как мерцают свеч огни?

Ни пуля, ни петля сказать не могут,

Кто их придумал в роковые дни.

Самоубийству учинив овацию,

Враньё, как из ведра, льёт Сатана.

А почему б не сделать эксгумацию?

Каким властям не выгодна она?!

Когда ж Ваш миф окажется развеянным:

Поэты, дескать, мрут, себя губя?..

Была ль петля сварганена Есениным?

Стрелял ли Маяковский сам в себя?

http://www.esenin.ru/forum/...

Автор неизвестен

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МОСКОВСКОМУ ПРОФЕССОРУ МАСЛОВУ

Есенина Серёжу не обидели?!

Я ненавижу Ваш истошный вой!

Как будто Вы и в самом деле видели,

Как в петлю влез Есенин головой.

Профессор! Расскажите, в чём же дело?

Кто ж черепок Есенину разбил?

Избить само себя сумело тело?

Такое ляпнет разве что дебил.

Такого не найдёте даже в мифах –

Как эту чушь вместить смогла башка?

Что толку – в изысканиях фальшивых,

Торчащих, будто шило из мешка?

Профессор, поклянитесь хоть на Библии,

Что не ханжа Вы и не лицемер!

Мешало ли кому-то место гибели?

Так почему взорвали «Англетер»?

Перед враньём Вы хоть молились Богу?

Смотрели ль, как мерцают свеч огни?

Ни пуля, ни петля сказать не могут,

Кто их придумал в роковые дни.

Самоубийству учинив овацию,

Враньё, как из ведра, льёт Сатана.

А почему б не сделать эксгумацию?

Каким властям не выгодна она?!

Когда ж Ваш миф окажется развеянным:

Поэты, дескать, мрут, себя губя?..

Была ль петля сварганена Есениным?

Стрелял ли Маяковский сам в себя?

ГЕННАДИЙ ПЕТРУШОВ,

17-06-2011 02:22

(ссылка)

СЫН ЕСЕНИНА - СОВЕТСКИЙ ДИССИДЕНТ

Есенин-Вольпин Александр Сергеевич

http://ru.wikipedia.org/wik...

http://antology.igrunov.ru/...

http://www.hrono.ru/biograf...

Алекса́ндр («А́лик») Серге́евич Есе́нин-Во́льпин (12 мая 1924, Ленинград, СССР) — математик, философ, поэт, один из лидеров диссидентского и правозащитного движения в СССР, пионер правового просвещения в диссидентских кругах советского общества, организатор «Митинга гласности», состоявшегося в Москве 5 декабря 1965 года, в 1970—1972 годах являлся экспертом Комитета прав человека в СССР, советский политзаключённый (общий срок пребывания в тюрьмах, ссылке и «психушках» — 14 лет).

Есенин-Вольпин является автором ряда фундаментальных работ в области математической логики, а также автором ряда работ, посвящённых теоретическим аспектам проблемы законодательного обеспечения прав человека в СССР и правоприменительной практике в этой области. Одним из первых в 1960-х годах в СССР начал пропагандировать правовой подход во взаимоотношениях государства и граждан.

Есенин-Вольпин сформулировал и стал отстаивать идею о том, что советские законы сами по себе вполне приемлемы, а проблема заключается в отказе со стороны государства следовать этим законам. Он убеждал своих единомышленников, что если бы государство соблюдало свои собственные законы, граждане не оказались бы в положении бесправия, и что ситуация с соблюдением прав человека изменится, если граждане будут активно добиваться от государства соблюдения законов.

Своего отца — поэта Сергея Есенина — Есенин-Вольпин не знал. Матерью его была поэтесса и переводчица Надежда Вольпин.

В 1933 году семья переехала из Ленинграда в Москву, где в 1946 году Есенин-Вольпин закончил с отличием механико-математический факультет МГУ (в армию призван не был из-за психиатрического диагноза); в 1949 году, окончив аспирантуру НИИ математики при МГУ и защитив кандидатскую диссертацию по математической логике, уехал работать в Черновцы.

В то же время он писал стихи, которые читал в кругу друзей; в том же 1949 году за «антисоветскую поэзию» был помещён на принудительное лечение в Ленинградскую спецпсихбольницу, в сентябре 1950 года как «социально-опасный элемент» выслан в Карагандинскую область сроком на пять лет.

Амнистирован после смерти Сталина в 1953 году, вскоре после чего стал известен как математик, специализирующийся в области интуиционизма. В 1959 году вновь помещён в спецпсихбольницу, где проводит около двух лет.

Свои стихи, распространявшиеся в самиздате и публиковавшиеся на Западе, подписывал фамилией Вольпин. В 1961 году в Нью-Йорке вышла книга Есенина-Вольпина «Весенний листок» (), в которую кроме стихов вошёл его «Свободный философский трактат».

Основу математических и философских взглядов Есенина-Вольпина составляет крайний скептицизм — отрицание всех принимаемых на веру абстрактных понятий (Бога, бесконечности и т. д.); из этого вытекает необходимость строгого соблюдения формально-логических законов. С начала 1960-х годов этот принцип он применяет к сфере права, первым из советских диссидентов выдвигая идею возможности и необходимости защищать права человека путём строгого следования советским законам и требования соблюдения этих законов от властей. Это правило становится одной из основополагающих концепций правозащитного движения.

В 1965 году Есенин-Вольпин становится организатором «Митинга гласности», прошедшего 5 декабря на Пушкинской площади в Москве — первой в послевоенном СССР публичной демонстрации протеста. Основным лозунгом митинга, в котором приняло участие около 200 человек (включая оперативников КГБ), было требование гласности суда над арестованными незадолго до этого Андреем Синявским и Юлием Даниэлем; митингующие также держали плакаты с призывом «Уважайте Советскую Конституцию». На митинге раздавалось в качестве листовки составленное Есениным-Вольпиным «Гражданское обращение», до этого распространявшееся организаторами митинга и сочувствующими. Прямо с площади Есенин-Вольпин был увезен на допрос.

Есенин-Вольпин автор самого известного в то время документа диссидентского движения - "Памятки для тех, кому предстоят допросы" (1968). Ее передавали друг другу преследуемые внутри страны, а в 1973 году она была напечатана в Париже

В феврале 1968 года Есенин-Вольпин вновь заключён в спецпсихбольницу. В самиздате распространяется составленная им «Памятка для тех, кому предстоят допросы», ключевым тезисом которой было утверждение, что нормы советского процессуального права вполне пригодны для того, чтобы на законных основаниях уклониться от соучастия в преследовании инакомыслия, не прибегая ко лжи или запирательству:

http://www.index.org.ru/arc...

После освобождения, в 1970 году, он вступает в Комитет прав человека в СССР, сотрудничая с Юрием Орловым, Андреем Сахаровым и другими правозащитниками.

В мае 1972 года по настоятельному предложению советских властей эмигрировал в США, где работал в университете Буффало, затем — в Бостонском университете. Автор теоремы в области диадических пространств, получившей его имя (теорема Есенина-Вольпина).

Живёт в Бостоне (штат Массачусетс, США). С 1989 года неоднократно приезжал на родину.

Есенин-Вольпин — один из героев документального фильма 2005 года «Они выбирали свободу», посвящённого истории диссидентского движения в СССР.

А это стихотворение Александра Есенина-Вольпина:

В ЗООПАРКЕ

В зоопарке, прославленном грозными львами,

Плакал в низенькой клетке живой крокодил.

Надоело ему в его маленькой яме

Впоминать пирамиды, Египет и Нил.

И увидев меня, пригвожденного к раме,

Он ко мне захотел и дополз до стекла,

Но сорвался и больно ушибся глазами

О неровные, скользкие стены угла.

...Испугался, беспомощно дрогнул щеками,

Задрожал, заскулил и исчез под водой...

Я ж слегка побледнел и закрылся руками

И, не помня дороги, вернулся домой.

...Солнце радужно пело, играя лучами,

И меня увлекало игрою своей.

И решил я заделать окно кирпичами,

Но распался кирпич от оживших лучей,

И, как прежде с Землей, я порвал с Небесами,

Но решил уж не мстить, а спокойно заснул.

И увидел: разбитый, с больными глазами,

Задрожал, заскулил и в воде утонул...

...Над домами взыграло вечернее пламя,

А когда, наконец, поглотила их мгла,

Я проснулся и долго стучался глазами

О холодные, жесткие стены угла...

4/II-1941

С другими стихами поэта можно ознакомиться здесь: http://www.rvb.ru/np/public...

http://www.aptechka.agava.r...

http://futurum-art.ru/autor...

ВИДЕОРОЛИК, где Александр Есенин-Вольпин читает свое стихотворение «Никогда я не брал сохи»

http://www.youtube.com/watc...

ВИДЕОРОЛИК, в котором 86-летний Александр Есенин-Вольпин дает интервью к 115-летию со дня рождения Сергея Есенина: http://podrobnosti.ua/podro...

ГЕННАДИЙ ПЕТРУШОВ,

08-06-2011 00:20

(ссылка)

АНГЛЕТЕР

http://www.solovki.ca/write...

Прокошин Валерий

(1959-2009)

Из цикла стихов "Русское кладбище". Часть 4. АНГЛЕТЕР

АНГЛЕТЕР

C.Есенину

По Ленинграду... граду... аду,

Ногами загребая снег,

Как окровавленную вату,

Повешенный шел человек.

Чужой закат пылал над городом

И пеплом наполнялся след.

И жутко кожу жгло за воротом

Рубахи.. Боже, восемь лет.

Тогда еще никто на свете

Не понимал; в каком бреду

Его приговорили к смерти

Уже в семнадцатом году.

Со всеми братьями и сестрами

Прощаясь, и почти незрим,

Он шаг за шагом жизнь наверстывал,

Но прошлое ползло за ним.

Какую страшную награду

Ему всучил позорный век:

По Ленинграду... граду... аду

Повешенный шел человек.

ГЕННАДИЙ ПЕТРУШОВ,

05-06-2011 03:55

(ссылка)

Крестины Сережи

(Из воспоминаний Татьяны Федоровны Есениной, записанных А. П. Жутаевым)

http://esenin.ru/vospominan...

Летом 1953 года я приехал в Рязань поступать в художественное училище. Дело было в июле. Остановился я у родственников Пантелюшкиных. Дмитрий, студент медицинского института и любитель поэзии, предложил послушать его игру на гитаре. Мы разместились в беседке. Дмитрий начал играть и подпевать. А я рисовал его. Мне понравились его мелодии и слова песен. Я сказал Дмитрию: «Хорошие получаются у тебя стихотворения». «Это стихи нашего земляка Сергея Есенина, сказал он. — Если хочешь, поедем завтра в село Константиново». Потом он спросил у меня: «Ну-ка, покажи, что у тебя вышло». Посмотрев рисунок, он остался доволен: «Хорошо получилось. Завтра обязательно едем в Константиново. Твоя задача — нарисовать мать поэта, как сможешь». «Постараюсь», — согласился я.

Утром следующего дня на рабочем поезде отправились из Рязани. На станции Дивово, куда мы вскоре приехали, отыскали попутную грузовую машину, на которой доехали до Федякино, а дальше пошли пешком. День выдался солнечный, неугомонно звенели жаворонки, ласточки, резвясь, то низко опускались до самой земли, то взмывали вверх, высоко в небо. Направо и налево от дороги колосились колхозные хлеба. Неожиданно впереди заблестела Ока, и за поворотом показалось село Константиново. Мимо нас промчалась наряженная в тарантас лошадь, подняв клубы густой дорожной пыли. Красота, да и только! При встрече с нами здоровались ребятишки и взрослые, вежливо приподнимая картузы. Вот и Казанская церковь. Хотя и без колокольни, она хорошо смотрелась на синеватом фоне дальнего леса. Но вокруг церкви все заросло бурьяном, чувствовалось запустение. Церковь была приспособлена под склад, где хранилось колхозное зерно.

А вот и дом Есениных. Старые, потемневшие от времени морщинистые бревна могли рассказать о многом. Сюда возвращался после долгих отъездов из родного дома Сергей Есенин и лобызал его стены. «С тех пор, — говорит Татьяна Федоровна, — дом, кажется, теплее стал». Потом она рассказывает о крестинах Сергея.

В нашей церкви всегда стояла тишина и во время службы и после. Народу всегда было много. Тишина нарушалась только тогда, когда были крестины. Вот и на этот раз.

В церкви народу прибавляется: подъезжают из деревень. Из задней, удаленной части храма, доносится детский плач; там гремят ведрами и льют воду. «Крестины там», — коротко докладывает Егор.

После заутрени батюшка направляется в алтарь, за ним — Егор, неся крестильный ящик и тетрадь для записи. Около купели у окна, на котором разложено что-то белое, уже хлопочет высокая старуха Арина, которая с незапамятных времен «ходит» в повивальных бабках. У нее веселое лицо, потому что новорожденный — мальчик.

«О имени Твоем, Господи Боже истины, — читает батюшка молитву, возложивши руку на голову младенца, который копошится где-то там, в груде пеленок и одеяла, — и Единородного Твоего Сына, и Святаго Твоего Духа, возлагаю руку мою на раба Твоего...». «Как звать?», — громко спрашивает он. — «Сергеем, батюшка, Сергеем, кормилец, Сергеем», — подбегает и радостно подсказывает Арина. «...Сергия», — продолжает батюшка, — сподобившагося прибегнуть ко святому имени Твоему».

...Ребенок, закутанный сверх одеяла шубой держащей его крестной матери, слабо и глухо покрикивает. — «Запрещает тебе Господь, Диаволе, пришедший в мир и вселившийся в человецех, да разрушит твое мучительство и человеки измет, — Иже на древе сопротивленыя силы победи, солнцу померкшу, и земли поколебавшейся, и гробом отверзающимся, и телесем святых восстающим... Изыди и отступи от создания сего, и да не возвратишися, ниже утаишися в нем... Но отыди в свой тартар, даже до уготованного великаго дне суднаго. Убойся Бога, седящего на Херувимах и презирающаго бездны. Его же трепещут Ангели, Архангели, Престоли, Господства, Начала, Власти, Сиды, многочитии Херувими и шестокрилатии Серафими, Его же трепещет небо и земля, море, и вся, яже в них...».

Батюшка увлекается и как будто грозит кому-то пальцами правой руки, которую он потрясал над требником. Крестная мать с озабоченным и напряженным лицом раскачивается взад и вперед, похлопывая рукой по ребенку и шубе. Крестный отец, высокий простоватый малый, твердо стоит на своем месте, изредка косясь на свою куму и новорожденного и как будто недоумевая: зачем же он тут стоит и что ему дальше делать?

Егор, пользуясь тем, что батюшка занят чтением молитв, спешит сделать запись. Удалившись к окну, он отбирает сведения от Арины и, постоянно макая перо в жидкие, водянистые чернила, нетвердою рукой выводит буквы и слова. Оттуда слышно «А мать как звать?» — «Какую: родную аль крестную?» — «Родную, а то какую же?» — «Коли родную, так Татианой», — «А по батюшке?» — «Кого?..» — «Аминь! Господи помилуй!» — спешно возглашает Петрович, не отрываясь от письма: одним ухом он прислушивается к тому; что происходит там, у дедушки. «Вва-а-а! вва-а-а! вва-а-а!», — отчаянно кричит младенец, которого батюшка быстро и умело погружает в воду и потом кладет его, красного, мокрого и дрожащего на холстину, разостланную на руках крестного отца. Тот, выставив вперед руки, неловко и испуганно держит младенца, не зная, что с ним делать, пока опытная и проворная Арина не препровождает младенца к крестной матери, в пеленки, одеяло и шубу. Егор, скороговоркой читая низким басом: «Блажени, их же оставишася беззакония, и их же прикрышася греси!», — звучно льет из ведра воду батюшке на руки. «Е-елицы во Христа крестистеся-а-а», — запевает батюшка дрожащим голосом и знаками приглашает кума с кумой следовать за собою, вокруг купели. Арина шепчет обоим на ухо, наставительно и выразительно жестикулируя и толкая их сзади. Те нерешительно идут, осторожно и неловко ступая по мокрому около купели полу. Арина, сложивши руки, с улыбкой смотрит на все это, довольная и счастливая тем, что все делается, как нужно.

После крещения батюшка, снимая облачение, говорит куму и куме: «Теперь, миленькие, вынесите-ка воду и вылейте в ограде, к сторонке, на чистенькое местечко». Арина берет новорожденного, и кум с кумой, взявши купель за ручки, несут ее, стараясь не расплескать воду.

После крещения Сережи Татьяна Федоровна приглашает батюшку Иоанна Смирнова и всех на застолье. Как же, такое счастье надо отметить!

Шум стоял на всю улицу. Пекли хлеб, пироги да всякие снадобья готовили. Дедушка Никита и дедушка Федор приглашали гостей к столу, среди них было много знакомых и незнакомых, нищих и калек. Батюшка Иоанн перед трапезой перекрестился на образа, прочитал молитву. Никита Осипович наполнял рюмочки из графинчика со смирновкой. «С крестинами тебя, Сережа, дай Бог тебе, Татьяна Федоровна, и дитяти твоему доброго здоровья. Воспитывайте его во славу Божию. Да будет Божия благодать всем вашим родным и сродникам! Будьте здоровы!» — сказал отец Иоанн. Он пьет тихо, продолжительно, потом нюхает черный хлеб, закусывает заливной рыбой, обмакивая ее в горчице. «Кушайте, дорогие гости, милости просим», — говорит бабушка Наталья. Егор, который делал запись в книге, пьет, громко крякает, закусывает, потом вынимает синий платок из кармана, вытирает им лоб, глаза, шею, руки. Поданный ему чай он наливает в блюдечко, осторожно проводит дном чашечки по краю блюдечка, чтобы не капнуть на скатерть. Он щипцами раскалывает сахар в ладони на мелкие кусочки, осторожно стряхивает кусочки сахара в чай. Дедушка Федор тем временем разделывает золотистого, поджаристого поросеночка на части и раздает гостям. Гости сразу оживились, пошла задушевная беседа. Бабушка Аграфена накладывает в туесок пирожков, прихватывает смирновочку с рюмочкой и идет угощать собравшихся у крыльца. Пришедшие на крестины низко кланяются, крестятся, поют псалмы в честь младенца Сергея.

«Когда это было?» — вздыхает Татьяна Федоровна, сидя за столом, покрытым узорчатой скатертью, перед ней лежала толстая книга, очевидно, Библия. Полуденный свет падал на ее полупрофиль, перед окном виднелись синие дали и церковь. Дмитрий обратился к матери поэта с просьбой: «Татьяна Федоровна, вот мой родственник — Анатолий, начинающий художник, желает сделать с вас рисунок». «Если может, пусть рисует», — сказала она. Я очень обрадовался, альбом был у меня наготове. «Вот так и сидите», — сказал я Татьяне Федоровне. И начал рисовать. «Анатолий, помни, кого ты рисуешь!». Образ матери поэта напоминал мне крестьянские образы художника Венецианова.

Я, упоенный воспоминаниями матери поэта, еще внимательнее всматриваюсь в лицо Татьяны Федоровны, на котором были видны радостные и скорбные морщинки. Насколько умею, неопытной еще рукой вожу карандашом по бумаге, стараясь хоть как-то запечатлеть эти натруженные руки, такие милые черты матери великого русского поэта. При нас заходили к Татьяне Федоровне местные мужики, вежливо здоровались с нами, а потом стеснительно просили у неё бумажки для курева. Она показала им на старый сундук, где лежали Сережины рукописи. Один из них сказал: «Тут что-то написано» — Татьяна Федоровна сказала им: «Берите, берите, его стихи теперь никому не нужны, а вы хоть покурите». Забегали в дом и ребятишки, тоже просили листочки и мастерили из них бумажных змей, с которыми бегали по буграм и косогорам. Почему мать поэта так щедро раздавала творение сына? Об этом Татьяна Федоровна рассказала нам следующее:

«Помнится мне 1943 год. Жить было тяжеловато. Я хотела хоть как-то помочь своим дочерям Александре и Кате. Думаю, ведь когда-то стихи Сережины любили, печатали. Может, и сейчас напечатают? Взяв несколько стихов сыночка, я поехала в Рязань. Люди мне помогли отыскать газету «Сталинское знамя». Приняли меня хорошо. Редактор подал стул: «Пожалуйста, присядьте». Обращаясь ко мне, сказал: «Ну, рассказывайте, откуда вы, что вас привело к нам?». «Я из Константиново Рыбновского района». «Это очень хорошо, какие там у вас новости?». «Михаил Иванович», — крикнул он корреспонденту. — «Сейчас гражданка будет рассказывать о своем селе, а вы записывайте». «Да, как вас зовут?». «Татьяна Федоровна Есенина». «Есенина?», — переспросил он и как-то особенно посмотрел на меня. «Ну, хорошо, что вы принесли нам для газеты?». Я подаю ему несколько стихов. Он прочитал, как-то неестественно улыбнулся, потом подал стихи Михаилу Ивановичу. Тот прочитал и, молча подавая стихи редактору, тихо и спокойно сказал: «Татьяна Федоровна, мы такие стихи не печатаем». «Может быть, «Письмо к матери» — дадим? — сказал Михаил Иванович. «Ты что, на передовую захотел?» — повысил голос редактор. Очень горько мне было слышать такие слова. Не помню, как я вышла из этого страшного здания, и обратно в путь. Мы сочувственно молчали.

Затем Дмитрий смотрит на мой рисунок: «Ну вот, — я думаю, — есть что-то похожее», — он берет рисунок и показывает Татьяне Федоровне. «Я понимаю, — говорит она несколько удивленно, — что на бумаге можно писать слова, складывать их в стихи, как мой Сережа, а как рисовать кого-нибудь и переносить черточками и линиями его лицо на бумагу — не могу себе представить».

— Татьяна Федоровна, если можно, поставьте свою подпись на рисунке, — обращаюсь я к ней.

— Если нужно, так что же и не поставить, — охотно соглашается она.

И потом сказала нам: «Недавно приезжали ко мне два молодых человека из Москвы, смотрели стихи Сережи, восхищались ими, обещали что-то предпринять к напечатанию их.

— Если можно, берите и печатайте, сказала я им, но они что-то не появляются».

Потом Татьяна Федоровна позвала Настю:

— Теперь, моя помощница, угости молодых людей парным молочком, а то им предстоит дальний путь.

Девушка охотно выполнила просьбу Татьяны Федоровны. Мы душевно поблагодарили мать Сергея Есенина за столь сердечный прием и интересную беседу.

Лето 1953 г., с. Константиново

http://esenin.ru/vospominan...

Летом 1953 года я приехал в Рязань поступать в художественное училище. Дело было в июле. Остановился я у родственников Пантелюшкиных. Дмитрий, студент медицинского института и любитель поэзии, предложил послушать его игру на гитаре. Мы разместились в беседке. Дмитрий начал играть и подпевать. А я рисовал его. Мне понравились его мелодии и слова песен. Я сказал Дмитрию: «Хорошие получаются у тебя стихотворения». «Это стихи нашего земляка Сергея Есенина, сказал он. — Если хочешь, поедем завтра в село Константиново». Потом он спросил у меня: «Ну-ка, покажи, что у тебя вышло». Посмотрев рисунок, он остался доволен: «Хорошо получилось. Завтра обязательно едем в Константиново. Твоя задача — нарисовать мать поэта, как сможешь». «Постараюсь», — согласился я.

Утром следующего дня на рабочем поезде отправились из Рязани. На станции Дивово, куда мы вскоре приехали, отыскали попутную грузовую машину, на которой доехали до Федякино, а дальше пошли пешком. День выдался солнечный, неугомонно звенели жаворонки, ласточки, резвясь, то низко опускались до самой земли, то взмывали вверх, высоко в небо. Направо и налево от дороги колосились колхозные хлеба. Неожиданно впереди заблестела Ока, и за поворотом показалось село Константиново. Мимо нас промчалась наряженная в тарантас лошадь, подняв клубы густой дорожной пыли. Красота, да и только! При встрече с нами здоровались ребятишки и взрослые, вежливо приподнимая картузы. Вот и Казанская церковь. Хотя и без колокольни, она хорошо смотрелась на синеватом фоне дальнего леса. Но вокруг церкви все заросло бурьяном, чувствовалось запустение. Церковь была приспособлена под склад, где хранилось колхозное зерно.

А вот и дом Есениных. Старые, потемневшие от времени морщинистые бревна могли рассказать о многом. Сюда возвращался после долгих отъездов из родного дома Сергей Есенин и лобызал его стены. «С тех пор, — говорит Татьяна Федоровна, — дом, кажется, теплее стал». Потом она рассказывает о крестинах Сергея.

В нашей церкви всегда стояла тишина и во время службы и после. Народу всегда было много. Тишина нарушалась только тогда, когда были крестины. Вот и на этот раз.

В церкви народу прибавляется: подъезжают из деревень. Из задней, удаленной части храма, доносится детский плач; там гремят ведрами и льют воду. «Крестины там», — коротко докладывает Егор.

После заутрени батюшка направляется в алтарь, за ним — Егор, неся крестильный ящик и тетрадь для записи. Около купели у окна, на котором разложено что-то белое, уже хлопочет высокая старуха Арина, которая с незапамятных времен «ходит» в повивальных бабках. У нее веселое лицо, потому что новорожденный — мальчик.

«О имени Твоем, Господи Боже истины, — читает батюшка молитву, возложивши руку на голову младенца, который копошится где-то там, в груде пеленок и одеяла, — и Единородного Твоего Сына, и Святаго Твоего Духа, возлагаю руку мою на раба Твоего...». «Как звать?», — громко спрашивает он. — «Сергеем, батюшка, Сергеем, кормилец, Сергеем», — подбегает и радостно подсказывает Арина. «...Сергия», — продолжает батюшка, — сподобившагося прибегнуть ко святому имени Твоему».

...Ребенок, закутанный сверх одеяла шубой держащей его крестной матери, слабо и глухо покрикивает. — «Запрещает тебе Господь, Диаволе, пришедший в мир и вселившийся в человецех, да разрушит твое мучительство и человеки измет, — Иже на древе сопротивленыя силы победи, солнцу померкшу, и земли поколебавшейся, и гробом отверзающимся, и телесем святых восстающим... Изыди и отступи от создания сего, и да не возвратишися, ниже утаишися в нем... Но отыди в свой тартар, даже до уготованного великаго дне суднаго. Убойся Бога, седящего на Херувимах и презирающаго бездны. Его же трепещут Ангели, Архангели, Престоли, Господства, Начала, Власти, Сиды, многочитии Херувими и шестокрилатии Серафими, Его же трепещет небо и земля, море, и вся, яже в них...».

Батюшка увлекается и как будто грозит кому-то пальцами правой руки, которую он потрясал над требником. Крестная мать с озабоченным и напряженным лицом раскачивается взад и вперед, похлопывая рукой по ребенку и шубе. Крестный отец, высокий простоватый малый, твердо стоит на своем месте, изредка косясь на свою куму и новорожденного и как будто недоумевая: зачем же он тут стоит и что ему дальше делать?

Егор, пользуясь тем, что батюшка занят чтением молитв, спешит сделать запись. Удалившись к окну, он отбирает сведения от Арины и, постоянно макая перо в жидкие, водянистые чернила, нетвердою рукой выводит буквы и слова. Оттуда слышно «А мать как звать?» — «Какую: родную аль крестную?» — «Родную, а то какую же?» — «Коли родную, так Татианой», — «А по батюшке?» — «Кого?..» — «Аминь! Господи помилуй!» — спешно возглашает Петрович, не отрываясь от письма: одним ухом он прислушивается к тому; что происходит там, у дедушки. «Вва-а-а! вва-а-а! вва-а-а!», — отчаянно кричит младенец, которого батюшка быстро и умело погружает в воду и потом кладет его, красного, мокрого и дрожащего на холстину, разостланную на руках крестного отца. Тот, выставив вперед руки, неловко и испуганно держит младенца, не зная, что с ним делать, пока опытная и проворная Арина не препровождает младенца к крестной матери, в пеленки, одеяло и шубу. Егор, скороговоркой читая низким басом: «Блажени, их же оставишася беззакония, и их же прикрышася греси!», — звучно льет из ведра воду батюшке на руки. «Е-елицы во Христа крестистеся-а-а», — запевает батюшка дрожащим голосом и знаками приглашает кума с кумой следовать за собою, вокруг купели. Арина шепчет обоим на ухо, наставительно и выразительно жестикулируя и толкая их сзади. Те нерешительно идут, осторожно и неловко ступая по мокрому около купели полу. Арина, сложивши руки, с улыбкой смотрит на все это, довольная и счастливая тем, что все делается, как нужно.

После крещения батюшка, снимая облачение, говорит куму и куме: «Теперь, миленькие, вынесите-ка воду и вылейте в ограде, к сторонке, на чистенькое местечко». Арина берет новорожденного, и кум с кумой, взявши купель за ручки, несут ее, стараясь не расплескать воду.

После крещения Сережи Татьяна Федоровна приглашает батюшку Иоанна Смирнова и всех на застолье. Как же, такое счастье надо отметить!

Шум стоял на всю улицу. Пекли хлеб, пироги да всякие снадобья готовили. Дедушка Никита и дедушка Федор приглашали гостей к столу, среди них было много знакомых и незнакомых, нищих и калек. Батюшка Иоанн перед трапезой перекрестился на образа, прочитал молитву. Никита Осипович наполнял рюмочки из графинчика со смирновкой. «С крестинами тебя, Сережа, дай Бог тебе, Татьяна Федоровна, и дитяти твоему доброго здоровья. Воспитывайте его во славу Божию. Да будет Божия благодать всем вашим родным и сродникам! Будьте здоровы!» — сказал отец Иоанн. Он пьет тихо, продолжительно, потом нюхает черный хлеб, закусывает заливной рыбой, обмакивая ее в горчице. «Кушайте, дорогие гости, милости просим», — говорит бабушка Наталья. Егор, который делал запись в книге, пьет, громко крякает, закусывает, потом вынимает синий платок из кармана, вытирает им лоб, глаза, шею, руки. Поданный ему чай он наливает в блюдечко, осторожно проводит дном чашечки по краю блюдечка, чтобы не капнуть на скатерть. Он щипцами раскалывает сахар в ладони на мелкие кусочки, осторожно стряхивает кусочки сахара в чай. Дедушка Федор тем временем разделывает золотистого, поджаристого поросеночка на части и раздает гостям. Гости сразу оживились, пошла задушевная беседа. Бабушка Аграфена накладывает в туесок пирожков, прихватывает смирновочку с рюмочкой и идет угощать собравшихся у крыльца. Пришедшие на крестины низко кланяются, крестятся, поют псалмы в честь младенца Сергея.

«Когда это было?» — вздыхает Татьяна Федоровна, сидя за столом, покрытым узорчатой скатертью, перед ней лежала толстая книга, очевидно, Библия. Полуденный свет падал на ее полупрофиль, перед окном виднелись синие дали и церковь. Дмитрий обратился к матери поэта с просьбой: «Татьяна Федоровна, вот мой родственник — Анатолий, начинающий художник, желает сделать с вас рисунок». «Если может, пусть рисует», — сказала она. Я очень обрадовался, альбом был у меня наготове. «Вот так и сидите», — сказал я Татьяне Федоровне. И начал рисовать. «Анатолий, помни, кого ты рисуешь!». Образ матери поэта напоминал мне крестьянские образы художника Венецианова.

Я, упоенный воспоминаниями матери поэта, еще внимательнее всматриваюсь в лицо Татьяны Федоровны, на котором были видны радостные и скорбные морщинки. Насколько умею, неопытной еще рукой вожу карандашом по бумаге, стараясь хоть как-то запечатлеть эти натруженные руки, такие милые черты матери великого русского поэта. При нас заходили к Татьяне Федоровне местные мужики, вежливо здоровались с нами, а потом стеснительно просили у неё бумажки для курева. Она показала им на старый сундук, где лежали Сережины рукописи. Один из них сказал: «Тут что-то написано» — Татьяна Федоровна сказала им: «Берите, берите, его стихи теперь никому не нужны, а вы хоть покурите». Забегали в дом и ребятишки, тоже просили листочки и мастерили из них бумажных змей, с которыми бегали по буграм и косогорам. Почему мать поэта так щедро раздавала творение сына? Об этом Татьяна Федоровна рассказала нам следующее:

«Помнится мне 1943 год. Жить было тяжеловато. Я хотела хоть как-то помочь своим дочерям Александре и Кате. Думаю, ведь когда-то стихи Сережины любили, печатали. Может, и сейчас напечатают? Взяв несколько стихов сыночка, я поехала в Рязань. Люди мне помогли отыскать газету «Сталинское знамя». Приняли меня хорошо. Редактор подал стул: «Пожалуйста, присядьте». Обращаясь ко мне, сказал: «Ну, рассказывайте, откуда вы, что вас привело к нам?». «Я из Константиново Рыбновского района». «Это очень хорошо, какие там у вас новости?». «Михаил Иванович», — крикнул он корреспонденту. — «Сейчас гражданка будет рассказывать о своем селе, а вы записывайте». «Да, как вас зовут?». «Татьяна Федоровна Есенина». «Есенина?», — переспросил он и как-то особенно посмотрел на меня. «Ну, хорошо, что вы принесли нам для газеты?». Я подаю ему несколько стихов. Он прочитал, как-то неестественно улыбнулся, потом подал стихи Михаилу Ивановичу. Тот прочитал и, молча подавая стихи редактору, тихо и спокойно сказал: «Татьяна Федоровна, мы такие стихи не печатаем». «Может быть, «Письмо к матери» — дадим? — сказал Михаил Иванович. «Ты что, на передовую захотел?» — повысил голос редактор. Очень горько мне было слышать такие слова. Не помню, как я вышла из этого страшного здания, и обратно в путь. Мы сочувственно молчали.

Затем Дмитрий смотрит на мой рисунок: «Ну вот, — я думаю, — есть что-то похожее», — он берет рисунок и показывает Татьяне Федоровне. «Я понимаю, — говорит она несколько удивленно, — что на бумаге можно писать слова, складывать их в стихи, как мой Сережа, а как рисовать кого-нибудь и переносить черточками и линиями его лицо на бумагу — не могу себе представить».

— Татьяна Федоровна, если можно, поставьте свою подпись на рисунке, — обращаюсь я к ней.

— Если нужно, так что же и не поставить, — охотно соглашается она.

И потом сказала нам: «Недавно приезжали ко мне два молодых человека из Москвы, смотрели стихи Сережи, восхищались ими, обещали что-то предпринять к напечатанию их.

— Если можно, берите и печатайте, сказала я им, но они что-то не появляются».

Потом Татьяна Федоровна позвала Настю:

— Теперь, моя помощница, угости молодых людей парным молочком, а то им предстоит дальний путь.

Девушка охотно выполнила просьбу Татьяны Федоровны. Мы душевно поблагодарили мать Сергея Есенина за столь сердечный прием и интересную беседу.

Лето 1953 г., с. Константиново

Ночь нежна

Ночь нежна сегодня для тебя,

Спит луна и звезды отдыхают,

В темноте лишь где-то до утра,-

Ветер в одиночестве вздыхает.

Ночь нежна сегодня для тебя,

Приласкает ласки не тая,

Окружит твой сон цветами мая,

До утра молчанье сохраня.

Ночь нежна сегодня для тебя,

Укрывает в темноте мечты...

На простор ночной ее ты отпусти,

Охранять миры, покой и твои сны...

Пусть приснится берег тебе ясный,

В голубой лагуне что укрыт,

Тот что отогреет в день ненастый,

То что кто-то ждет тебя не спит.

Пусть тебе приснится аромат жасмина,

Белые цветы надежды и любви,

Заласкает южный ветер спину,

Не погаснут до утра огни.

На ресницах дремлет тишина,

На подушке след усталых будней,

Серебрятся капельки дождя,

Ночь нежна сегодня для тебя...

Спит луна и звезды отдыхают,

В темноте лишь где-то до утра,-

Ветер в одиночестве вздыхает.

Ночь нежна сегодня для тебя,

Приласкает ласки не тая,

Окружит твой сон цветами мая,

До утра молчанье сохраня.

Ночь нежна сегодня для тебя,

Укрывает в темноте мечты...

На простор ночной ее ты отпусти,

Охранять миры, покой и твои сны...

Пусть приснится берег тебе ясный,

В голубой лагуне что укрыт,

Тот что отогреет в день ненастый,

То что кто-то ждет тебя не спит.

Пусть тебе приснится аромат жасмина,

Белые цветы надежды и любви,

Заласкает южный ветер спину,

Не погаснут до утра огни.

На ресницах дремлет тишина,

На подушке след усталых будней,

Серебрятся капельки дождя,

Ночь нежна сегодня для тебя...

настроение: моренго

хочется: любить

слушаю: дыхание

ГЕННАДИЙ ПЕТРУШОВ,

25-05-2011 01:28

(ссылка)

Я покинул родимый дом...

«Я покинул родимый дом...»

http://esenin.niv.ru/esenin...

(с. 143).— Газ. «Борьба», Харьков, 1920, 29 февраля, №57; сб. «Конница бурь. Второй сборник имажинистов», [М.], 1920, с.9; Рус. (вырезка из сб. «Конница бурь»); Т20; Т21; И22; Грж.; Ст. ск; ОРиР; Б.сит.

Печатается по наб. экз. (вырезка из Грж.).

Два беловых автографа — РГАЛИ, оба без даты, на одном (парном к автографу «Теперь любовь моя не та...», см. с.560) помета неустановленной рукой: «1921», вероятно — владельческая отметка времени получения автографа. Сохранилась фонограмма авторского чтения от 11 января 1922г. Датируется по помете в наб. экз. 1918г.

ГЕННАДИЙ ПЕТРУШОВ,

15-05-2011 15:27

(ссылка)

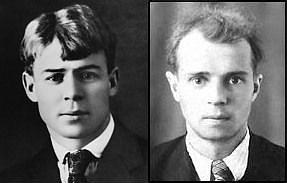

История одной фотографии Есенина

ОЛЬГА МАТВИЕНКО, 16.09.2010

Есенин С.А.: «История одной фотографии»

См.: http://sochived.info/esenin...

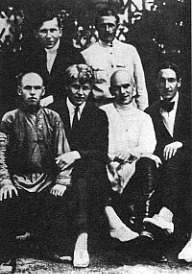

В опубликованной хронике жизни С. Есенина нет упоминания о пребывании поэта в Сочи. В то же время многочисленные переиздания мемуаров А. Мариенгофа неизменно выходили с публикацией групповой фотографии (С. Есенин, А. Мариенгоф, В. Казин, Г. Колобов и двое неизвестных) с пометкой «Сочи. 1920г.». Музей С.Есенина в Москве ещё более усложнил поиск, ответив, что фотография сделана в Крыму. Основание: надпись на обороте одной из копий фотоснимка (автор надписи не обозначен).

Изучив летопись жизни поэта, можно с уверенность говорить о правоте А. Мариенгофа, не только запечатленного на фотографии, но и сопровождавшего С. Есенина во время всего путешествия в июле-сентябре 1920 года (Ростов-на-Дону – Кисловодск – Баку – Тифлис). Ведь обе поездки С. Есенина в Крым – в 1914 и в 1916 гг. – состоялись до знакомства с А. Мариенгофом (осень 1918 го).

С. Есенин выехал на Кавказ около 5-го июля, в Ростов-на-Дону прибыл 8-11-го июля, а покинул город 5 августа. За четыре недели пребывания в центре Азово-Черноморского края выступал лишь однажды – 21 июля – на литературно-художественном вечере в театре им. Я.М.Свердлова. Точное местонахождение поэта в промежутке между 11-20 июля и 22 июля-5 августа исследователями жизни и творчества Есенина не установлено.

Знакомая Есенина Н. Александрова вспоминает: «Почти ежедневно в течение двух недель, проведенных в Ростове, Есенин бывал в доме моего отца». Где же находился поэт в оставшиеся две недели?

В единственном сохранившемся письме поэта из Ростова-на-Дону А.М. Сахарову предполагаемый маршрут обозначен:

«Милый, милый Сакша!

Сидим <…> в Ростове <…>. Вдалеке Сочи, Екатеринодар, Туапсе, <> Если можно, черкни что-нибудь о себе <…> Адрес: Сочи. Высший Совет народного хозяйства. Трамот [транспортно-материальный отдел]. Окружному уполномоченному Колобову для Есенина».

О Григории Романовиче Колобеве (1893-1952), возглавлявшем в 1920 году транспортно-материальный отдел ВСНХ, следует сказать особо. Познакомившись с Есениным в 1918 году, он входил в группу имажинистов, писал стихи под псевдонимом Малабух. В его служебном вагоне Есенин совершил несколько поездок по стране.

В июле-августе 1920 года состоялась одна из первых «экспедиций». Вспоминает А. Мариенгоф:

«В середине лета «Почем соль» [столь ироничное прозвище много говорит о его владельце, Григории Колобове] получил командировку на Кавказ <…> Отдельный маленький белый вагон туркестанских дорог. У нас двухместное мягкое купе. Во всем вагоне четыре человека и проводник. Секретарем у «Почем соли» <…> Василий Гастев [вероятно он на фотографии – во втором ряду (стоит)]. <…>

Гастев в полной походной форме, вплоть до полевого бинокля. Какие-то невероятные нашивки у него на обшлаге. «Почем соль» железнодорожный свой чин приравнивает чуть ли не к командующему армией, а Гастев – скромно – к командиру полка. Когда является он к дежурному по станции и, нервно постукивая ногтем о желтую кобуру нагана, требует прицепки нашего вагона «вне всякой очереди», у дежурного трясутся поджилки:

– Слушаюсь, с первым отходящим…

С таким секретарем совершаем путь до Ростова молниеносно. <…>

Одновременно Гастев и... администратор наших лекций. Мы с Есениным читаем в Ростове и Таганроге. В Новочеркасске после громовой статьи местной газеты <…> лекция запрещается. <…> Газета сообщила неправдоподобнейшую историю имажинизма, «рокамболические» наши биографии и, под конец, ехидно намекнула о таинственном отдельном вагоне, в котором разъезжают молодые люди, и о боевом администраторе, украшенном ромбами и красной звездой».

Напуганный скандалом Колобов «отдает распоряжение «отбыть с первым отходящим». Возможно, тогда-то путешественники и решили заехать в Сочи, забрать накопившуюся корреспонденцию и отдохнуть после неудачного турне.

История, описанная С. Есениным в письме к Е.В. Лившиц (11-12 августа 1920г.), не противоречит этой версии:

«Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, выглядываем в окно, и что же? Видим, за паровозом что есть силы скачет маленький жеребенок. Так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня говорит очень много. Конь стальной победил коня живого. И этот маленький жеребенок был для меня наглядным дорогим вымирающим образом деревни».

Стихотворный вариант «незначительного эпизода» общеизвестен:

Видели ли вы,

Как бежит по степям,

В туманах озерных, кроясь,

Железной ноздрей храпя,

На лапах чугунных поезд?

А за ним

По большой траве,

Как на празднике отчаянных гонок,

Тонкие ноги закидывая к голове,

Скачет красногривый жеребенок?

Милый, милый, смешной дуралей.

Ну куда он, куда он гонится?

Неужель он не знает, что живых коней

Победила стальная конница?

Неужель он не знает, что в полях бессиянных

Той поры не вернет его бег,

Когда пару красивых степных россиянок

Отдавал за коня печенег?

По-иному судьба на торгах перекрасила

Наш разбуженный скрежетом плес,

И за тысячи пудов конской кожи и мяса

Покупают теперь паровоз.

Сочи остался лишь эпизодом в бурной биографии поэта. Но на Кавказе он побывает ещё не однажды. Поэтическим итогом нескольких поездок станут строки, ироничные, грустные и одновременно торжественные:

Издревле русский наш Парнас

Тянуло к незнакомым странам,

И больше всех лишь ты, Кавказ,

Звенел загадочным туманом…

…………….. Я полон дум

О них, ушедших и великих.

Их исцелял гортанный шум

Твоих долин и речек диких.

Они бежали от врагов

И от друзей сюда бежали,

Чтоб только слышать звон шагов

Да видеть с гор глухие дали.

И я от тех же зол и бед

Бежал, навек простясь с богемой,

Зане созрел во мне поэт

С большой эпическою темой.

……………………………….

Прости, Кавказ, что я о них

Тебе промолвил ненароком,

Ты научи мой русский стих

Кизиловым струиться соком.

Есенин С.А.: «История одной фотографии»

См.: http://sochived.info/esenin...

В опубликованной хронике жизни С. Есенина нет упоминания о пребывании поэта в Сочи. В то же время многочисленные переиздания мемуаров А. Мариенгофа неизменно выходили с публикацией групповой фотографии (С. Есенин, А. Мариенгоф, В. Казин, Г. Колобов и двое неизвестных) с пометкой «Сочи. 1920г.». Музей С.Есенина в Москве ещё более усложнил поиск, ответив, что фотография сделана в Крыму. Основание: надпись на обороте одной из копий фотоснимка (автор надписи не обозначен).

Изучив летопись жизни поэта, можно с уверенность говорить о правоте А. Мариенгофа, не только запечатленного на фотографии, но и сопровождавшего С. Есенина во время всего путешествия в июле-сентябре 1920 года (Ростов-на-Дону – Кисловодск – Баку – Тифлис). Ведь обе поездки С. Есенина в Крым – в 1914 и в 1916 гг. – состоялись до знакомства с А. Мариенгофом (осень 1918 го).

С. Есенин выехал на Кавказ около 5-го июля, в Ростов-на-Дону прибыл 8-11-го июля, а покинул город 5 августа. За четыре недели пребывания в центре Азово-Черноморского края выступал лишь однажды – 21 июля – на литературно-художественном вечере в театре им. Я.М.Свердлова. Точное местонахождение поэта в промежутке между 11-20 июля и 22 июля-5 августа исследователями жизни и творчества Есенина не установлено.

Знакомая Есенина Н. Александрова вспоминает: «Почти ежедневно в течение двух недель, проведенных в Ростове, Есенин бывал в доме моего отца». Где же находился поэт в оставшиеся две недели?

В единственном сохранившемся письме поэта из Ростова-на-Дону А.М. Сахарову предполагаемый маршрут обозначен:

«Милый, милый Сакша!

Сидим <…> в Ростове <…>. Вдалеке Сочи, Екатеринодар, Туапсе, <> Если можно, черкни что-нибудь о себе <…> Адрес: Сочи. Высший Совет народного хозяйства. Трамот [транспортно-материальный отдел]. Окружному уполномоченному Колобову для Есенина».

О Григории Романовиче Колобеве (1893-1952), возглавлявшем в 1920 году транспортно-материальный отдел ВСНХ, следует сказать особо. Познакомившись с Есениным в 1918 году, он входил в группу имажинистов, писал стихи под псевдонимом Малабух. В его служебном вагоне Есенин совершил несколько поездок по стране.

В июле-августе 1920 года состоялась одна из первых «экспедиций». Вспоминает А. Мариенгоф:

«В середине лета «Почем соль» [столь ироничное прозвище много говорит о его владельце, Григории Колобове] получил командировку на Кавказ <…> Отдельный маленький белый вагон туркестанских дорог. У нас двухместное мягкое купе. Во всем вагоне четыре человека и проводник. Секретарем у «Почем соли» <…> Василий Гастев [вероятно он на фотографии – во втором ряду (стоит)]. <…>

Гастев в полной походной форме, вплоть до полевого бинокля. Какие-то невероятные нашивки у него на обшлаге. «Почем соль» железнодорожный свой чин приравнивает чуть ли не к командующему армией, а Гастев – скромно – к командиру полка. Когда является он к дежурному по станции и, нервно постукивая ногтем о желтую кобуру нагана, требует прицепки нашего вагона «вне всякой очереди», у дежурного трясутся поджилки:

– Слушаюсь, с первым отходящим…

С таким секретарем совершаем путь до Ростова молниеносно. <…>

Одновременно Гастев и... администратор наших лекций. Мы с Есениным читаем в Ростове и Таганроге. В Новочеркасске после громовой статьи местной газеты <…> лекция запрещается. <…> Газета сообщила неправдоподобнейшую историю имажинизма, «рокамболические» наши биографии и, под конец, ехидно намекнула о таинственном отдельном вагоне, в котором разъезжают молодые люди, и о боевом администраторе, украшенном ромбами и красной звездой».

Напуганный скандалом Колобов «отдает распоряжение «отбыть с первым отходящим». Возможно, тогда-то путешественники и решили заехать в Сочи, забрать накопившуюся корреспонденцию и отдохнуть после неудачного турне.

История, описанная С. Есениным в письме к Е.В. Лившиц (11-12 августа 1920г.), не противоречит этой версии:

«Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, выглядываем в окно, и что же? Видим, за паровозом что есть силы скачет маленький жеребенок. Так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня говорит очень много. Конь стальной победил коня живого. И этот маленький жеребенок был для меня наглядным дорогим вымирающим образом деревни».

Стихотворный вариант «незначительного эпизода» общеизвестен:

Видели ли вы,

Как бежит по степям,

В туманах озерных, кроясь,

Железной ноздрей храпя,

На лапах чугунных поезд?

А за ним

По большой траве,

Как на празднике отчаянных гонок,

Тонкие ноги закидывая к голове,

Скачет красногривый жеребенок?

Милый, милый, смешной дуралей.

Ну куда он, куда он гонится?

Неужель он не знает, что живых коней

Победила стальная конница?

Неужель он не знает, что в полях бессиянных

Той поры не вернет его бег,

Когда пару красивых степных россиянок

Отдавал за коня печенег?

По-иному судьба на торгах перекрасила

Наш разбуженный скрежетом плес,

И за тысячи пудов конской кожи и мяса

Покупают теперь паровоз.

Сочи остался лишь эпизодом в бурной биографии поэта. Но на Кавказе он побывает ещё не однажды. Поэтическим итогом нескольких поездок станут строки, ироничные, грустные и одновременно торжественные:

Издревле русский наш Парнас

Тянуло к незнакомым странам,

И больше всех лишь ты, Кавказ,

Звенел загадочным туманом…

…………….. Я полон дум

О них, ушедших и великих.

Их исцелял гортанный шум

Твоих долин и речек диких.

Они бежали от врагов

И от друзей сюда бежали,

Чтоб только слышать звон шагов

Да видеть с гор глухие дали.

И я от тех же зол и бед

Бежал, навек простясь с богемой,

Зане созрел во мне поэт

С большой эпическою темой.

……………………………….

Прости, Кавказ, что я о них

Тебе промолвил ненароком,

Ты научи мой русский стих

Кизиловым струиться соком.

ГЕННАДИЙ ПЕТРУШОВ,

15-05-2011 11:00

(ссылка)

ЖЕНЩИНЫ В ЖИЗНИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

Наталья Сидорина:

«Знак того, что вместе нам сгореть...»

(женщины в жизни Сергея Есенина)

Уважаемые читатели! Наш журнал не раз рассказывал вам о великом русском поэте — Сергее Александровиче Есенине, столетие со дня рождения которого будет отмечаться в 1995 году. И если большинство наших прежних публикаций касалось расследования причин его трагической гибели, то сегодня известный литературовед Наталья Сидорина расскажет вам о его жизнелюбии, о тех женщинах, которые окружали его при жизни, внося в нее радости и разочарования.

См.: http://esenin.ru/zhenschini...

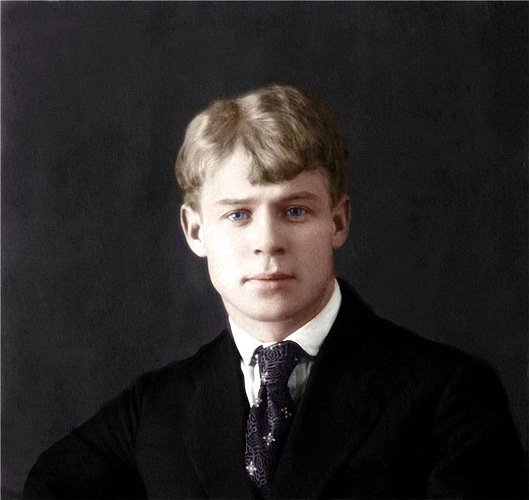

Портрет юного Есенина написан в 1916 году его учителем, другом, сопесенником Николаем Клюевым:

Ждали хама, глупца непотребного,

В спинжаке, с кулаками в арбуз, —

Даль повыслала отрока вербного...

Позднее, вспоминая то изначальное состояние своей души, Есенин писал: «Я хочу быть отроком светлым». Но как вернуться в разрушенный мир, который он сам назвал «Русью уходящей»?

В поэме «Анна Онегина» многие строки звучат как прощание:

"Скажите,

Вам больно, Анна,

За ваш хуторской разор?»

Но как-то печально и странно

Она опустила свой взор...

Видимо, в образе Анны Снегиной воплотились черты помещицы Лидии Кашиной и сельских девушек, в которых поэт влюблялся, — Анны Сардоновской и Марии Бальзамовой. В письмах Марии Бальзамовой из Москвы — юношеская тоска по идеалу и бесконечное одиночество.

«Жизнь — это глупая шутка. Все в ней пошло и ничтожно. Ничего в ней нет святого, один сплошной сгущенный хаос разврата. Все люди живут ради чувственных наслаждений. Но есть среди них в светлом облике непорочные, чистые, как бледные огни догорающего заката...

Я — один, и никого нет на свете, который бы пошел мне навстречу такой же тоскующей душой, будь это мужчина или женщина, я все равно бы заключил его в свои братские объятия и осыпал бы чистыми жемчужными поцелуями, пошел бы с ним от этого чуждого мне мира, предоставляя свои цветы рвать дерзким рукам того, кто хочет наслаждения».

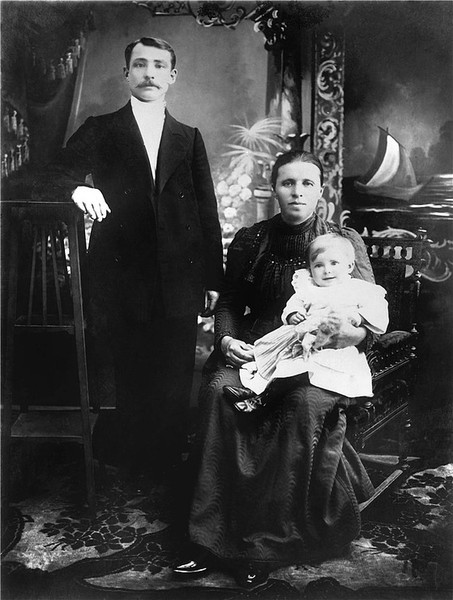

А потом была реальная жизнь. В 1914 году Анна Изряднова, работница Сытинской типографии, милая, тихая, преданная женщина, родила ему сына Юрия, и он был заботливым отцом, пока Муза не увела его в литературный Петроград.

19 февраля 1917 года, за одну неделю до революции, Есенин с Клюевым читают стихи в трапезной палате Федоровского городка под Петроградом во время приема членов «Общества возрождения художественной Руси», в которое входили Алексей Ремизов, Николай Клюев, Сергей Есенин, Виктор Васнецов, Михаил Нестеров, Николай Рерих, Иван Билибин...

В то время Есенин служил санитаром в Царскосельском полевом Военно-санитарном поезде № 143, который был причислен к царско-сельскому лазарету Федоровского городка, где часто бывали Императрица и ее дочери. Есенин с Клюевым выступали на концертах для раненых. Когда об этих выступлениях стало известно в Петрограде, демократически настроенная публика возмутилась. По свидетельству очевидца, одна дама даже кричала: «Пригрели на груди змею».

Среди малоизвестных стихотворений Есенина той поры — стихотворное послание к царевнам, датируемое по списку 22 июля 1916 года. В этот день Святой Марии Магдалины, обращаясь к «младым царевнам», которые пытались облегчить участь раненых, поэт прочел провидческие строки о судьбе тех, кто привиделся ему в багровом зареве заката березками в венцах мучениц. Возможно, только на мгновение, смысл которого раскрывается во Времени.

В багровом зареве закат шипуч и пенен,

Березки белые горят в своих венцах.

Приветствует мой стих младых царевен

И кротость юную в их ласковых сердцах.

Где тени бледные и горестные муки,

Они тому, кто шел страдать за нас,

Протягивают царственные руки,

Благословляя их в грядущей жизни час.

На ложе белом, в ярком блеске света,

Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть...

И вздрагивают стены лазарета

От жалости, что им сжимает грудь.

Все ближе тянет их рукой неодолимой

Туда, где скорбь кладет печать на лбу,

О помолись, Святая Магдалина,

За их судьбу.

С Анастасией, самой младшей из царевен, после своего выступления поэт беседовал. И как-то ему вспомнилось: «Гуляли с Настенькой по саду» (по свидетельству поэтессы Надежды Вольпин).

Как явствует из архивных документов, уже после октябрьской победы большевиков 14 декабря (по старому стилю) 1917-го Есенин подписал в Царском Селе клятвенное обещание на верность Царю. Ни Государя Императора, ни его семьи в Царском Селе уже не было, но в среде монархически настроенных людей еще теплилась надежда на реставрацию. Так чувства поэта, выраженные в стихотворном послании к царевнам, нашли свое жизненное воплощение в отчаянно мужественном поступке.

Он редко плыл по течению времени. Отступал, уходил в сторону или опережал свое время; пока оно не настигло его поздним вечером в Ленинграде ровно через восемь лет после клятвенного обещания – 27 декабря 1925 года (14 декабря по старому стилю).

О, как он спешил жить, любить и одаривать жизнь стихами!

В августе 1917 года из Петрограда Есенин вместе с Зинаидой Райх (они познакомились в левоэсеровской редакции, где работала эта живая, бойкая девушка) и вологодским поэтом Алексеем Ганиным отправился в путешествие на Север, на Соловки и дальше в Мурманск.

В ту пору Алексей Ганин, тайно влюбленный в Зинаиду Райх, посвящает ей многие свои стихи, полные предчувствия неизбежной гибели. Через восемь лет его расстреляют в Бутырках по сфабрикованному делу «О русской фашистской организации». Есенин переживет своего друга на пять месяцев.

Это странствие по России в преддверии грядущих перемен запомнилось каждому из них. Под Вологдой, на родине Алексея Ганина, Есенин и Зинаида Райх повенчались в церкви Кирика и Иулиты, при этом шафером со стороны невесты был Алексей Ганин. Но, несмотря на рождение дочери Татьяны в мае 1918 года и сына Константина в марте 1920-го, семейная жизнь у поэта во второй раз не сложилась. Вскоре после разрыва Зинаида Райх стала актрисой в театре Мейерхольда.

На похоронах Есенина Зинаида Райх (по свидетельству Натальи Приблудной) кричала:

— Сережа! Ведь никто ничего не знает...

Загадочна гибель и самой Зинаиды Райх. Она убита в 1939 году у себя на квартире после ареста Мейерхольда, человека, который оберегал и сдерживал эту непокорную, искреннюю, импульсивную женщину.

Не менее трагично сложилась судьба американской танцовщицы Изадоры Дункан, полюбившей Есенина. В ней поэт, наверно, видел и прославленную актрису, и красивую женщину, которая была, увы, намного старше его, и женщину «в красном на белом снегу, несуразно кричащую».

В 1904 году, когда Дункан семь дней блистала на петербургской сцене, он был девятилетним крестьянским мальчиком. Через семнадцать лет (это разница в их возрасте) она приехала в голодную советскую Россию и встретила его. Теперь ему было двадцать шесть лет.

Самые безжалостные строки о великой танцовщице оставил поэт Владислав Ходасевич. Они написаны в эмиграции в 1927 году после гибели Изадоры Дункан, и даже жанр некролога их не смягчил:

«Роскошь Дункан, ее попойки, ее романы, ее дом, с утра до вечера и с вечера до утра, набитый комиссарами, имажинистами, кокаинистами, пьяными актерами и пьяными чекистами, — все это мозолило глаза обнищалой и озлобленной Москве. Ее звали “Дунька советская”.

Понимала ли она, что делает? Я уверен, что нет. Россия, революция, народ, голод — все это были вещи, которых не знала и которыми просто не интересовалась эта прелестная птица. Что ее здесь «признали», «оценили», что «само правительство» прислушивается к ее «мнениям»... — вот это она знала. Что живет в краденом, одевается в краденое и питается краденым — не осознавала. Тогда она была еще богата. Могла платить. Но зачем (да и удобно ли?) платить за то, что этот симпатичный русский народ кладет к ее ногам, как дань восторга и поклонения».

В сарказме поэта, вынужденного эмигранта, разумеется, есть доля правды, хотя существует и другой образ актрисы, созданный Огюстом Роденом в иную эпоху. Она была из тех людей, которые, по словам Ходасевича, делали «ту эпоху». И поэт добавляет: «Это не всякому по плечу делать свою эпоху». Но там, где ему виделось ее падение, она ощущала взлет. Свои выступления в России она объясняла как попытку вырваться из тисков коммерческого искусства, чтобы создать Великую Школу танца для воспитания гармоничного человека. Ее давний романтизм заботливые комиссары и чекисты вплели в коммунистические идеи.

Весной 1922 года, зарегистрировав брак, Дункан и Есенин вылетели за рубеж. Четыре месяца они путешествовали по Европе и затем из Гавра отплыли в Америку на гигантском пароходе «Париж». «Перед Америкой мне Европа показалась старинной усадьбой», — писал Есенин в «Железном Миргороде». Но уже в Европе Есенин начал ощущать всевластие «господина доллара». Поэзия почти никому не нужна — ее заменяет то, что сегодня мы называем массовой культурой. На пути в Америку в лучших отелях Европы Есенин мечтал о возвращении домой, в разоренную Россию, где поэт, как ни странно, еще нужен.

Во время прогулки по ночной Венеции в гондоле, скользящей по черной сверкающей глади лагуны, Есенин вспоминает свое детство, удивительные лица людей и самое прекрасное лицо из всех, которые он видел в жизни, лицо юной монахини в православном монастыре. Он говорит о живых и мертвых словах, о всегда живом языке простых людей, крестьян, странников и воров, поет народные песни, но после аплодисментов стихает и меняет тему разговора (по воспоминаниям переводчицы Лолы Кинел).

В Венеции в гостинице «Лидо» на берегу Адриатического моря, по тем же воспоминаниям, Есенин однажды читал стихи Пушкина, а потом сказал, обращаясь к Изадоре:

— Большевики запретили употреблять слово «Бог» в печати, ты знаешь.

Лола Кинел перевела слова Есенина и ответ Изадоры:

— Но большевики правы. Нет Бога. Стара Глупо.

— Эх, Изадора! Ведь все от Бога. Поэзия и да же твои танцы, — сказал Есенин.

Изадора возразила:

— Нет, нет, мои боги — Красота и Любовь. Других нет. Откуда ты знаешь, что есть Бог? Греки это поняли давно. Люди придумывают богов себе на радость. Других богов нет. Не существует ничего сверх того, что мы знаем, изобретаем или воображаем: Весь ад на земле. И весь рай.

В это мгновение Изадора, как пишет Лола Кинел, прекрасная и яростная, была сама похожа на Кариатиду. И вдруг она простерла руки и, указывая на кровать, сказала:

— Вот Бог!

На серии фотографий, снятых на пляже Адриатического моря, у Есенина грустное, усталое лицо. Поездка по Европе затягивалась, в России шел суд над эсерами за разжигание крестьянских мятежей, он был в преддверии новых странствий. Из Венеции 10 августа Есенин послал письмо шестнадцатилетней сестре Кате:

«Завтра из Венеции еду в Рим, а потом экспрессом в Париж. Послал тебе три письма, и никакого ответа.

Вот что, госпожа хорошая: во-первых, Шура пусть этот год будет дома, а ты поезжай учиться. Я буду тебе высылать пайки, ибо денег послать очень трудно… Сам же я в сентябре заливаюсь в Америку я вернусь через год...

Живи и гляди в оба. Все, что бы ты ни сделала плохого, будет исключительно плохо для тебя, если узнаю, как приеду, что ты пила табачный настой, как однажды, или еще что-то, оторву тебе голову или отдам в прачки. Того ты будешь достойна. Ты только должна учиться, учиться и читать. Язык держи за зубами. На все, исключительно на все, когда тебя будут выпытывать, отвечай «не знаю»...

Обо мне, о семье, о жизни семьи, о всем и о всем, что очень интересно знать моим врагам, — отмалчивайся, помни, что моя сила и мой вес — благополучие твое и Шуры».

Пребывание Есенина и Дункан в Америке закончилось скандалом в доме поэта Мани-Лейба, где Есенин прочел отрывок из драматической поэмы «Страна негодяев». По воспоминаниям участника встречи Вениамина Левина:

«Где-то чувствовались вокруг них люди, которым нужно было втянуть в грязную политическую борьбу и сделать их орудием своих страстей... Что Есенин им не подходил, это они понимали, но он уже имел огромное имя в литературе, а имеете с Дункан он уже представлял символ связи России и Америки в период после русской революции — им это лишь и нужно использовать. Но Есенин не дался. И они это запомнили...» После газетной шумихи концертные выступления Изадоры Дункан по Америке стали невозможны.

Возвращение в Россию было долгим через Шербур, Париж, Берлин, Ригу. К этому времени благодаря небескорыстным стараниям Изадоры Дункан за ним уже утвердилась сомнительная слава безумного поэта. Полагая, что семейные ссоры публике не интересны, прославленная актриса в многочисленных интервью в Америке и Европе слепила рекламный образ «ужасного дитя», которое она оберегает. В такой игре была и некоторая доля прагматизма: упрощалась процедура получения визы из Германии во Францию (с «эпилептиком» лучше не связываться), бурные семейные ссоры выглядели более загадочно. Но главное, ей так хотелось верить, что «больной» в ней нуждается. И когда он сказал, что по возвращении домой с ней расстанется, она не поверила.

«Он был счастлив, что вернулся домой, в Россию. Радовался, как ребенок. Трогал руками дома, деревья... Уверял, что все, даже небо и луна, другие, чем там, у них. Рассказывал, как ему трудно было за границей.

И вот, наконец, он все-таки удрал! Он — в Москве.

Целый месяц мы встречались ежедневно. Очень много бродили по Москве, ездили за город и там подолгу гуляли. Была ранняя золотая осень. Под ногами шуршали желтые листья...» —

вспоминала актриса Августа Миклашевская. Ей поэт и посвятил цикл стихотворений «Любовь хулигана».

Заметался пожар голубой,

Позабылись родимые дали.

В первый раз я запел про любовь,

В первый раз отрекаюсь скандалить...

Но образ бунтаря и хулигана, создаваемый поэтом, умело использовался его недругами. Под наблюдением ЧК он находился с января 1920 года как поэт, «ищущий скандальных выступлений против Советской власти». В этом же 1920 году в кафе «Стойло Пегаса» с ним познакомилась сотрудница ЧК Галина Бениславская. Вскоре она вошла в круг близких ему людей, вела литературные дела. По воспоминаниям Ильи Шнейдера, импресарио Изадоры Дункан:

«Эта девушка, умная и глубокая, любила Есенина преданно и беззаветно...

Только женитьба Есенина на внучке Льва Толстого Софье Андреевне Толстой заставила Бениславскую отойти от него...

Галина Бениславская почти через год после смерти поэта — 3 декабря 1926 года — покончила жизнь самоубийством на могиле Есенина».

По последним данным она, скорее всего, была убита.

Дневник Бениславской отражает ее сложное отношение к Есенину:

«Ну, да всяк сам свою судьбу заслуживает. Так же, как и я, своей дуростью и глупым самопожертвованием заслужила. И я знаю, отчего у меня злость на, него — оттого, что я обманулась в нем, идеализировала, его игру в благородство приняла за чистую монету, и за эту фальшивую монету я отдала все во мне хорошее и ценное. И поэтому я сейчас не могу успокоиться, мне хочется до конца вывести Сергея на чистую воду, со всей его трусостью и после этого отпустить его с миром или же (есть внутри где-то такая малюсенькая «надеждочка»), чтоб он смог доказать мне обратное, убедить, что мое прежнее мнение о нем было верно» (16 ноября 1925 г.).

И уже после его гибели, может быть, что-то доказавшей Г. Бениславской, она отметила в своем дневнике: «Малюсенькая «надеждочка» осуществилась, но это непоправимо». Несостоявшийся брак со Львом Седовым (сыном Л.Д. Троцкого) и гибель Сергея Есенина, которого ей так хотелось до конца вывести на чистую воду, потрясли Бениславскую.

После гибели поэта его последняя жена Софья Толстая (внучка своего деда) попыталась сохранить все, что было возможно, вплоть до «Дела», которое завели на поэта 6 сентября 1925 года и отменили 12 января 1926 года посмертно. Она составила копии со многих писем Есенина, которые хранились у адресатов. Уже после ее кончины негативы посмертных фотографий Есенина и посмертная гипсовая маска поэта попали в государственные архивы. По мнению ряда исследователей, при сопоставлении с другими документами они свидетельствуют об убийстве поэта, который не собирался уходить из жизни.

В 1925 году Есенин писал:

Милая, мне скоро стукнет тридцать.

И земля милей мне с каждым днем.

Оттого и сердцу станет сниться,

Что горю я розовым огнем!

Коль гореть, так уж гореть сгорая,

И недаром в липовую цветь,

Вынул я кольцо у попугая —

Знак того, что вместе нам сгореть.

То кольцо надела мне цыганка.

Сняв с руки, я дал его тебе,

И теперь, когда грустит шарманка,

Не могу не думать, не робеть.

Рядом с обручальным Софья Толстая всю жизнь носила медное кольцо, которое поэт, шутя, ей подарил. Оно было очень широкое, и она его сдавила, чтобы можно было надеть.

Выдержанная и внешне спокойная, она заплакала прилюдно один раз в жизни, «когда энергичным движением руки мастер бросил на лицо Есенина мягкую, расползающуюся массу гипса».

«Знак того, что вместе нам сгореть...»

(женщины в жизни Сергея Есенина)

Уважаемые читатели! Наш журнал не раз рассказывал вам о великом русском поэте — Сергее Александровиче Есенине, столетие со дня рождения которого будет отмечаться в 1995 году. И если большинство наших прежних публикаций касалось расследования причин его трагической гибели, то сегодня известный литературовед Наталья Сидорина расскажет вам о его жизнелюбии, о тех женщинах, которые окружали его при жизни, внося в нее радости и разочарования.

См.: http://esenin.ru/zhenschini...

Портрет юного Есенина написан в 1916 году его учителем, другом, сопесенником Николаем Клюевым:

Ждали хама, глупца непотребного,