Андрей Балабуха,

07-03-2012 19:33

(ссылка)

Байки от Балабухи

Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова…

Матф: 1:2

Общеизвестно, что евреи — народ мудрый и талантливый. И потому совсем не удивительно, что породили они такого блистательного писателя, как еврейский Марк Твен — Шолом-Алейхем (справедливости ради замечу, что Сэмюэль Клеменс в свою очередь не без удовольствия называл себя американским Шолом-Алейхемом). А тот родил Сару, и стала она более или менее известной американской литераторшей и журналисткой (так ведь на детях гениев природе и положено отдыхать!). Но Сара родила Беллу, и стала та писательницей Бел Кауфман, чей роман «Вверх по лестнице, ведущей вниз» прогремел на весь мир, в том числе и у нас — в прекрасном переводе Е.Ивановой и С.Шайкевич…

И хотя роман-то наполовину автобиографический, посвященный школе, причем сугубо американской, уже название его оказалось беспредельно емкой метафорой, применимой к чему угодно. Как однажды выяснилось, и ко мне тоже.

Случилось это в девяносто первом году, аккурат в эпоху гайдаровских реформ.

В те времена я частенько бывал в Сестрорецке, а летом с удовольствием прогуливался там по парку «Дубки».

Как-то под вечер я неторопливо брел к Финскому заливу по тропинке. Была там такая (не ведаю, сохранилась ли по сей день) — не садовая дорожка, не аллея, а именно тропка в две ступни, протоптанная по узенькому земляному валу, вдоль которого с обеих сторон густо росли деревья. И вдруг вижу: прямо посередь тропы блестит что-то. Нагибаюсь — монета. Доллар. Не то чтобы новехонький, но мало стертый. С профилем президента Эйзенхауэра, такие чеканили до 1978 года.

Как во весь голос заявляли в подобных случаях мальчишки времен моего детства, «чья потеря — моя находка!». Я аккуратно спрятал монету в часовой карман и зашагал дальше. Только недалеко ушел, потому как метрах в десяти-пятнадцати снова увидел точно так же, на самой середине тропки, нечто сверкающее.

Это был не доллар — полтинник, он же хаф, то бишь пятидесятицентовик. В отличие от своего друга детства Юры Яесса, я не нумизмат, но все равно знал: подобные монеты встречаются не слишком часто, ибо чеканят их небольшими тиражами, преимущественно оседающими у коллекционеров. Пустячок, а приятно. И хаф последовал в кармашек за долларом.

Третью монетку я уже искал сознательно. И шагах в двадцати-тридцати легко обнаружил ее — в том же положении, что и предыдущие, аверсом вверх. Четвертак, он же квотер, двадцать пять центов.

Раз — случайность, два — случайность, но три — это уж точно система. Интересно, что за Мальчик-с-Пальчик гулял тут передо мной? Мною овладела, как говаривал неповторимый дворецкий Беттередж, сыскная лихорадка. Последовательность вырисовывалась явственно.

За квотером сыскался американский гривенник — дайм. За ним — пятак, никель. И наконец — одноцентовик, он же пенни.

Мельче монет не бывает. Финал.

Тут-то я понял, что и сейчас, и вообще всю жизнь шел по финансовой стезе не в том направлении — карабкался вверх по лестнице, ведущей вниз.

Впрочем, до берега оставалось всего-ничего, а закат над заливом — это всегда чудо. Я вышел именно туда, куда хотел.

Монеты эти до сих пор лежат в старом портсигаре в левом верхнем ящике письменного стола, хотя кто, зачем или почему породил эту нумизматическую дорожку, так и осталось для меня загадкой.

Но, как видите, благодаря ей я родил очередную байку.

Андрей Балабуха,

06-03-2012 13:31

(ссылка)

Личный рекорд

Уже довольно давно Алексей Попов взял у меня интервью для интернет-радио «Бетельгейзе» (каюсь, с детских лет, с нежно любимых «Астрономических вечеров» Германа Йозефа Клейна, упавших, как говорят психологи, на момент формирования личности, подобные названия тешат душу). Наконец оно вышло в эфир. И тут выяснилось, что — спасибо Попову! — я поставил личный рекорд. Оно полуторачасовое! В жизни ничего подобного не было...

Если кому-то захочется эти самые полтора часа потратить — вот оно:

http://electrodrug.rpod.ru/...

Если кому-то захочется эти самые полтора часа потратить — вот оно:

http://electrodrug.rpod.ru/...

Андрей Балабуха,

13-10-2011 22:20

(ссылка)

Стишок

Родная ментальность

Если что-то не как надо —

Виноваты всяки гады,

Ну а коли повезло —

Это вышло им назло.

Если что-то не как надо —

Виноваты всяки гады,

Ну а коли повезло —

Это вышло им назло.

Андрей Балабуха,

15-11-2011 23:48

(ссылка)

Анонс

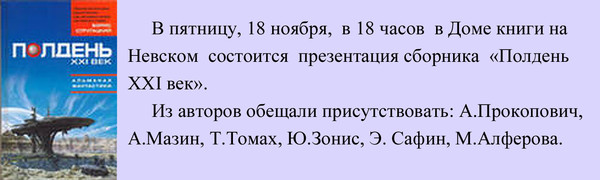

Милые дамы и милостивые господа, коллеги!

По просьбе Марианны Алферовой размещаю следующую информацию:

Сам, увы, быть не смогу, за что и приношу авторам сборника извинения, но всех, кто сможет - агитирую.

По просьбе Марианны Алферовой размещаю следующую информацию:

Сам, увы, быть не смогу, за что и приношу авторам сборника извинения, но всех, кто сможет - агитирую.

Андрей Балабуха,

23-09-2011 20:10

(ссылка)

Микроинформация

Вчера меня избрали в члены Правления Санкт-Петербургского отделения Российского союза профессиональных литераторов. Оно конечно, честь и доверие приятны, но вот будет ли там с меня толк? Постараюсь, конечно...

Андрей Балабуха,

23-09-2011 20:22

(ссылка)

Делюсь подарком

Отбывая на некоторое время в Нижний Новгород к детям, мой добрый друг и коллега, поэт и немножко фантаст Николай Алексеевич Бондаренко подарил мне четыре своих произведения, к изящной словесности отношения не имеющих. Дело в том, что вдобавок ко всему он еще искусный художник, резчик по дереву, чьи работы экспонировались на многих выставках.

Правда, при фотографировании у меня пропорции несколько нарушились — как говорится, не стреляйте в музыкантов, они играют, как могут.

Как видите, не оскудевает талантами не только земля русская, но и наша секция.

Спасибо, Николай Алексеевич, — в доме у меня добавилось красоты!

Правда, при фотографировании у меня пропорции несколько нарушились — как говорится, не стреляйте в музыкантов, они играют, как могут.

Как видите, не оскудевает талантами не только земля русская, но и наша секция.

Спасибо, Николай Алексеевич, — в доме у меня добавилось красоты!

Андрей Балабуха,

28-08-2011 17:13

(ссылка)

Фразы

* * *

Что хуже — жить в эпоху перемен или при смене эпох?

* * *

Кому Россия дорога,

Тот всюду ищет лик врага.

* * *

Смолоду все мы — дураки-романтики, но с годами одни умнеют, оставаясь романтиками, а другие перестают быть романтиками, оставаясь просто дураками.

* * *

Постель — Телемская обитель:

Творите всё, что захотите.

* * *

Если из человека что-то сыплется, на всякий случай проверьте: это впрямь песок или порох из пороховницы?

Что хуже — жить в эпоху перемен или при смене эпох?

* * *

Кому Россия дорога,

Тот всюду ищет лик врага.

* * *

Смолоду все мы — дураки-романтики, но с годами одни умнеют, оставаясь романтиками, а другие перестают быть романтиками, оставаясь просто дураками.

* * *

Постель — Телемская обитель:

Творите всё, что захотите.

* * *

Если из человека что-то сыплется, на всякий случай проверьте: это впрямь песок или порох из пороховницы?

Андрей Балабуха,

11-08-2011 12:11

(ссылка)

Байки от Балабухи

…это же!.. это же!.. это же будет самое

грандиозное свинство в Европе!

Юлиус Браммер и Альфред Грюнвальд,

либретто оперетты Имре Кальмана

«Графиня Марица»

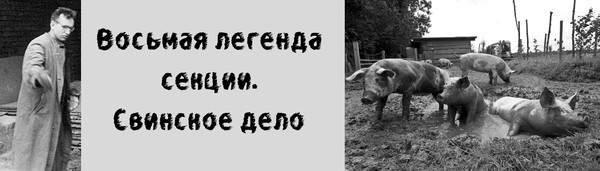

Удивления достойно, как много писателей выходит из изыскательской среды. Когда в сезоне 1961–1962 годов я впервые появился на заседаниях секции (пардон, тогда еще — комиссии), нас всего-то собиралось человек двадцать пять. Тем не менее, из них: Александр Шалимов, Лев Куклин и Петр Сигунов — геологи, мы с Олегом Чистовским — топографы, Аскольд Шейкин — полевик широкого профиля, учившийся сперва в Московском институте геодезии, аэрофототопографии и картографии (МИИГАиК), а потом на географическом факультете Ленинградского университета… Вот об этом последнем мой сегодняшний рассказ. Вернее, об одном случае, с ним произошедшем.

Нынче, на девятом десятке, Аскольд Львович Шейкин — писатель маститый: два десятка книг (и бытописательная проза, и детективы, и романы исторические, и фантастика, и научно-художественная литература, преимущественно для детей), публикаций в коллективных сборниках и журналах не счесть, двадцать три сценария научно-популярных фильмов… Но тогда почти все это было впереди, а позади — дебютный сборник рассказов да публикации в периодике.

Притом даже начинающему писателю есть почему-то надо. И не абы как — еще и жену с детьми кормить. Семьянином же Аскольд всегда был в высшей степени ответственным. И пришлось ему послужить не столько Господу, сколько Мамоне.

На такой случай в Лениздате (как и во многих других областных издательствах) существовала специальная редакция истории фабрик и заводов. Приходил туда голодающий автор и при добром расположении звезд получал заказ — написать, к примеру, историю Пятой пуговичной фабрики, коей через два года исполняется полвека, и сей славный юбилей надлежит достойно отметить. В каких-то случаях оплачивала подобные издания казна, и автор получал гонорар по самой низкой ставке. И то лучше, чем ничего! Но чаше восславлять приходилось предприятия солидные, которые могли сами расщедриться. Тогда писателя на полгода-год, в зависимости от объема работы, оформляли на какую-нибудь достойно оплачиваемую должность, и каждые две недели он расписывался в бухгалтерской ведомости, исправно получая аванс, расчет, прогрессивку, а к тому — еще и квартальные какие-нибудь премии вкупе с прочими мелкими бонусами. Набегало более или менее прилично.

Вот таким-то образом Шейкин году приблизительно в 1960-м (точно не помню, однако примерно так, ибо фрагменты его труда впервые появились на страницах седьмого и восьмого номеров журнала «Звезда» за 1961 год) подрядился писать историю колхоза-миллионера «Россия». Кем уж там его оформили, не ведаю: может, начальником доильного цеха, может главным сборщиком колорадского жука. В сущности, это интересовало только отдел кадров — чтобы все законно было. Или почти. Но изучать материал пришлось на месте, то бишь в этом самом колхозе поселиться.

Разместили писателя в достойной избе, у крепкой хозяйки, чтобы не думать ему, где столоваться, а все время и все силы отдавать творчеству. Человек, поработавший в экспедициях столько, сколько Аскольд, к любому временному жилью привычен, ему по чужим углам скитаться не внове. А здесь условия и вовсе тепличные были, если не — бери выше! — оранжерейные. Подсобное хозяйство серьезное: и огород обильный, и корова обещающе мычит, и свиньи на дворе уютно хрюкают…

А теперь представьте себе такую картину.

Расположился наш герой. На столе — пишущая машинка, справа — стопка чистой бумаги, слева стакан парного молока… А вокруг — горы всяческих документов, заказчиками предоставленных. Одни стопками лежат, другие —дожидаются в папках завязанных, а иные разложены для работы, чтобы под рукой быть. Шейкин — человек основательный, халтурить никогда не мог, а потому в каждую бумажонку въедался по всем правилам, дабы ничего не упустить и ни в чем промашки не дать.

Сидит он, трудится, а тут хозяйка возьми да приоткрой дверь:

— Аскольд Львович, оторвитесь, работа не волк, а вот обед простынет…

Тут от приоткрытой двери в распахнутое окно сквознячок пошел. И подхватил он, подлый, некую бумажку, поднял, да во двор и вынес. И не просто вынес, а самым аккуратным образом опустил прямехонько в корыто, из которого свой обед как раз поглощали свиньи. Коршуном ринулся писатель в окно, да поздно. Бог выдал, и свинья съела. Не Шейкина, разумеется — бумагу.

А бумага — дело серьезное, на ней гриф «Секретно» стоял. Документ строгой отчетности. В таких вещах всякий изыскатель толк знает.

Секретность всегда была маниакальной идеей советской власти.

Помню, моей первой самостоятельной топографической работой была съемка участка на территории Московского парка Победы. Пока там с теодолитом работал, с нивелиром — ладно. Но вот дошло до мензульной съемки. А мензула, надо сказать, это такой квадратный стол на штативе-треноге, к нему струбцинами крепят планшет — обтянутый ватманом дюралевый лист — и при помощи прибора под названием кипрегель с точностью до сантиметров зарисовывают местность. Так вот, на девственно-чистом планшете тоже стоял штамп. Правда, не «Секретно», а «Для служебного пользования», низший уровень. Но ежели кто во время работы мне через плечо подглядеть вознамерится, разъяснило начальство, надлежит планшет грудью прикрывать и во весь голос звать милицию. По счастью, не пришлось — всем было наплевать, чем я там занимаюсь; даже обидно. А на том месте, которое я снимал, по сей день красуется возведенный благодаря итогам моих трудов общественный клозет.

Документ, жадно сожранный свиньей, был куда серьезнее: список всех председателей колхоза в хронологическом порядке, из которого злобный враг мог бы уяснить, что каждого выбирали на общем собрании свободно и единогласно — аккурат после того, как они были райкомом партии назначены и присланы.

И пошла писать губерния.

Сперва Шейкину пришлось выслушать горестные ламентации в правлении. Где все понимали, сочувствовали даже, но и в их положение войти надо: документ секретный, утрачен при неясных обстоятельствах, а значит, следует сигнализировать и в райком, и в органы, чтобы там разобрались. И пусть уж товарищ писатель не обессудит — порядок есть порядок.

Про порядки Шейкин все знал. И про те, какие в райкоме (член партии, как-никак!), и про те, что органах государственной безопасности. Так что стало ему очень даже нехорошо. И нехорошело все время, пока шло разбирательство.

— Вам был доверен секретный документ. Где он?

— Я же говорю, сквозняком в окно… свинья съела.

— А чем докажете, что не передали его врагам социалистического Отечества?

— Так разве же свинья — враг?

— Это вы про свинью говорите. И, может, на нее просто сваливаете. А документ передали кому-нибудь. Не скажете, кстати. кому?

— Поверьте, свинья сожрала! Так и ей я не передавал — сквозняком вынесло.

— Поверить? Знаете, как говорят? Доверяй, но проверяй. А как тут проверишь?

— Может… вскрыть свинью?

— А которую? Вы ее опознать сможете?

— Н-нет… Они какие-то одинаковые.

— Ну вот видите.

— Так можно же каждую вскрыть. Их там всего-то три.

— Вы что, смеетесь? Скорость свиного пищеварения такова, что бумага если и побывала в желудке да кишечнике, от нее давным-давно и следа не осталось. И разбирайся теперь, была она там или нет?

И так по кругу.

Не знаю точно, на сколь высоком уровне свинское дело прикрыли, но потребовалось на восторжествование здравого смысла месяца два, не меньше. Я-то познакомился с Шейкиным года на полтора-два позже этих событий, но очевидцы рассказывали, что он похудел, с лица спал и побледнел, как граф Монте-Кристо.

Но главное — с тех пор самой нежной телятине, не говоря уже о банальных говядине и баранине и даже экзотических верблюжатине и конине, Аскольд Львович предпочитал свинину. Причем вилку вонзал в отбивную с хищной ненавистью, и столовый нож в его руках представлялись нам в такие моменты кинжалом мстителя…

Андрей Балабуха,

08-08-2011 18:43

(ссылка)

Байки от Балабухи

…стрелял, стрелял в него этот белогвардеец

и раздробил бедро, и обеспечил бессмертие…

Михаил Булгаков

Представьте, что едете вы в поезде — скажем, в командировку, к примеру, в Урюпинск, чтобы поделиться опытом в тамошней районной библиотеке. Да еще и наслышаны, что в нынешние времена на железке, мягко говоря, пошаливают. И дожидаетесь на свою голову: подходят трое, выволакивают в тамбур, открывают дверь, дают пинка — и летите вы в ночь головой вперед, прощаясь с рано оборвавшейся жизнью… Ан нет! Падаете на откос, скатываетесь и оказываетесь в какой-то ямине — не без синяков, само собой, но — живой. Начинаете из ямы выкарабкиваться и ощущаете под ногами нечто твердое. И в первых рассветных лучах обнаруживаете, что представляет собой оное нечто старинный сундук, а в нем — клад, зарытый некогда Кудеяром-разбойником.

А теперь признайтесь откровенно, станете ли вы жалеть, что не доехали-таки до Урюпинска?

Я знавал человека, сокрушавшегося об этом полжизни.

Звали его Евгением Павловичем Брандисом. Странное дело: при том, сколько сил вложил он в развитие фантастики — отечественной вообще и ленинградской в особенности — о нем самом написано на удивление мало. Я пробежался по интернету, и что же? — с одного сайта на другой кочует куцая (тут уж ничего не попишешь, в силу жанра) и не без неточностей биобиблиографическая справка Андрея Харитонова, а помимо того можно найти лишь несколько беглых упоминаний.

А посему начнем, как говорится, ab ovo — с предельно краткого биографического очерка (не пугайтесь, максимум в несколько абзацев).

Родился Женя 16 апреля 1916 года в первопрестольной. Мать его была врачом, отец же, как сказано в очаровательной манере советских анкет, «из служащих» — поди гадай, чем он занимался… Зато известно, что во время Гражданской войны семейство перебралось в Шую — уездный город Ивановской губернии (ныне райцентр Ивановской области), где и сейчас-то обитает едва-едва шестьдесят тысяч человек, а в те времена — и того меньше. И угодили они как раз к началу Шуйского дела.

А было так: 15 марта 1922 года шуйские обыватели, причем в большинстве — те самые пролетарии, в коих усматривала свою надежу и опору новая власть, вышли на центральную площадь, чтобы не допустить изъятия церковных ценностей из городского Воскресенского собора. Власть, естественно, не стерпела и выставила против них пулеметную роту — несколько человек (в том числе девочка-подросток) погибли на месте, многие были ранены. А четырьмя днями позже добрый дедушка Ленин разразился секретным (ох как же любил секретность председатель СНК!) письмом, в котором квалифицировал события в Шуе как одно из звеньев цепи коварного плана сопротивления декрету Советской власти со стороны «влиятельнейшей группы черносотенного духовенства». И уже через неделю после шуйского расстрела Политбюро ЦК РКП(б) на основании письма Льва Троцкого приняло план ответных репрессий против духовенства. Он включал поголовный арест Синода, показательный процесс по Шуйскому делу, а также повелевал «приступить к изъятию во всей стране, совершенно не занимаясь церквами, не имеющими сколько-нибудь значительных ценностей». Менее чем через два месяца, 10 мая 1922 года, были расстреляны протоиерей шуйского собора Павел Светозаров, иерей Иоанн Рождественский и церковный староста Петр Языков. В 2007 году в городе был установлен памятник священнослужителям и мирянам, репрессированным в годы Советской власти. Оно конечно, к памяти людской взывают все жертвы, да только и самые высокохудожественные стелы с обелисками никого не воскресят…

Не ведаю, что именно сохранила память шестилетнего Жени об этих событиях. Но однажды, ничего не зная о Брандисовом детстве, я в каком-то разговоре на историко-революционные темы помянул наряду с Кронштадтским и Антоновским мятежами Шуйское дело — и заметил, как Евгений Павлович непонятно с чего переменился в лице. Не приходится сомневаться — тогдашние события не только испугали мальчика, они явились неким небесным знамением, всю жизнь висевшим над его головой. И не имеет значения, сознавал он это или ощущал подсознательно.

Первые пять классов Женя проучился в Шуе, но в 1928 году родители по каким-то соображениям перебрались в Ленинград, где по отцовскому настоянию юный Брандис поступил в Школу фабрично-заводского ученичества (привычная моему поколению аббревиатура ФЗУ) им. Д.И.Менделеева, каковую и окончил в 1933-м. Потом поступил на работу в Институт прикладной химии и одновременно — на подготовительные курсы при университете. Затем настал черед филфака ЛГУ. Через положенные пять лет — красный диплом, аспирантура, работа над кандидатской диссертацией… Однако защищать пришлось не диссертацию, а страну.

Брандис записался в народное ополчение, но провоевал недолго, поскольку по всем статьям был белобилетником. В ополченцы-то брали всех, не интересуясь состоянием здоровья, но Красная армия при первой же возможности (даже в военное время!) попросила его вернуться в университет. Впрочем, сам по себе факт свидетельствует, что трусом Брандис ни в малой степени не был, (Правда, тут следует провести тонкое различие между мужеством гражданским, что на волне, в порыве, в рядах, со всеми, и личным, которое может потребовать и встать против всех. Но это предмет уже совсем иного разговора.)

Демобилизовавшись, он читал в Институте иностранных языков лекции по истории западной литературы, а в начале 1942 года был эвакуирован из блокадного Ленинграда, откомандирован в распоряжение Наркомпроса и отправлен завучем на Алтай, в Новочихинскую сельскую школу, где преподавал в старших классах русскую литературу. Но и это недолго: в июле 1943 года его вновь откомандировали — на сей раз в аспирантуру ЛГУ, находившегося тогда в эвакуации в Саратове. Месяц спустя он уже преподавал на кафедре всеобщей литературы Горьковского педагогического института (что в бывшем и современном Нижнем Новгороде), одновременно исполняя там обязанности декана немецкого факультета, руководителя студенческого научного общества и редактора «Ученых записок». Здесь же он защитил наконец диссертацию, посвященную творчеству классика швейцарской литературы Готфрида Келлера, в те времена известного у нас единственной книгой — «Избранными новеллами», выпущенными издательством «Academia» в 1934 году. Новоиспеченный кандидат, естественно, оставаться простым старшим преподавателем уже не мог, а посему был произведен в доценты. И все бы хорошо, однако хотелось вернуться из провинции хоть в северную, но столицу. В результате 1 марта 1945 года Брандис уволился из института и возвратился в Ленинград, где устроился библиографом в Государственную публичную библиотеку им. М.Е.Салтыкова-Щедрина (нынешнюю Национальную).

Тут он занимался литературно-библиографическими и архивными разысканиями, расписывал ученые записки дореволюционных университетов, строчил статьи для «Календаря памятных дат», корпел в группе библиографов второй степени над различными указателями и аннотациями — судите сами, сколь значительна и увлекательна подобная работа.

Впрочем, активную деятельность в библиотеке Брандис совмещал с преподаванием истории зарубежной литературы в Ленинградском библиотечном институте (современный Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств), куда его взяли доцентом кафедры литературы. В течение шести лет он еще и руководил здесь студенческим кружком по истории зарубежной литературы, а четыре года возглавлял студенческое научное общество. Попутно он еще и разработал спецкурс по библиографии зарубежной литературы, каковой сам же успешно читал. Словом, обе карьеры — и научная (в Публичке), и педагогическая (в институте) — складывались наилучшим образом.

Времена тогда, замечу, были хоть и послевоенные, да все равно непростые и отнюдь не вегетарианские (впрочем, когда они были простыми в нашем отечестве?). Поддерживая рельсово-вагонную притчу, с которой я начал эту байку, не могу не вспомнить популярного анекдота тех лет (давали за него, кстати, десять):

— Как жизнь?

— Как в трамвае.

— ???

— Один правит, все трясутся.

И то правда. В Советском Союзе вовсю шла кампания по борьбе с космополитизмом, мало-помалу выросшая из знаменитого сталинского тоста, произнесенного на банкете 24 мая 1945 года. Дело в том, что война естественным образом породила всплеск патриотизма — и прежде всего русского, который в послевоенные годы уже не отвергался с позиций пролетарского интернационализма, а наоборот — всячески поддерживался официальной пропагандой. В политическом аспекте этому патриотизму надлежало включать в себя «гордость за свою страну и безусловную лояльность государству в лице руководителей», а в экономическом — «ударный труд в условиях уравнительного распределения и потребления». Однако для сплочения вокруг любой идеи необходим враг. И его легко нашли — в лице «американских империалистов» вовне и «низкопоклонников перед Западом» (по большей части, евреев) — внутри.

Брандиса эта кампания, почившая вместе с Отцом всех народов, задела уже на самом излете — осенью 1952 года. Задела, прямо скажем, едва-едва: Публичную библиотеку «безродного космополита» мягко попросили покинуть «по собственному желанию», а из института уволили «по сокращению штатов». Ни тебе судов, ни приговоров, ни сроков, не говоря уже о пулеметах, как тогда, в Шуе…

Но Брандису и этого хватило с избытком. Он снова, как тогда, в детстве, смертельно испугался — и уже на всю оставшуюся жизнь.

Мир рухнул.

Правда, на обломках вырос совсем другой Брандис.

Вскоре после увольнения безработному бывшему коллеге помог один из втихаря не отвернувшихся знакомых, заказав предисловие к повести Джеймса Гринвуда «Маленький оборвыш». Повесть (отменная, кстати) была вполне идеологически выдержанной с советской точки зрения — безудержная критика звериного лика английского капитализма XIX века. Зато об ее авторе, кроме принадлежности к диккенсовской школе, не было известно ровным счетом ничего. Но Брандис умудрился-таки, раскопал. И написал теперь уже не рассчитанную на специалистов работу, а хорошую по тому времени статью для читателей вообще.

Книга вышла в начале 1954 года. А дальше — пошло-поехало. Страшась нестабильности положения, как теперь называют, фрилансера (мы говорили — вольного художника), он работал, как каторжный, не разгибая спины. Неизбывный испуг подгонял ежедневно и ежечасно, и результат оказался впечатляющим.

За следующие тридцать лет Брандис издал дюжину книг — о Жюле Верне, о Марко Вовчок, об Иване Антоновиче Ефремове… Да одна история мировой детской литературы в русских переводах «От Эзопа до Джанни Родари» чего стоит! Он опубликовал полторы сотни статей (некоторые, как и книга об Ефремове — совместно со своим другом и постоянным соавтором Владимиром Ивановичем Дмитревским). Для историка литературы и критика — более чем солидный итог, это ведь вам не романы про засланцев тачать. Так что членом Союза писателей СССР Евгений Павлович стал заслуженно.

Сделавшись признанным специалистом по творчеству Жюля Верна (причем некоторые его работы явились безусловно пионерскими), Брандис столь же заслуженно был избран членом-корреспондентом Французского Жюль-верновского общества.

Когда Геннадий Самойлович Гор добился организации в Ленинградской писательской организации жанровой Комиссии по научно-фантастической и научно-популярной литературе при секции прозы (были тогда в ходу подобные бюрократические монструозности), Брандис вошел в число первых ее членов. В конце шестидесятых, когда Комиссию возглавил и превратил в полноправную самостоятельную творческую секцию Лев Васильевич Успенский, Евгений Павлович был его правой рукой. И вполне естественно, что по уходе в отставку Успенского секцию надолго возглавил именно он.

Любители фантастики старшего поколения прекрасно помнят составлявшиеся Брандисом и Дмитревским лениздатовские сборники — «Эллинский секрет», «Вахта „Арамиса“», «Кольцо обратного времени» и другие. Да и детгизовские тоже — «Планета туманов», «Талисман», «Созвездие»… А за пределами фантастики — эссе о Чарлзе Диккенсе, Франсуа Рабле, Теодоре Шторме, Александре Дюма, Фридрихе Дюрренматте и многих других.

Я многому научился у него — причем в равной мере и тому, как надо писать, и тому, как писать не надо. Последнее тоже имело место, но это уже совсем другая история. Брандис вообще был человеком неоднозначным, так что к нему в своих байках я еще непременно вернусь.

Но так или иначе, а широко известный в узких кругах библиограф и средней руки институтский преподаватель в не столь уж долгий срок обернулся значительной литературной фигурой, обладающей и авторитетом, и популярностью. Так что литературная карьера тоже задалась несомненно.

А все благодаря тому, что пришлось сменить поприще — удачно, хоть и поневоле. Казалось бы, остается лишь благодарить судьбу за столь благодетельный пинок.

И что же?

Ничуть не бывало!

Нет, Брандис прекрасно сознавал, чего достиг, и откровенно гордился своими работами и лаврами. Однако в нем успешно уживались две личности. Причем вторая нередко создавала впечатление, будто Евгений Павлович с легким сердцем расстался бы со всеми литературными трудами и свершениями, лишь бы не случилось того, 1952 года, перелома.

И то сказать, зачем маленькому человеку, с детства напуганному Шуйским делом, Кудеяров клад? Ему бы спокойно до Урюпинска доехать…

Андрей Балабуха,

01-08-2011 19:05

(ссылка)

Байки от Балабухи

ПОКЛОН ШАРТРСКОМУ И УСПЕНСКОМУ

В добрые старые времена любое сочинение приличествовало начинать с поклонов тем, кто автора вдохновил, кто научал, кто помогал, кто может вознаградить. Не стану отступать от оной благородной традиции, тем более что те, кому кланяюсь, вознаградить, слава Богу, уже ничем не могут. Зато я немало почерпнул из сочинений одного и многие годы — надеюсь, достаточно прилежно — учился у другого.

Французский философ-платоник XI–XII веков Бернар Шартрский более всего вошел в историю знаменитой фразой: «Мы подобны карликам, усевшимся на плечах великанов; мы видим больше и дальше, чем они — не потому, что обладаем лучшим зрением, и не потому, что выше них, но потому, что они нас подняли и увеличили наш рост собственным величием». Кстати, кому только впоследствии эту сентенцию ни приписывали: и сэру Исааку Ньютону, и торуньскому канонику Николаю Копернику, et cetera, et cetera…

Для меня одним из титанов, на чьих плечах я нынче с удобством восседаю, является Лев Успенский с его великолепными «Словом о словах», «Именем дома твоего», «С языком до Киева», «Ты и твое имя», «Почему не иначе?»… Разумеется, с великанами тягаться — дело заведомо пустое, а быть Храбрым Портняжкой неохота. Но хотя бы почувствовать, что занимаешься тем же самым — уже приятно. Приворожил, пристрастил-таки меня к этому наркотику Лев Васильевич! И потому я при всяком удобном случае люблю поковыряться в словах.

А теперь вот захотелось поделиться тем, что наковырял — вдруг да открыл Швамбранию?

Итак, вот вам первая то ли этимологическая, то ли топонимическая (одним словом — филологическая) байка.

ЧУТЬ-ЧУТЬ ФИЛОЛОГИИ

Кто и как только Волгу-матушку ни называл! Античным авторам первых веков по Р.Х. — Клавдию Птолемею или Аммиану Марцеллину — она была известна как Ра (Rha). Название это иранского происхождения и в какой-то мере сохранилось до наших дней: эрзяне, финно-угорский народ Поволжья, именуют свою реку Рав. Правда, родственные им марийцы зовут ее совершенно непохоже — Юл. Татары — народ уже не финно-угорский, а тюркский — Идел; чуваши — тоже тюрки — Атл; казахи (и эти тюрки) — Едiл; ойраты-калмыки — Иджил-гол. В этих последних гидронимах чувствуется отзвук известного нам из арабских источников IX века названия Итиль или Атель — река рек, великая река.

В европейские атласы пришло уже русское ее название: Волга; первоначально Вълга, то есть второй звук представлял собой неопределенный гласный, как в современном болгарском языке — «България», «слънце»… Принято считать, что произошло оно от праславянского Vьlga — влага. Эту версию подтвеждает наличие рек Влга в Чехии и Вильга в Польше.

Но тут невольно возникает вопрос: почему-то ни один народ не называл реку, озеро или море просто «водой», «влагой». В названии воде всегда сопутствовало какое-нибудь определение, эпитет: Красная река (Ред-ривер), Тростниковое озеро (Руока-ярви), Белое море и т.д. Лишь один случай вроде бы зафиксирован историей — казус реки Чусовой, левого притока Камы, на протяжении 592 километров протекающего по территории Челябинской и Свердловской областей, а также Пермского края.

Рассказывают, что издревле обитавший там народ тюркского происхождения впрямь именовал реку просто Чу, то бишь «Вода». Но потом в те края прибился другой народец, тоже тюркоязычный. Спрашивают:

— Что за река такая?

— Это? Наша Чу.

— Понятно, так и запишем: Чу-су, — потому как на их языке «вода» была не «чу», а созвучно — «су». И получилось Вода Чу.

Но прошли века, и объявился там народ уже финно-угорский. Интересуются:

— Что за река?

— Чу-су.

— Ясненько, значит, по-нашенски будет Чу-су-ва.

Все верно: вода на финно-угорских языках — «ва», а об остальном словообразовании смотри выше.

Но вскорости объявились в тех местах русские. Спрашивают у аборигенов:

— Как речка-то зовется?

— Чу-су-ва

— Отноне Чусовая будет.

И получилась троекратная «вода» с русским окончанием…

Впрочем, не все с этим согласны. Например, создатель екатеринбургской топонимической школы Е.К.Матвеев объяснял происхождение названия реки от двух корней: удмуртского «чус» («быстрый», «проворный») и «ва» («вода»). По его словам, «сейчас оно [название реки — А.Б.] произносится и пишется Чусовая, или, по-местному, Чусова, но, видимо, когда-то было Чусва».

Так вот, насчет чешской Влги и польской Вильги, подсказывает мне чутье, еще разбираться надо, вряд ли все так просто. Но с нашей Волгой-матушкой дело куда проще.

Для русского языка характерно чередование согласных «б» и «в».

Теперь все у нас знают, что младенец Иисус появился на свет в городе Вифлееме. Но ведь это еврейский Бейт-Лехем (Дом Хлеба). Забавно, что арабы утверждают, будто правильное название — Байт-Лахм (Дом Мяса). Но хлеб ли, мясо ли, а начинается всяко с «б» — во всех языках, кроме нашего.

Слово «библиотека» долгое время писалось у нас так: «вивлиофика».

Кубинская столица La Habana (полностью San Cristóbal de La Habana) по-русски пишется — Гавана.

При желании множить подобные примерно можно долго, однако, думаю, этих трех достаточно.

Вот давайте и посмотрим, что получится, если заменить первую букву в названии славной Волги.

Бълга.

Помните: «България»?

ЕЩЕ МЕНЬШЕ ИСТОРИИ

А теперь от филологии — на минутку к истории.

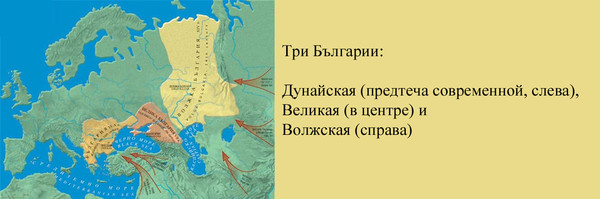

В VII веке на огромной территории — от юго-западного берега Каспийского моря до северного Причерноморья, включая Крым — простиралась по степному раздолью мощная держава, возникшая на руинах Западно-тюркского каганата и византийскими писателями именуемая Великой Болгарией. На западе нависал над нею Аварский каганат, да только он уже дышал на ладан и особой опасности не представлял. Правда, с востока давили грозные хазары, но покуда болгары им противостояли. Основал это государство хан племени кутригуров Кубрат из рода Дуло (последнее в переводе означает Бешеный). Его дядя, хан Орган, в 619 году принял в Византии христианство, умирая же оставил престол племяннику, воспитывавшемуся при дворе в Константинополе и даже получившему сан патриция Римской империи. Ему-то и удалось объединить своих кутригуров с родственными утигурами, а также с финно-угорским народом оногуров (или хунногуров). И все бы хорошо, да умер великий Кубрат, а страну, как водится, поделили пятеро сыновей — ханы Батбаян, Котраг, Аспарух, Кубер и Альцек. Каждый возглавил собственную орду, и ни у кого в отдельности не достало сил, чтобы соперничать с хазарами.

Из Кубратовых отпрысков сейчас нам интересен один — Котраг. Под его началом орда, состоявшая преимущественно из кутригурских племен, двинулась на север и обосновалась в районе средней Волги и Камы, где в VII–VIII веках и образовалась Волжская Булгария. (Пусть вас не смущают написания то Болгария, то Булгария — просто во избежание путаницы принято для удобства писать о Дунайской Болгарии — предке современной, и Волжской Булгарии; но это все България с ее неопреденным гласным после «б».) В 737 году вслед за разгромом арабами Хазарского каганата с Дона и из Северного Дагестана туда переселились родственные племена суваров и биляров. В итоге к тому времени, когда в Поволжье стали наезжать для грабежа и торговли наши предки, им пришлось считаться с обширным и хорошо организованным государством, чьи владения охватывали территории современных Татарстана, Чувашии, Ульяновской, Самарской и Пензенской областей. Впрочем, по мнению некоторых исследователей, Волжская Булгария была куда обширнее: западные границы ее совпадали с восточными рубежами Древней Руси; восточные находились в районе рек Иртыш, Обь и Енисей; южные и юго-восточные — определялись северо-западными и северными районами Хорезма и Кавказским хребтом, северные — выходили к берегам Карского моря. С Волжской Булгарией поддерживали политические и торговые отношения Византийская империя и весь Восток.

ЧЬЯ МАТУШКА ВОЛГА?

Так на какую же реку наши пращуры вышли? Вестимо, на Бългу — то бишь, реку Българскую.

Кстати, гидронимы по принадлежности, так сказать, именовались нередко. Вот, например, Немецкое море, которое мы на современных картах знаем как Северное (хотя во времена моего старшего брата в школьных атласах оно еще было Немецким, но — vae victis!), или какой-нибудь Персидский залив.

А Волга в те далекие времена впадала, вопреки расхожему утверждению, вовсе не в Каспийское море (это название более позднее), а в Хвалынское (или Хвалийское), то есть Хорезмийское. Именовали его также и Хазарским — в Иране и сейчас так называют.

Вот и выходит, что матушка рек русских — река Болгарская.

Андрей Балабуха,

25-07-2011 00:05

(ссылка)

На выход «Тигля»

Когда-то мне посчастливилось некоторое время являться гордым обладателем своей доли — двадцатипятипроцентного пакета акций — в кошке (кажется, мне принадлежала левая задняя лапа). Кошка была очаровательным, но как водится, весьма своенравным существом по имени Феня — впоследствии она перебралась на жительство в Вену, где и пребывает поныне.

История, как известно, любит повторяться: теперь я стал автором полукниги — луганское издательство «Шико» наконец-то прислало дюжину экземпляров сборника «Тигль», пополам составленного из рассказов Юлии Андреевой и вашего покорного слуги.

Увы, «Тигль» — это вам не Феня.

Правда, за рассказы свои (я говорю лишь о собственной половине книги), хотя почти все они и написаны больше четверти века назад, мне все равно не стыдно: да, сейчас бы я написал их, смею надеяться, лучше — все-таки кое-чему с тех пор научился. Или — написал бы совсем другие (так это, даст Бог, еще впереди). Но тогда умел ровно столько и написал именно так. Впрочем, у читателей может сложиться совсем иное мнение, и на то их святое право.

Но если говорить о книге… Когда в январе на «Бастконе» я с удовольствием общался с издателями, оба представлялись людьми умными, эрудированными, интеллигентными — словом, заслуживающими всяческого уважения профессионалами. И вот теперь держу в руках плод их творческих дерзаний.

Не говорю уже о том, что книга выпущена в некоей серии, причем томики в ней оформлены совершенно идентично — получая первую партию, я вместо четырех экземпляров «Тигля» положил в кейс один, а остальные три — сборника «Чудеса и чародеи», причем ни на глаз, ни на вес не ощутил никакой разницы. То же самое могло бы случиться и в книжном магазине. Но Бог с ним, наверное, это творческая находка такая.

Но почему ББК помещен только на Юлию Андрееву? За какие же грехи так ее подставлять? Почему ни меня, ни автора предисловия нет в копирайтах? Почему отсутствует титульный лист? Из-за этого предисловие помещено после шмуцтитула, открывающего подборку Андреевой, и по логике должно относиться исключительно к ней… Почему в содержании наши с Андреевой части никак не разделены — рассказы обоих авторов перечислены подряд, чохом. Почему, наконец, в том же содержании не значится мой рассказ, который в тексте книги притом имеется?

Я мог бы задать еще множество подобных риторических вопросов, но — sapienti sat. Нет, пожалуй, все-таки задам последний: как мне без стыда дарить свою полукнигу?

Нет, с Феней мне все-таки повезло куда больше, хотя доля моя в ней и была вдвое меньшей.

P.S. Зато не могу отказать себе в удовольствии привести здесь текст предисловия, которое любезно и бескорыстно, из любви к искусству, написал в нашему с Юлей сборнику Сергей Удалин.

РАВНЫЕ НА МОСТУ ЖИЗНИ

Думаю, не открою большой тайны, сказав, что все писатели разные. Есть, конечно, и одинаковые, которых друг от друга и под микроскопом не отличишь. Но я сейчас не о тех, кто сам себя по наивности считает писателем, а о тех, кто на самом деле писателем является. И они-то как раз разные. У них разный жизненный опыт, характер, убеждения, взгляды на литературу, творческая манера. И это замечательно, потому что иначе было бы достаточно определить лучшего из нескольких сотен (или тысяч) одинаковых писателей и читать в дальнейшем только его, то есть одну-две новые книги в год. Или читать и других авторов, заранее зная, что они пишут хуже. Ни тот, ни другой вариант энтузиазма не вызывает.

К счастью, писателей гораздо больше, чем один, так что иногда им даже приходится как-то уживаться под одной обложкой. И в этом случае критерием совместимости, как мне кажется, становится именно непохожесть. Достаточно ли они разные, чтобы не провоцировать расчет «на первый-второй»? Сопоставлять, находить более близкого и созвучного лично тебе — это пожалуйста, сколько угодно, но если расставлять по ранжиру, калибру и водоизмещению, выбирать — вот этого, первого сорта, я, так уж и быть, прочту, а без того второсортного как-нибудь обойдусь — получится уже не книга, а недоразумение.

Однако этой книге ничего подобного не грозит, в ней подобралось практически идеальное сочетание абсолютно непохожих авторов. По крайней мере, идеальное для меня. Настолько, что даже мой личный опыт общения с ними оказался диаметрально противоположным. С Андреем Дмитриевичем Балабухой мне посчастливилось быть знакомым уже несколько лет, учиться у него писательскому мастерству, пониманию литературы, внутри- и окололитературных процессов. И неудивительно, если впечатления от личности самого автора будут как-то сказываться на восприятии его текстов. А с Юлией Андреевой, увы, доводилось встречаться считанные разы, на всякого рода торжественных мероприятиях, так что даже поговорить толком не получилось. И здесь, наоборот, судить об авторе придется исключительно по его произведениям. Вероятно, писать о них обоих мне будет (по разным причинам) одинаково трудно и интересно, но это как раз та одинаковость, которая радует, мобилизует и стимулирует.

И начну я, пожалуй, с Юлии Андреевой, поскольку ошибиться в чем-то по незнанию — все-таки простительный, не такой тяжкий грех. А дальше — авось разойдусь.

На первый взгляд, выделенная в распоряжение Юлии половина книги представляет собой случайный, бессистемный набор текстов произвольной тематики, объема и формы. Тут вам и миниатюры, и притчи, и лирические монологи, и собственно рассказы. Монологи, как правило, ярки, эмоциональны и в то же время по-житейски мудры. Притчи, откровенно говоря, несколько скучноваты, предсказуемы, недостаточно парадоксальны. А вот рассказы…

Но это уже второй взгляд. Который вроде бы и не слишком отличается от первого, за исключением того обстоятельства, что ты уже покорён. Покорён хотя бы той неторопливостью, с какой тебя берут в плен, восхитительной уверенностью в том, что никуда ты уже, раз начал читать, не денешься, не сорвешься с крючка. Да и не хочется срываться. Хочется погрузиться в новый мир, как будто и не связанный с предыдущим, но им подготовленный. Даже не так — подготовивший тебя к погружению, с каждым разом все более и более глубокому. И оттуда, из глубины, вся структура книги уже кажется продуманной, стройной, естественной и единственно возможной. Понятной, в конце-то концов.

И ключом к пониманию для меня стали два рассказа — «Игры» и «Тигль». Именно они нарисовали образ автора. Актриса, день за днем, страница за страницей, играющая различные роли, примеряющая вместе с масками персонажей их настроения, характеры, судьбы. Загадочная, как небо, переменчивая, как погода, свободная, как птица. Не случайно в рассказах Юлии несколько раз повторяется мотив полета, крыльев. И, разумеется, силы для полета может дать только любовь, а без нее героини Андреевой замерзают, как попрыгунья-стрекоза зимой. Правда, есть у меня подозрение, что и это — лишь одна из масок автора. Пусть любимая, но все же одна из. Но если ей хочется носить именно эту — кто посмеет возражать?

Вот и порхает она от одной темы к другой, торопится записать, пока не увлеклась чем-то другим. Чем конкретно — это уж как получится. Может, легкой, романтичной историей, как «Отражение в третьем зеркале». А может, мелодраматической («Кукольный рай»), ироничной («О честном Арте и Атасе неприкаянном»), пугающей («Адская карусель»), или трагичной («Клятва Деймон»). А к какой из категорий отнести «Историю одного самоубийства», «Душу обетованную» или «Лампушку» — даже сама Юлия, как мне кажется, затруднится ответить. Да и в остальных случаях классификация достаточно условна — и веселья, и боли практически в каждом хватает. И — в отличие от притч — каждый рассказ по-настоящему неожиданный, застающий врасплох и бьющий по незащищенным местам. А потом тебя успокаивают, заговаривают боль очередным монологом:

«Когда я поняла, что где-то в глубине меня пустила корни белая, звездная лилия, я очень испугалась, ведь раньше лишь шелковые лютики ползли к свету из темноты ночи души. Выщипывала их, зажмурив глаза, а потом протирала свежие ранки одеколоном забвения и все. Лишь один раз я намучилась с луковицей нарцисса, но только потому, что слегка запустила процесс развития. Но это… ведь всем известно, что у лилий длинный и крепкий корень. И именно сейчас он обвивает властным движением изгибы, проникая в каналы крови, охватывает позвоночник, крепясь на нем подобно зеленой лиане, и ползет, все вперед и вперед, не ведая запретов».

И ты слушаешь, позабыв все на свете, сам прорастая навстречу диковинным словам, сам уже теперь успокаивающе кивая автору — мол, со мной все в порядке, ты только не останавливайся, продолжай!..

Нет, конечно, не все на самом деле так гладко и красиво. Будь моя воля, кое-какие из «разогревающих» текстов я бы вырезал. Но кто поручится, что чужие и равнодушные редакторские руки, или, наоборот, неуверенные и дрожащие (у меня бы они точно задрожали), не отрежут лишнего, не выплеснут вместе с водой и ребенка? Если пропадет эффект вживания в миры автора, то грош цена такой редактуре. А послеоперационная проверка на том же читателе не даст достоверного результата — свежесть, новизна впечатлений уже будет утеряна. Так что, если кому-то что-то где-то вдруг покажется малоинтересным, затянутым и плоским — сделайте одолжение, потерпите. Дальше будет лучше, я вас уверяю!

Откровенно говоря, в подборке текстов Балабухи тоже хочется что-нибудь подправить. Но тут уже попросту не знаешь, как подступиться. Раз уж у нас возникло сравнение творчества Юлии Андреевой с воздушной стихией, то не будет, наверное, большой натяжкой привязка рассказов Андрея Дмитриевича к стихии камня. Этакий обелиск научному поиску, стремлению выявить скрытые возможности человеческого организма. Внушительная конструкция, состоящая из ровно обтесанных, плотно подогнанных глыб, каждая из которых занимает строго определенное место и на другом оказаться не может просто по законам природы.

И это не серый, невзрачный гранит науки, хотя в некоторых местах концентрация специальных терминов и выглядит чрезмерной. Зато в других можно полюбоваться изящными беломраморными барельефами:

«И снова все получилось как будто само собой: сам ударил по cтрунaм смычок, сами забегали по грифу, меняя позиции, пальцы, а он, Арвид, плыл тем временем по реке, и высокие, скалистые берега все сжимались, стискивая русло, и без того неистовый бег потока еще ускорялся, ускорялся, и вот уже масляно закружились вокруг перевернутые вниз смерчи водоворотов, и повисла впереди радуга, манящая, обещающая тому, кто пройдет под ней, что-то удивительное, радостное и по-детски ясное, как она сама… И он промчался под этой радугой, промчатся в падении, которое было полетом, а может быть — в полете, который оказался падением, и снова кипела вокруг вода, она была как взмыленная лошадь, у которой бурно вздымаются бока и срываются с губ хлопья пены, но которая все же пришла первой, которая все-таки победила и которую теперь конюхи медленно водят по кругу, потому что остановиться — значит умереть… И вода тоже умеряла свой бег, и берега расступались, и струи делались все светлее и прозрачнее, и там, в глубине, вокруг скатанных, гладких камней плясали в них солнечные рыбки, чем-то похожие на ныряющую Кэтрин…»

Нет, не зря все-таки архитектуру назвали музыкой, застывшей в камне. Но и литература, оказывается, тоже бывает музыкой, отпечатавшейся на бумаге.

И все же этот монумент мог бы показаться несколько архаичным, поскольку в подборку вошли рассказы разных лет, а в наш век экстрасенсов, контактеров и потомственных магов тема сверхвозможностей человека уже изрядно дискредитирована. Мог бы, если бы в нем сквозным тревожным мотивом не проходила тема цены открытия, вечного, неразрешимого вопроса о допустимости «зла во имя добра». Не обернется ли такое добро новым, еще большим злом?

Иногда, как в рассказах «Тема для диссертации» и «Проект „Жемчужина“», эта проблема принимает вид внешне невинного обмана ради благой цели, возможно даже действительно таковым и являющегося. В самом деле, если человеку проще справиться с задачей, не зная, что она в принципе невыполнима, стоит ли загружать его лишними сведениями? И разве не извинительно слегка запутать, усложнить принцип действия своего изобретения, чтобы спонсор поверил в него и выделил деньги на дальнейшие разработки? Ну а как поступить, если таким спонсором согласны стать только террористы («Спасти Спасителя, или Евангелие от Измаила»)? И что делать, если ради спасения человечества необходимо убить всего лишь одного, самого заурядного гения («Аппендикс»)? Или другой вопрос, возвращающий нас к основной сюжетной линии всей подборки: а готовы ли люди к появлению человека со сверхвозможностями? Согласятся ли они вообще считать его человеком («Утро победителя» и «Пробный камень»)?

Да, сейчас такие вопросы уже как-то не принято задавать, сейчас не принято писать такую фантастику. Но не потому ли и нынешний читатель интересуется ей намного меньше?

Слава Богу, наши авторы не повинуются слепо веяниям моды. Андрей Дмитриевич продолжает писать классическую, «твердую» фантастику. (Тут вы вправе, припомнив автору машину времени и вечный двигатель, со мной не согласиться. Ну а как вам понравится следующая информация из Интернета: в этом году двое англичан, композитор и ученый, сочинили музыкальное произведение, взяв за основу генетический код человека. Но ведь точно такая же идея, только с заменой генома на электромагнитную активность мозга, содержится в рассказе Андрея Балабухи «Тема для диссертации»! Обычно такие совпадения называют научным предвидением, не правда ли?) А для Юлии Андреевой фантастика, или даже скорее мистика, остается лишь литературным приемом, позволяющим лучше развить идею произведения. Разные это авторы, как уже было сказано.

Тем интереснее становится, когда сюжеты их рассказов неожиданно перекликаются. Не хотелось бы убивать интригу, раскрывать сюжет, но, к примеру, мотив чужой, присвоенной судьбы присутствует и в «Клятве Деймон» Андреевой, и в «Пробном камне» Балабухи, идея переустройства мира по-своему обыграна как в «Песочных часах», так и в «Спасении Спасителя». А герои рассказа «О честном Арте и Атасе неприкаянном» так же путешествуют во времени. Правда, из прошлого в настоящее, к тому же из не совсем реального прошлого, но… Ах да, я же обещал не раскрывать авторских секретов. Ну ничего — сами посмотрите, просмакуете, оцените.

По-моему, в этих перекличках, да и во всей книге, авторы не столько спорят, соперничают между собой, сколько дополняют друг друга. Можно понимать это и в марксистско-диалектическом смысле, как единство и борьбу противоположностей; можно — в узко физическом, как притягивание разноименных зарядов; можно — в восточно-эзотерическом, как равновесие между началами «инь» и «ян», ведущее к мировой гармонии. Но мне больше по душе объяснение, отыскавшееся в миниатюре Юлии Андреевой «На тонком мосту жизни»:

«Очень трудно встретить на мосту жизни равного. Равного и идущего в одном направлении с тобой, не быстрее и не медленнее».

Только Боже нас всех упаси сравнивать скорости движения, замерять величину таланта или определять угол расхождения путей. Под равным все-таки лучше понимать достойного. И хочется верить, что наши авторы достойны друг друга и в равной степени читательского внимания. Только в этом случае книга окажется по-настоящему интересной, правильной, в свою очередь достойной. А другие книги никому в общем-то и не нужны.

Сергей УДАЛИН

Андрей Балабуха,

13-07-2011 16:12

(ссылка)

Комаровские дела

Так вышло, что меня избрали в состав комиссии, по поручению инициативной группы членов петербургского Литфонда разбирающуюся с препоганой ситуацией, сложившейся вокруг дома творчества писателей в Комарово. Если сама эта ситуация и то, чем занимается комиссия, заинтересует кого-либо из коллег по Союзу писателей и Литфонду — с удовольствие расскажу во всех подробностях, хотя, наверное,

это лучше делать не здесь, во блоге, ибо объем информации великоват.

Но одним развлечь вас все-таки хочу. Полюбуйтесь, какого директора назначил в наш дом творчества председатель Президиума Правления Литфонда России г-н Переверзин. Вот вам г-н Островский во всей красе.

Очаровательный субъект, не правда ли?

это лучше делать не здесь, во блоге, ибо объем информации великоват.

Но одним развлечь вас все-таки хочу. Полюбуйтесь, какого директора назначил в наш дом творчества председатель Президиума Правления Литфонда России г-н Переверзин. Вот вам г-н Островский во всей красе.

Очаровательный субъект, не правда ли?

В этой группе, возможно, есть записи, доступные только её участникам.

Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу

Чтобы их читать, Вам нужно вступить в группу