МЫ СИДИМ В ПЯТИРОМ.

И о жизни мечтаем.

Мы сидим впятером,

Кипятим воду к чаю.

Мы сидим впятиром,

Мы одни во вселенной.

Мы сидим впятиром,

Мы сидим. Я и стены....

(Кондрашкин Алексей)

Источник: https://poembook.ru/poem/21...

Метки: стихи

Кремневые ружья Северной Америки.

1. Начало.

Идеологом английской колонизации Северной Америки выступил известный капеллан Гаклюйт. В 1585 и 1587 годах сэр Уолтер Рэли по приказу Королевы Англии Елизаветы I предпринял две попытки основать постоянное поселение в Северной Америке. Разведывательная экспедиция достигла американского берега в 1584 году и назвала открытое побережье Виргиния (англ. Virginia — «Девственная») в честь «королевы-девственницы» Елизаветы I, никогда не выходившей замуж. Обе попытки закончились неудачей — первая колония, основанная на острове Роанок недалеко от побережья Виргинии, оказалась на грани гибели из-за атак индейцев и недостатка припасов и была эвакуирована сэром Френсисом Дрейком в апреле 1587 года. В июле того же года на остров высадилась вторая экспедиция колонистов численностью 117 человек. Планировалось, что весной 1588 года в колонию прибудут корабли со снаряжением и продовольствием. Однако по разным причинам экспедиция снабжения задержалась почти на полтора года. Когда она прибыла на место, все постройки колонистов были в целости, однако никаких следов людей, за исключением останков одного человека, найдено не было. Точная судьба колонистов не установлена по сей день.

Чем были вооружены первые колонисты ? Луком, арбалетом и фитильным ружьем.

В начале XVII века в дело вступил частный капитал. В 1605 году сразу две акционерные компании получили от короля Якова I лицензии на основание колоний в Виргинии. Следует учитывать, что в то время термином «Виргиния» обозначалась вся территория североамериканского континента. Первая из компаний — «Лондонская Виргинская компания» (англ. Virginia Company of London) — получила права на южную, вторая — «Плимутская компания» (англ. Plymouth Company) — на северную часть континента. Несмотря на то, что официально обе компании провозглашали основной целью распространение христианства, полученная лицензия даровала им право «искать и добывать всеми способами золото, серебро и медь».

20 декабря 1606 года колонисты отправились в плавание на борту трёх судов и после тяжёлого, почти пятимесячного плавания, во время которого несколько десятков людей умерло от голода и болезней, в мае 1607 года достигли Чесапикской Бухты (англ. Chesapeake Bay). В течение следующего месяца ими был построен деревянный форт, названный в честь короля Форт Джеймс (английское произношение имени Яков). Позднее форт был переименован в Джеймстаун — первое постоянное британское поселение в Америке.

Первые годы колонии были чрезвычайно трудными, в голодную зиму 1609—1610 гг. из 500 колонистов в живых осталось не более 60, и, по некоторым свидетельствам, выжившие были вынуждены прибегнуть к каннибализму, чтобы пережить голод.

В последующие годы, когда вопрос физического выживания уже не стоял столь остро, двумя важнейшими проблемами были напряжённые отношения с коренным населением и экономическая целесообразность существования колонии. К разочарованию акционеров «Лондонской Вирджинской Компании», ни золота, ни серебра колонистами найдено не было, и основным товаром, производившимся на экспорт, была корабельная древесина. Несмотря на то, что этот товар пользовался определённым спросом в метрополии, порядком истощившей свои леса, прибыль, как и от других попыток хозяйственной деятельности, была минимальной.

Ситуация изменилась в 1612 году, когда фермеру и землевладельцу Джону Рольфу (англ. John Rolfe) удалось скрестить местный сорт табака, выращиваемого индейцами, с сортами, завезёнными с Бермудских островов. Получившиеся гибриды были хорошо приспособлены к Вирджинскому климату и в то же время отвечали вкусам английских потребителей. Колония приобрела источник надёжного дохода и на долгие годы табак стал основой экономики и экспорта Вирджинии, а словосочетания «вирджинский табак», «вирджинская смесь» употребляются в качестве характеристик табачных изделий и по сей день. Через пять лет экспорт табака составил 20 000 фунтов, ещё через год он был удвоен, а к 1629 году достиг 500 000 фунтов. Джон Рольф оказал ещё одну услугу колонии: в 1614 году ему удалось договориться о мире с местным индейским вождем. Мирный договор был скреплен браком между Рольфом и дочерью вождя, Покахонтас.

В 1622 году почти четверть населения колонии была уничтожена восставшими индейцами. В 1624 году лицензия Лондонской Компании, дела которой пришли в упадок, была отозвана, и с этого времени Виргиния становится королевской колонией. Губернатор назначался королём, однако совет колонии сохранил значительные полномочия.

В сентябре 1620 года на Атлантическое побережье Массачусетса прибыл корабль «Мэйфлауер» со 102 пуританами-кальвинистами («отцы-пилигримы»). Это событие считается началом целеустремлённой колонизации англичанами континента. Они заключили между собой соглашение, получившее название Мэйфлауэрского. В нём нашли отражение в самой общей форме представления первых американских колонистов о демократии, самоуправлении и гражданских свободах. Позже были заключены аналогичные соглашения между колонистами Коннектикута, Нью-Хемпшира и Род-Айленда. С приходом "отцов пилигримов" началось заселение Америки сторонниками разных течений христианства, у нас в просторечии называемых сектантами. Собственно оттуда в Америке такая популярность "тайных обществ" и разных "братств".

После 1630 года в Плимутской колонии — первой колонии Новой Англии, ставшей позднее колонией Массачусетского залива, новые английские переселенцы-пуритане основали не менее дюжины небольших городков. Иммиграционная волна 1630—1643 годов доставила в Новую Англию около 20 тысяч человек, ещё не менее 45 тысяч поселились в колониях американского юга или на островах Центральной Америки. Население к 1700 году достигло 250 тыс. человек, свыше 90% из которых были земледельцами.

Чем же были вооружены эти переселенцы? Фитильными ружьями.

Были ли кремневые ружья ? К концу 17 века были, но их было очень мало, да и кремневый замок на них сильно отличался тогда от привычного нам французского батарейного, был еще несовершенным, грубым по внешнему виду и давал много осечек.

Нельзя забывать, что Канада в то время была владением Франции, и, соответственно, эта страна тоже оставила свой след в оружейном деле Нового света.

Во Франции промышленное производство оружия началось в Сент-Этьене примерно в 1535 году. Первый оружейный завод был открыт в 1669 году. К 1646 году производство оружия началось в соседнем Тюле. В 1690 году там же был устроен оружейный завод. Кремневое ружье было принято Францией на вооружение своих армий в 1630 году. И Тюль, и Сент-Этьен поставляли кремневые ружья для французских войск в Америке. Типичный мушкет 1690 года имел длину около 60 дюймов (1500 мм) и ствол длиной около 44 дюймов (1100 мм). Причем в Тюле начался массовый выпуск дешевого охотничьего ружья.

Fusil de chasse предназначался для охоты. Это был элегантный кремневый замок с характерной формой приклада в виде «коровьей лапки» , смягчавшей отдачу . Форма ложа La Peid типична для длинноствольных ружей, производимых в Тюле. Обычно мушкеты, изготовленные в Тюле, были созданы по моделям, но некоторые охотничьи ружья изготавливались на заказ. Различия основывались на их целевом назначении и рынке. В 1695 и 1696 годах контракты на поставку мушкетов с фабрики Тюль предусматривали «пять охотничьих мушкетов для индийских вождей». Эти модели позже будут называться Fusil fin (мушкет начальника ранга). Эти мушкеты имели калибр 28 пуль на фунт (примерно 0,56 калибра или 14,2 мм), длину 45 дюймов (1100 мм). Кроме того выпускались легкие прочные ружья 20-го калибра ( 0.62 или 15,75 мм) и 16 калибра (0.69 или 17,5 мм)

Эти ружья были очень популярны и у французских, и у английских переселенцев, и у индейцев.

2. "Браун Бесс".

"У нас, англичан, есть немало чудес,

Но молимся мы на нее - Браун Бесс!"

Р. Киплинг

Браун Бесс (англ. Brown Bess — «Смуглянка Бесс») — прозвище, под которым получило известность британское ружьё образца 1722 года и его более поздние модели. Официальное название оружия — «Мушкет сухопутного образца» (Land Pattern Musket). В англоязычной терминологии словом «мушкет» обозначается и то, что в русском языке принято называть ружьём или фузеей.

«Браун Бесс» оставалась штатным оружием британского пехотинца в течение более чем столетия: впервые выпущенное в 1722 году, это ружьё было окончательно заменено на новые образцы лишь накануне и в ходе Крымской войны.

Кроме Великобритании, «Браун Бесс» широко применялась в британских колониях.

«Браун Бесс» была первым британским ударно-кремневым ружьем запущенным в массовое производство. Короли делали массовые заказы лишь в периоды войн, а в остальное время оружейники продавали ружья частным лицам. Кроме того срок службы ружья в войсках был определен в 10 лет, после чего ружье продавали другим государствам или частным лицам, в реальности при хорошем уходе ружье служило 100 лет. Всего было выпущено 4,3 млн. ружей "Браун Бесс".

Первая, «длинная» модель была длиной 62,5 дюйма (159 см), длина ствола — 46 дюймов (117 см). Вес — 10,4 фунта (4,7 кг). К ружью полагался трёхгранный штык с длиной клинка в 17 дюймов (43 см). Своей трубкой он надевался на ствол, на котором располагался небольшой фиксатор. Прицельные приспособления на подавляющем большинстве образцов (до 1811 года) отсутствовали; в качестве мушки можно было, при желании, использовать фиксатор для штыка.

Калибр ствола у всех вариантов составлял 0,75 дюйма (19 мм).

Для стрельбы использовалась пуля меньшего диаметра — как правило, 0,71 дюйма (18 мм). Это было необходимо для облегчения заряжания с дула.

Скорострельность зависит от мастерства стрелка, в среднем 3–4 выстрела в минуту.

Вес пули 1 1/4 унции (35 г)

Вес порохового заряда 3/8 унции (10-11 г)

Начальная скорость пули 457 м/с (1 500 м/с)

Дульная энергия 3 655 Дж

Дальность полета пули около 1 200 м (при угле возвышения 35 градусов), на всем протяжении полета пуля опасна для человека.

Прямой выстрел по ростовой фигуре - 202 м

С расстояния 160 м (175 ярдов) пробивала кирасу толщиной 0,125 дюйма (3,1 мм), с расстояния 36 м (40 ярдов) пробивала 4 нагрудника кирасы.

Охотники и стрелки, которым требовалась бо́льшая точность, могли лить пули бо́льшего размера — примерно 0,735 дюйма (18,7 мм). Так же поступают и современные реконструкторы, которые стреляют нечасто и используют для этого современные пороха. Пулю при этом обматывают в промасленную тряпочку. Современные реконструкторы заявляют, что это дает возможность с 50 ярдов(45 м) уложить серию пуль в пятидюймовый (12,7 см) круг.

Пуля вместе с отмеренным (и для затравки, и для стрельбы) зарядом пороха помещалась в бумажный патрон.

Длина ствола первых образцов была 117 см. Почему ?

Дело в том, что зернёный (гранулированный) дымный порох изготавливается в виде гранул . От размера гранул зависит скорость горения. То есть чем длиннее ствол, тем крупнее должны быть гранулы пороха, чтобы сгорая постепенно не давали слишком большой резкой нагрузки на ствол. Чтобы стрелять мелкозернистым порохом рассчитанным на короткий ствол из оружия с длинным стволом, стенки ствола этого оружия надо делать существенно толще, а значит оружие будет существенно тяжелее.

Можно ли стрелять крупно-гранулированным порохом из ружей с коротким стволом ? Можно, но порох не будет успевать сгорать в стволе полностью, будет догорать на воздухе вылетев из ствола, значит будет большая вспышка при выстреле, очень сильный грохот и главное - бесполезная трата пороха.

Выбранная длина ствола военного ружья (117 см) связана с тем, что полевая 3-фунтовая пушка имела калибр 76 мм и длину канала ствола в 16 калибров или 122 см (небольшая разница в длине ружейного и пушечного ствола связана со стремлением дать догореть в пушечном стволе большему объему пороха), а значит из ружей и полевых пушек могли стрелять одним и тем же порохом. Это привело к тому, что ранние охотничьи ружья и винтовки имели такой же длинный ствол. Дело было не в повышении меткости за счет удлинения ствола и повышения начальной скорости пули, опыт подсказывает, что удлинять ружейный ствол более 70-80 см бессмысленно, так как далее прирост меткости и начальной скорости пули ничтожен и не оказывает влияние на дальнобойность и меткость стрельбы в полевых условиях. То есть герой романов Фенимора Купера Натаниель Бампо имел длинное ружье ранних образцов, рассчитанное на армейский порох того времени. Для пистолетов выпускался пистолетный порох более мелкого гранулирования. Самый мелкий порох применялся для разрывных зарядов мин, петард, гранат, бомб.

С принятием на вооружение полевой артиллерии во второй половине 18 века 6-фунтовой пушки, порох для полевой артиллерии и ружей стал разным и длину ружейных стволов укоротили.

Тут необходимо отметить, что британские драгуны не имели кавалерийского карабина до 1796 г, они приторачивали к седлу длинное пехотное ружье. Легкоконные же британские полки имели только пистолеты и палаши.

3. Пенсильванская и кентуккийская винтовки.

Собственно это одно и то же оружие. Первый нарезной ствол, как считается, был изобретен еще в 1492 году в германских землях (то ли в Лейпциге, то ли в Вене), причем пуля вгонялась в него с помощью молотка.

Имя создателя «Пенсильвании» неизвестно, и даже дата ее рождения варьируется периодом между 1730 и 1735 годами. Правда, известно «место рождения» — городок Ланкастер в штате Пенсильвания.

В Ланкастере проживали переселенцы из числа немецких оружейников, и каждая сделанная ими винтовка, при общности конструкции, представляла собой штучное изделие, подгонявшееся под требуемые заказчику габариты, не говоря уж об инкрустации и прочих «наворотах».

Во время войны с британцами 1812-1814 годов она заслужила себе новое имя — «Кентукки». Так назывался штат, образованный в 1792 году и славившийся своими стрелками-трапперами. Отряд таких охотников отличился 8 января 1815 года во время обороны Нового Орлеана. Британцы тогда потеряли 285 человек убитыми, 1265 ранеными и 484 пленными. Общие потери американцев составили всего 62 человека.

Длина ствола менялась со временем ( точнее с изменением порохов), ранние образцы были длиннее, поздние - короче. Калибр был небольшим — от 9 до 12,7 миллиметра. Шаг нарезов около 51 дюйма (130 см). Нарезы очень мелкие 0,01 дюйма (0,25 мм).

Успех «Пенсильвании» обеспечили используемые в ней круглые пули, весом всего 5-11 граммов и с пороховым зарядом всего 1,5-3 грамма. Пулю не забивали в ствол молотком, а просто заворачивали в пропитанный салом кусок кожи или ткани (пластырь). Нарезы были мелкие и пуля сама не входила в нарезы, в нарезы входил только пластырь, так что для ее проталкивания в ствол не требовалось особых усилий. Возрастала и общая скорость заряжания. То есть это было весьма экомомичное оружие. Это оружие обладает превосходной меткостью на дальности до 200 ярдов (180 м) но её дальнобойность простирается до 600 ярдов (540 м), убойность же при стрельбе по человеку не более 300-400 ярдов (270-360 м, 9-мм - до 100 м). Прицел постоянный на 50 ярдов (45 м), на другие расстояния надо было брать поправку на глаз.

То есть это оружие именно охотничье, более того рассчитано главным образом на пушного зверя. Со временем появился специальный охотничий порох, что позволило укоротить ствол до 30 дюймов (76 см), калибр стал 0,45-0,54 дюйма(11,43-13,7 мм, чаще всего 13,7 мм). Увеличение калибра связано с удешевлением пороха и свинца, а так же с необходимостью иметь универсальное оружие для стрельбы как по мелким, так и по крупным животным. Такие короткие винтовки еще называют винтовкой скалистых гор (Rocky Mountain rifle) или Rocky Mountain Hawken по имени братьев-оружейников Якоба и Сэмюэля Хокен, начавших выпускать эти винтовки в своей оружейной мастерской в Сент-Луисе в 1840 г. Для этих винтовок характерно короткое цевьё, приклад был толще, прочнее, чем у кентуккийских, и большая их часть выпускалась уже с капсюльным замком. Длина ствола 32-36 дюймов(81-91 см, чаще 81 см), общая длина 48-52 дюйма (122-132 см), вес около 10 фунтов (4,5 кг).

Винтовки оснащались простейшим постоянным прицелом. В середине 19 века появились съемные сложные диоптрические и оптические прицелы с установкой на разные дистанции, но распространения он не получили. Более того стекло до 90 гг 19 века было мутноватым для оптических прицелов и не обеспечивала точной стрельбы, поэтому в подавляющем большинстве прицелы тех лет, которые мы принимаем за оптические ( с трубкой длиной во весь ствол) на самом деле являются диоптрическими с закрытой прицельной линией.

Но самое главное - большинство пенсильванских и кентуккийских винтовок, оказывается не были винтовками, они были гладкоствольными ! Понятно, что часть из них была переделана в гладкоствольные в связи с износом мелких нарезов, но значительная доля изначально были гладкоствольными. Причина - очень-очень высокая стоимость нарезного оружия и очень-очень бедные колонисты. Да и производство нарезных стволов было доступно далеко не всем оружейникам, особенно нарезных стволов такого маленького калибра. К тому же до 19 века крупных оружейных предприятий в Новом Свете не было, а кустарное производство не дает больших объемов продукции, повышенный же спрос на оружие ориентировал в первую очередь на упрощение изделий для удовлетворения спроса.

Оружие этого типа производилось до 1886 г.

4. Каноэ ган.

Это наиболее распространенное, но наименее известный тип американского ружья - каноэган. Кремневое (впоследствии капсюльное), короткое, гладкоствольное, легкое, максимально дешевое... Могло еще называться барнган (амбарное ружье) или пониган. Каноэган использовали не только белые, именно эти ружья продавали индейцам, тогда его называли trade (сделка, торговля) gun, что не меняло самого ружья.

Это ружья делились на два основных типа : охотничье и самообороны.

Охотничьи имели ствол длиной около 30 дюймов (76 см) и калибр примерно 0,625 дюйма (16 мм), что соответствует 20 калибру охотничьего оружия. Учитывая, что в лесу видно как правило не далее 50 ярдов (45 м), меткость была вполне удовлетворительная, стрельба же дробью значительно облегчала добычу мелкой дичи. Изначально стреляли пистолетным порохом, поэтому каноэ ганы имели утолщенные стенки стволов, с распространением охотничьего пороха стенки стволов стали тоньше, а ружья легче.

Ружья самообороны имели длину ствола около 20 дюймов ( около 50 см, плюс-минус 10 см). С появлением ударно-капсюльного замка получили большое распространение короткие двустволки. Изначально рассчитаны на усиленный заряд пистолетного пороха.

В Италии и Испании такие ружья применяли пастухи для защиты стад от волков и там эти ружья получили название "лупара" ( от слова "лупо" - волк). С освоением прерий именно это ружье стало наиболее популярным, так как охотиться и воевать стали верхом, конь же позволял быстро сокращать дистанцию, не давал прицельно стрелять из дульнозарядной винтовки.

Охотники на бизонов использовали именно это ружье. Короткий ствол позволял быстро заряжать ружье прямо на скаку. Калибр короткого ружья для самообороны постепенно увеличился с 0,625 дюйма до 0,69 дюйма (17,5 мм), что равнялось калибру военного американского ружья и соответствует 16 калибру охотничьего оружия, а потом и до 0,75 дюйма (19 мм, не исключено, что первые ружья самообороны были обрезами военного английского ружья). Именно этими ружьями а не револьверами были вооружены легендарные ковбои.

К каноэ-ган можно отнести и морской мушкетон.

В Англии и северной Америке мушкетон называется Blunderbuss. Мушкетоны имели калибр в казенной части 0,75-1 дюйм (19-25 мм), раструб в дульной части, ствол бронзовый или железный длиной от 12,5 до 24 дюймов (32-61 см, чаще 40-50 см). Предназначались для стрельбы крупной дробью на короткой дистанции, раструб не столько способствовал разбросу дроби, сколько облегчал заряжание с дула на качающейся палубе. Заряжался усиленным зарядом пистолетного пороха. Из-за сильной отдачи устанавливали на лодках на вертлюге.

Мушкетоны были английского или французского производства, у фермеров САСШ как ручное оружие популярностью не пользовались, а вот в портовых городах был распространен. Но городское население было малочисленным.

5. Население североамерианских колоний и САСШ.

Чтобы представить себе объемы производства военного оружия приведу данные по численности населения в британских североамериканских колониях и САСШ, при этом надо помнить, что до отмены рабства рабы шли в учете не как население, а как имущество:

1700 - около 250 тыс,

1775 - около 2 500 тыс,

1790 — 3 929 214,

1800 — 5 236 631,

1810 — 7 239 881,

1820 — 9 638 453,

1830 — 12 866 020,

1840 — 17 069 453,

1850 — 23 191 876,

1860 — 31 443 321,

1870 — 38 558 371...

В британских колониях Северной Америки все трудоспособные мужчины в возрасте от 16 до 60 лет должны были участвовать в ополчении. В мае 1643 года был создан совместный совет Конфедерации Новой Англии. Подлинная сила конфедерации заключалась в том, что все четыре колонии обещали предоставить солдат для формирования войск, которые будут сражаться где угодно в колониях.

12 августа 1645 года 30% всех ополченцев были превращены в группы быстрого реагирования (минитмены). В мае 1653 года Совет штата Массачусетс заявил, что восьмая часть ополчения должна быть готова к походу в течение одного дня в любую точку колонии, при этом им должны из общественных средств выплачиваться по 1 шиллингу в неделю за время военного похода. В их число входили мужчины как правило до 25 лет(в других источниках до 30).

Примеру Массачусетса последовали и другие колонии. Боевые качества этого ополчения вопреки расхожему мнению были очень низкие. И здесь дело не столько в низкой дисциплине и неумении вести совместные действия в группе, а низкая стрелковая подготовка.

Тут необходимо отметить, что ополчение не было американским изобретением, ополчения существовали если не во всех, то в большинстве европейских государств 17-18 вв в дополнение к регулярной армии. Причем если регулярные армии комплектовались в большинстве стран по добровольному принципу, то ополчение - по принудительному.

В то же время регулярная армия в мирное время была крошечной. К началу войны за независимость (1775 г) в североамериканских колониях несли службу 10 тыс. британских солдат.

14 июня 1775 года Второй Континентальный конгресс (мятежные сепаратисты) постановил образовать регулярную Континентальную армию на базе ополченцев, уже находившихся в районе Бостона. Континентальная армия набиралась из граждан, их служба оплачивалась. На первом этапе сроки службы были короткими, так как Конгресс опасался превращения ополчения в постоянную армию. Начиная с зимы 1776—1777 стандартные сроки были увеличены от 1 до 3 лет. Общая численность Континентальной армии никогда не превышала 27 тыс. человек.

По окончании войны за независимость 3 июня 1784 года Конгресс принял решение о роспуске Континентальной армии и создании Армии САСШ. Небольшие силы были оставлены в Вест-Пойнте и нескольких пограничных аванпостах, основные силы Континентальной армии были распущены.

Переход к армии мирного времени начался в апреле 1783 года по запросу комитета конгресса под председательством Александра Гамильтона. 2 мая главнокомандующий обсудил этот вопрос с высшими офицерами.

По предложению Вашингтона были образованы четыре основных компонента вооружённых сил: небольшая регулярная армия, единообразно обученное и организованное ополчение, система арсеналов и военная академия для обучения артиллеристов и военных инженеров. Он запрашивал четыре полка, каждый на отдельный сектор границы, и один артиллерийский полк.

2 ноября 1783 года Джордж Вашингтон издал Прощальный приказ по армии, опубликованный в газетах Филадельфии. 14 января 1784 года Конгресс ратифицировал Парижский договор от 3 сентября 1783 года, закончив тем самым войну за независимость.

Предложения Джорджа Вашингтона по организации армии мирного времени были отклонены. Умеренные делегаты предложили установить численность армии в 900 человек в составе трёх пехотных батальонов и одного артиллерийского. Однако и это предложение было отклонено из-за разногласий государств (штатов) Нью-Йорк и Массачусетс.

2 июня Конгресс приказал распустить армию в полном составе, за исключением 25 человек в Форт Пит, и 55 в Вест-Пойнте. На следующий день был принят компромисс, определивший численность армии в 700 человек, набираемых в четырёх штатах (Пенсильвания, Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Джерси) на срок службы в 1 год. Конгресс уполномочил военного секретаря организовать 8 пехотных рот и 2 артиллерийских. Таким образом медленно был набран 1-й американский полк, возглавленный ветеранами Войны за независимость и унаследовавший традиции Континентальной армии. Однако неудачные действия ополчения в войне с индейцами вынудили правительство создать Легион Соединенных Штатов.

Легион Соединённых Штатов (англ. Legion of the United States) — части регулярных вооруженных сил США в 1792—1796 гг., сформированные генералом Энтони Уэйном для войны с конфедерацией индейских племен на Северо-западных территориях. Вербовались из добровольцев, срок службы которых составлял 3 года. Общая численность составляла 5120 солдат и офицеров. В состав легиона входило 4 полка, состоявших из двух батальонов тяжелой пехоты, стрелкового батальона легкой пехоты, вооруженной винтовками, чтобы прикрывать тяжелую пехоту, а также эскадрона конных драгун и артиллерийской батареи. В 1796 г Легион переименовали в армию САСШ.

Армия Северных Штатов в первой половине XIX века по численности равнялась всего одной дивизии армии Наполеона (в 1812 году в регулярной армии США состояло только 6744 человека, в 1821 г - 6183 человека). Во время Мексиканской кампании был произведен набор добровольцев, что вызвало временный рост численности до 50 тысяч. Однако в остальное время численность армии была незначительной. В 1860 году в американской армии служили 15304 солдата и 1098 офицера. В основном они были рассеяны по арсеналам в крупных городах и фортам на границе индейских территорий.

6. Армейские ружья.

Регулярная армия САСШ была крошечной, но правительство создавало большие запасы оружия для вооружения ополчения с началом боевых действий. По окончании войны ополченцы обязаны были сдавать выданное им оружие в правительственные арсеналы.

В армии использовались сначала английские ружья "Браун Бесс". В ходе войны за независимость поступило 100 тысяч французских ружей калибром 0,69 дюйма (17,5 мм, во Франции 1 дюйм равен 27 мм, поэтому там этот калибр обозначался как 0,65 дюйма), которые и стали образцом для американского военного ружья обр. 1795 г. Кроме французских мушкетов американские сепаратисты получили 10 тыс. (по другим источникам 12 тыс.) испанских пехотных ружей обр. 1752 г калибром 0,69 дюйма.

Мушкет (пехотное кремневое ружье) Спрингфилд обр. 1795 г.

Вес американского ружья обр. 1795 г - 10 фунтов (4,5 кг),

длина с примкнутым штыком - 76,5 дюйма (1 943 мм),

длина без штыка - 60,0 дюймов (1524 мм),

длина ствола - 45,0 дюймов (1,143 мм),

калибр - 0,69 дюйма (17,5 мм),

пуля круглая калибром 0,65 дюйма ( 16,510 мм).

Штык :

общая длина 550 мм

длина клинка 430 мм

ширина клинка 31 мм

длина трубки 102 мм

внутренний диаметр трубки 23,5 мм.

Выпускался в нескольких незначительно отличающихся модификациях до 1842 г.Всего выпущено 915 тыс. штук.

Это основное оружие в армии САСШ было гладкоствольным и по своим характеристикам не отличалось от ружей европейских государств того периода . Пережив несколько несущественных модификаций, это ружье успело повоевать в руках солдат регулярной армии в гражданскую войну 1861-65 гг по обе стороны конфликта.

В 1842 г на вооружение был принят гладкоствольный мушкет с ударно-капсюльным замком. Это было первое американское ружье, полностью собранное из взаимозаменяемых частей, произведенных машинным способом. Спрингфилдский мушкет образца 1842 года имел ствол калибра .69 (17,5 мм) и длиной 42 дюйма (1 067 мм). Полная длина мушкета составляла 58 дюймов (1 473 мм), начальная скорость пули 470 м/сек а вес 10 фунтов (4,53 килограмм). Выпущено 275 тыс. штук. В 1851 г у части мушкетов в стволах сделали нарезы и стали стрелять конической пулей Минье, но пуля такого калибра оказалась слишком тяжелой, скорость низкая, траектория слишком крутая. Его сменила дульнозарядная винтовка Спрингфилд образца 1855 года калибром 0,58 дюйма под коническую пулю Минье.

Что касается кавалерийского карабина, то первой была модель 1813 г. Она представляла собой укороченный на 10 дюймов пехотное ружье 1795 г (длина ствола 35 дюймов (88,5 см)). Для стрельбы использовался пистолетный патрон, шарообразная пуля (диаметр 16,54 мм, вес 27,19 г), 6,54 г чёрного пороха метательного плюс 0,5 г для воспламенения. Всего выпущено 6 000 шт. В 1818-21 гг была выпущена небольшая партия карабинов со стволом длиной 36 дюймов (91,4 см).

И наконец в 1839 г был принят на вооружение карабин (в документах - мушкетон) калибром 0,69 дюйма (17,5 мм) с длиной ствола 26 дюймов (66 см), общей длиной 41 дюйм (104 см) и весом 7 фунтов 3 унции (3 260 г). Принятие на вооружение этого карабина связано с началом освоения прерий, где кавалерия была самым эффективным родом войск.

В 1847 г приняли на вооружение ударно-капсюльный карабин калибра 0,69 дюйма с длиной ствола 26 дюймов, отличающийся от карабина обр. 1839 г только ударно-капсюльным замком. Изготовлено по заказу армии 10 000 штук.

Карабины носили не на панталере, как в Европе, а в притороченном к седлу чехле, похожем на удлинённую кобуру седельного пистолета. Скоба для подвешивания на панталер могла быть, а могло и не быть. Кроме кавалеристов карабинами вооружали артиллеристов и саперов.

Для стрельбы из гладкоствольных армейских ружей применяли патрон снаряженный круглой пулей и тремя крупными картечинами.

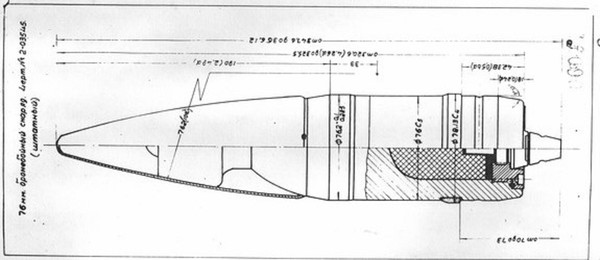

На фото - рентгеновский снимок заряженного ружья того времени. Видно, что кроме пули в стволе три картечины. То есть патрон снаряжался порохом, пулей и тремя картечинами. Картечь могла располагаться сзади пули, как на фото, или спереди. В первом случае картечины имея меньшую инерцию из-за меньшего веса при выстреле зажимали пулю, не давая ей скакать в стволе. Во втором варианте На пулю давило больше пороховых газов, чем на картечь и она давила на картечины вжимаясь между ними.

Это повышало кучность стрельбы пулей из гладкоствольного ружья вдвое, кроме того на дистанции до 100 ярдов (90 м) картечины дополняли пулю. Такие патроны были очень эффективны в карауле и в бою на открытой местности превосходно действовали по пехоте в плотном построении и при отражении кавалерийской атаки.

7. Армейские винтовки.

Успех нарезного оружия в ходе борьбы за независимость подтолкнул американских военных к принятию на вооружение армии винтовок.

Первой было принята на вооружение винтовка обр. 1792 г. Калибр 0,49 дюйма (12,45 мм), длина ствола 42 дюйма ( 1 067 мм). Пуля круглая 0,475 дюйма (12,05 мм) весом 10,5 г . Прицел постоянный на 100 ярдов (90 м). Эффективна на дальности до 150 м. Всего было выпущено 2 000 штук. С принятием на вооружение винтовки обр. 1817 г были распроданы населению.

Следующей была винтовка обр. 1803 г. Калибр 0.54 дюйма (13.716 мм), пуля круглая 0,525 дюйма (13,335 мм) вес 14,25 г. Длина ствола 33 дюйма (838 мм). Масса 9 фунтов (4,082 кг). Прицел постоянный на 100 ярдов (90 м). Эффективна до 200 м. Всего было выпущено 19 746 шт. С принятием на вооружение винтовки обр. 1817 г были распроданы населению.

Винтовка обр. 1814 г уже была похожа не на охотничье, а на военное оружие. 7 нарезов. Калибр 0,54 дюйма (13,7 мм), пуля круглая 0,525 дюйма. Длина оружия 49 дюймов (1 245 мм). Длина ствола 33 дюйма (838 мм). Прицел постоянный на 100 ярдов (90 м). Винтовка снабжена трехганным штыком с трубкой. Всего изготовлено 2 000 винтовок.

Винтовка обр. 1817 г. Калибр 0,54 дюйма (13,7 мм). 7 нарезов. Пуля круглая 0,525 дюйма. Длина ствола 36 дюймов (910 мм). Масса 9,3 фунта (4,2 кг). Прицел постоянный на 100 ярдов (90 м). Эффективна на дальности до 200 м. Винтовка снабжена трехганным штыком с трубкой. Всего выпущено 38 200 шт. Эта винтовка была самой многочисленной в армии САСШ до принятия на вооружение винтовки Спрингфилд обр. 1855 г под пулю Минье.

Винтовка Халла обр. 1819 г была казеннозарядным оружием. Калибр 0,525 дюйма (13,3 мм), пуля круглая калибром 0,525 дюйма (13,3 мм, вес 14,25 г).Заряд пороха 6,48 г (плюс 0,5 г для затравки). Масса винтовки 10.25 фунта (4.6 кг), карабина 8 фунта (3.6 кг). Длина ствола винтовки 32.7 дюйма (830 мм), ствола карабина обр. 1833 г 23 дюйма (584 мм), длина ствола карабина обр. 1843 г 21 дюйм (533 мм). Прицел постоянный на 100 ярдов (90 м). Прицельная планка и мушка смещены влево. Скорострельность 6-8 выстрелов/мин. Эффективна на расстоянии до 200 м. Винтовка снабжена трехганным штыком с трубкой. Всего было изготовлено 23 500 кремневых винтовок, 13 684 кремневых карабинов, 14 000 ударно-капсюльных карабинов обр. 1843. Часть этих винтовок и карабинов было продано частным лицам. Винтовка страдала прорывом пороховых газов в казенной части, опасными для стрелков, поэтому продолжался выпуск дульнозарядного оружия. Из-за прорыва пороховых газов начальная скорость пули было на 25% ниже, чем у дульнозарядного оружия, что снижало дульную энергию почти вдвое. Изготавливались до 1846 г

Ударно-капсюльная винтовка обр. 1841 г. Дульнозарядная. Калибр 0,54 дюйма. Пуля круглая калибром 0,525 дюйма. Прицел постоянный на 100 ярдов (90 м). Масса винтовки 9 фунтов 4 унции (4,2 кг), длина винтовки 48,5 дюймов (1 233 мм), длина ствола 33 дюйма (840 мм). В 1855 г винтовки переделали под калибр 0,58 дюйма (14,7 мм), чтобы можно было стрелять конической пулей Минье от винтовки Спрингфилд обр. 1855 г. С переходом на коническую пулю Минье переделали прицел, теперь он стал рассчитан на три дистанции : постоянный на 100 ярдов (90 м) и два откидных щитка на 300 и 500 ярдов. Всего выпущено 10 100 штук.

С износом нарезов стволы винтовок рассверливали в гладкоствольные калибром 0,69 дюйма (17,5 мм).

8. Пистолет.

Пистолет не был популярен в колониях.Даже револьвер Кольта не сразу получил признание и был запущен в массовое производство только во время гражданской войны 1861-65 гг. В период же войны за независимость пистолет был стандартным оружием кавалерии, но кавалерии было как раз ничтожно мало как в английских войсках, так и в войсках сепаратистов. Причина - ничтожное поголовье лошадей в северо-американских колониях, основным тягловым животным в которых был вол, а также неэффективность кавалерии в лесу.

Более того - армейские пистолеты часто переделывали в каноэ-ган, заменяя ложе.

Пистолеты были английские и французские. Французский пистолет обр. 1733/34 гг имел классическую форму и устройство. Он имел калибр 0,69 дюйма (17,5 мм, под пулю калибром 0,65 дюйма (16,5 мм)), длину ствола 310 мм, общую длину 490 мм, вес 1 400 г.

Английские пистолеты внешне были похожи на французский пистолет обр. 1733/34 гг, отличаясь от него калибром. Английские пистолеты выпускались трех калибров: 0,75 дюйма (19 мм, под пулю 0,71 дюйма (18 мм)), 0,65 дюйма(16,5 мм, под пулю 0,625 дюйма (15,9 мм)), дуэльные и маленькие карманные калибром 0,56 дюйма (14,2 мм, под пулю калибром 0,545 дюйма (13,8 мм)).

Дуэльные и карманные (жилетные) пистолеты были популярны у офицеров. Короткоствольные карманные пистолеты заряжали самым мелкозернистым порохом - минным, которым заряжали мины для подрыва стен, петарды для подрыва ворот и мортирные (и гаубичные) бомбы.

В САСШ выпускали армейский пистолет обр. 1799 г калибром 0,69 дюйма (17,5 мм, под круглую пулю калибром 0,65 дюйма). Он был копией французского пистолета обр. 1777 г. Общая длина 14,5 дюйма (368 мм), длину ствола 8,5 дюйма (215 мм), вес 3 фунта 4 унции (1370 г). Их было выпущено всего 2 000 шт. Выбор модели странный, так как французы прекратили его производство в 1786 г, а с 1793 г вернулись к производству пистолета обр. 1763/66 гг, заменив медные детали железными.

В 1806 году в производство пошел первый массовый армейский пистолет «Харперс Ферри», отличавшийся элегантным видом и хорошим балансом. За основу был взят проверенный временем французский пистолет обр. 1733/34 гг, но в отличии от европейских пистолетов он имел мушку и прорезь, а так же характерная для САСШ форма рукояти.

Калибр 0,69 дюйма (17,5 мм)

Длина ствола 11 дюймов (280 мм)

Общая длина 18 дюймов (460 мм)

Масса 1 400 г

Патрон : шарообразная пуля (диаметр 16,54 мм, вес 27,19 г), 6,54 г чёрного пороха метательного плюс 0,5 г для воспламенения.

Начальная скорость пули, м/с170 м/с

Дульная энергия 400 Дж

С 36 м (40 ярдов) пистолет пробивал кирасу толщиной 3 мм (1,25 дюйма).

Пистолет обр. 1816 г выпускался параллельно с предыдущей моделью. Калибр 0,54 дюйма, ствол гладкий длиной 9 дюймов, общая длина 15,25 дюйма, вес 3 фунта 6 унций. Всего выпущено 18 900 шт.

Кремневый пистолет «Норт» обр. 1836 г оснащен не теряющимся стальным шомполом. Калибр 0,54 дюйма (13,7 мм). Длина общая 14,5 дюйма (36,8 см ), длина ствола 8,5 дюйма (21,6 см), вес 2 фунта 10 унций (1 190 г).

Его в свою очередь сменил ударно-капсюльный гладкоствольный пистолет обр. 1842 г. Характеристики как у предшественника. Выпускался для армии до 1848 г, когда его сменил револьвер "Кольт" обр. 1848 г.

Встречались и французские пистолеты обр. 1763/66 гг со стволом длиной 230 мм, общей длиной 400 мм, калибром 0,69 дюйма (17,5 мм) и весом 1 272 г.

9. Заключение.

В короткой статье невозможно сделать описание всего оружия, применявшегося в северной Америке, но на основе основных образцов можно сделать выводы.

Стрелковое оружие Северной Америки связано с теми условиями, в которых приходилось действовать, а также с требованиями и финансовыми возможностями заказчиков. Жители портовых городов были в подавляющем большинстве безоружными. Фермеры предпочитали короткие, гладкоствольные и соответственно дешевые ружья самообороны - каноэ-ган. Нарезные использовали профессиональные охотники, работавшие на пушные компании, то есть спрос на них и соответственно производство было небольшим.

Нарезные ружья имели маленький калибр и были пристреляны круглой пулькой на дистанцию 50 ярдов (45 м), так как были рассчитаны на охоту на пушного зверя. На средних и уж тем более дальних дистанциях эти винтовки были неэффективны по причине малой мощности. Длину стволов диктовали марки пороха : мушкетный порох требовал длину ствола 110-120 мм, пистолетный 200-230 мм. Лишь распространение к началу 19 века охотничьего пороха позволило начать выпуск ружей с привычным в наше время стволом длиной 700-800 мм. Густой лес и непуганная дичь позволяли охотиться с гладкоствольной коротышкой каноэ-ган. Популярные в Европе у разбойников и охранников крупнокалиберные короткие мушкетоны с раструбом на конце ствола в Америке не получили распространения в связи с большим расходом пороха, свинца, сильной отдачей и низкой меткостью. Пистолеты при стрельбе с вытянутой руки имели плохую меткость, требовали большого расхода пороха на тренировки, поэтому их часто переделывали в карабины, заменяя ложе.

Оружие в каждой американской семье - не более, чем миф. Майкл А. Беллесилес, историк в Университете Эмори, при изучении более тысячи записей о наследстве из приграничных районов Новой Англии и Пенсильвании за 1763-1790 годы, обнаружил, что только у 14 процентов из этих людей было оружие, и более половины из него были непригодны для использования. В колониальный период мушкет - импортный предмет, цена которого - эквивалент двухмесячной платы за квалифицированного ремесленника. Без постоянного ухода его железо заржавело, а кузнецы не имели достаточной квалификации для его ремонта (они подковывали лошадей и делали плуги). Большинство американцев были фермерами, и у них не было времени для охоты, когда домашние животные (куры и свиньи) были легко доступными источниками белка. Вот почему не было больших оружейных мануфактур. Если у большинства людей не было оружия, чем было вооружено ополчения? Их вооружало королевство, оружие для ополчения хранилось на государственных складах. В 1754 году оружия было достаточно, чтобы вооружить шестую часть ополченцев. Его выдавали с началом боевых действий и забирали назад после окончания войны. Майкл А. Беллесилес пишет : «Правительство приняло решение производить денежные награды любому добровольцу, который принес бы свое собственное оружие. Удивительно, но немногие люди были в состоянии воспользоваться этим предложением легких денег. В одной компании из 85 человек только 7 пришли с собственным оружием. Запись указывает, что эта цифра в 8 процентов была довольно типичной для всех колоний ».

Отправка мятежным колонистам в Америке 100 тысяч французских и 10 тыс. испанских ружей (кроме того что было захвачено много английских военных ружей в арсеналах, предназначенных английской короной для вооружения ополченцев на случай войны с индейцами), если учесть, что население североамериканских колоний на начало американской революции составляло примерно 2,5 млн. человек, то есть взрослых мужчин было примерно 400 тыс. человек, часть из которых (лоялисты) поддерживали Британию, а большая часть вообще не хотело воевать, говорит об острейшей нехватке оружия у американцев. Но и этого оружия было недостаточно, поэтому в армию мятежников вернулись пехотные пики длиной 13 футов (3,97 м). Они были выданы американским войскам во время осады Бостона осенью 1775 года и использовались в битве при Белых равнинах в октябре 1776 года. Когда американские войска атаковали Квебек в 1775 году, они задержались, пока не смогли сделать достаточно копий, чтобы вооружить людей, которым не хватило ружей.

На фото : вверху - наконечник офицерского 6,5-футового эспонтона, ниже - два наконечника пехотных 13-футовых пик, в самом низу - наконечник 8-футовой кавалерийской пики.

Война за независимость развеивает второй миф, что американцы были великими стрелками. Как они могли быть снайперами, когда у большинства не было оружия, а у тех, у кого оно было, было мало практики? Боеприпасы были такими дорогими, что «тратить» их на тренировку было расточительством. Даже в ситуации, когда американцы могли стрелять по британским войскам из укрытия или из засады и убегать, избегая рукопашного боя, результаты оказались не такими, как можно было ожидать. В длинный день нерегулярных стычек, последовавших за сражением в Конкорде в 1775 году, 3763 американских бойца смогли поразить только 273 человек, убив 65 из них. Англичане в тот день, не имея укрытия, стреляя залпами, убили 50 американцев.

Что касается армейского оружия, то здесь также играла роль местность. В густых лесах кавалерия и артиллерия часто были бесполезны, пехота не могла сражаться в строю, штыковые атаки срывались в буреломах, действия многочисленных отрядов были невозможны по причине трудностей со снабжением и управлением в бою. Поэтому на первой место вышла прицельная стрельба из ружей. В армии САСШ нарезным оружием была вооружена 1/12 солдат ( для сравнения в это время в русской армии - 1/25). Нарезное армейское оружие не было дальнобойным (в лесу этого не нужно), но на дистанции до 100 ярдов (90 м) позволяло достаточно эффективно вести перестрелку в густых лесах. Невысокая дальнобойность нарезного оружия связана с применением круглой пули. Коническую пулю начали применять в 1850-51 гг, а основной коническая пуля стала в 1855 г.

В 30-е годы 19 века началось освоение прерий. На открытых просторах на первое место выходят артиллерия и кавалерия. Стрелки с нарезным оружием могли эффективно стрелять лишь в зоне поражения пушечной картечи и не могли отбивать стремительные атаки кавалерии, соответственно их численность в армии САСШ сохранялась на уровне 1/12 численности армии, несмотря на большие возможности промышленности. Более того они были сосредоточены в лесах на канадской границе. Кроме того надо учитывать что износ нарезных ружей по причине стирания нарезов в стволах из мягкого железа (а другого просто не было) был в разы выше чем у гладкоствольных. И если гладкоствольные ружья изготовленные во время войны за независимость спокойно дожили сохранив боевые качества до гражданской войны 1861-65 гг, то нарезные стволы возрастом и за 10 лет активной эксплуатации могли придти в плачевное состояние. При износе нарезов их рассверливали в гладкоствольные.

Отдельно следует обратить внимание на казеннозарядные кремневые винтовки Холла. Однако считать их переломным достижением в военном деле нельзя. Прорыв пороховых газов в зазор между стволом и каморой был опасен для стрелка. Из-за прорыва газов начальная скорость пули падала на 25% по сравнению с дульнозарядной винтовкой. Соответственно и дульная энергия падала до 56% от дульной энергии дульнозарядной. Износ также был выше. И только в 1850 г был изготовлен первый удачный казеннозарядный карабин Шарпса, оснащенный надежным обтюратором и стреляющий конической пулей.

"Дробь и пуля" - https://my.mail.ru/communit...

"Артиллерия северо-американских колоний." - https://my.mail.ru/communit...

"Карабин Шарпса." - https://my.mail.ru/communit...

Метки: Военное дело

Пальмовое масло.

Пальмовое масло. Услышав об этом продукте мы понимаем - опасно! Хотя чем и почему объяснить мало кто может. Хотите знать правду?

Чего мы боимся?

Трансжиры

Именно они увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Насыщенные жиры

Те самые, «плохие», которые в большом количестве способствуют развитию атеросклероза.

Температура плавления

У пальмового масла - около 39, температура тела 36,6, но это не значит, что масло «осядет в сосудах», так как переваривание происходит не под действием температуры, а под действием желчи и ферментов. Почему никого не смущает температура плавления говяжьего и молочного жира — более 50 градусов?!

Что содержится в пальмовом масле?

Трансжиров в таком масле нет.

Для сравнения, в сливочном масле, натуральных трансжироов в среднем 5%.

Насыщенных жиров в пальме более 50%. Это плохо.

И снова парадокс, в молочном жире насыщенных жиров 60%, а в кокосовом почти 90%.

Замена молочного жира на пальмовый на самом деле делает продукт здоровее!

Почему тогда все твердят о вреде пальмового масла?

Представьте, что есть 2 продукта, в один добавили пальмовое масло, в другой молочный жир. Пальмовое масло дешевле, а значит, дешевле и продукт. Конечно, вы купите дешевле.

Производитель молочных жиров активно твердит о вреде и смертельной опасности пальмы и вот мы уже отдаём деньги за то, что в 2 раза дороже.

Пальмовое масло не запрещено ни в одной стране мира!

Входит в состав детского питания!

Не опасно для здоровья!

Вывод

Пальмовое масло не самое полезное, выбирайте масла с ненасыщенными жирами: оливковое, льняное, кукурузное, кунжутное!

Но верить в глупые страшилки не нужно! Только вы решаете, избегать пальмового масла или нет.

Источник - https://yandex.ru/health/tu...

***

В СМИ часто орут, что пальмовое масло обладает канцерогенным действием, но его связь с онкологическими заболеваниями не доказана. Метаанализ исследований, вышедший в 2013 году, показал, что статей и экспериментов на эту тему мало, а доказательства противоречивы и строятся на чудовищно достоверном факте "Одна Бабка Сказала".

Но вот это факт верен: Пальмовое масло вредит окружающей среде

Увы, производство пальмового масла связано с серьезной угрозой экологии. Чтобы расширить плантации под масличные пальмы, в Южной Азии уничтожают тропические леса, которые являются домом для исчезающих видов животных, например орангутанов и суматранских тигров.

Люди тоже страдают по вине недобросовестных производителей. В Индонезии, расчищая новые лесные территории, фермеры сожгли деревья и осушили болота на месте торфяников, что в итоге привело к страшнейшим пожарам и бедствиям на островах Суматра, Борнео и Ява.

Источник - https://zen.yandex.ru/media...

***

Пальмовое масло люди едят уже тясячи лет. В Европе и США пальмовое масло в пищу используется с 1918 г, в СССР пальмовое масло стали использовать в пищевой промышленности с 1976 г.

Цена пальмового масла сейчас в Краснодарском крае примерно равна цене подсолнечного.

Ну и наконец : из пальмового масла не делают ни молоко, ни мяса! Это просто - растительное масло!

Метки: История- взгляд реалиста

Саксы, скрамасаксы, лонгсаксы.

Сакс (seax) – нож или однолезвийный меч древних германцев. Под саксом обычно понимают нож. Скрамасакс и лонгсакс – мечи.

Почему однолезвийный клинок, ведь и кельты и римляне пользовались двухлезвийными мечами и кинжалами? Дело в том, что при равной длине с двухлезвийным, однолезвийный клинок будет или легче, или прочнее, или дешевле, или легче-прочнее-дешевле одновременно. Правда в затяжном бою желательно иметь в запасе второе острое лезвие, если первое затупится . Но большие битвы были очень большой редкостью . А мелкие стычки – серой повседневностью. Даже большие войны германцы вели партизанскими методами, превращая их в непрерывную цепь мелких стычек, ловко уклоняясь от больших сражений. Поэтому однолезвийный клинок был практичнее.

Как выглядел сакс? Просторы Интернета просто завалены фотографиями саксов эпохи викингов (рис.1, рис.2).

Рис.1. Реконструкция сакса викингов

Реконструкция скрамасакса викингов

Рис.2. Реконструкция скрамасакса викингов

Глядя на них мы видим хищный клинок и демонстративно демилитаризованную рукоять. Нет перекрестья, не дающего руке соскользнуть на лезвие при сильном уколе, нет навершия, создающего упор при рубке с оттяжкой. Их владельцы старались убедить окружающих, что это не оружие, а инструмент. Дело в том, что по скандинавским законам в мирное время запрещалось ходить с оружием. Разрешалось иметь при себе только хозяйственный нож. Но времена были лихие, а человеческие нравы буйные. Поэтому каждый старался иметь под рукой что-нибудь посерьезнее хозяйственного ножа, но замаскированный под хозяйственный нож.

А как выглядел сакс когда не надо было скрывать его воинственный облик? Самые древние из обнаруженных относятся к IV- III векe до н.э. и походили на поварской нож.(Рис.3)

Рис.3 Германские скрамасаксы III век до н.э. – IV век н.э. Длина общая достигала 70 см, длина клинка - до 57 см.

Однако, это было очень удобное оружие. Был упор для укола. А изогнутая рукоятка не выскальзывала при рубке. В таком виде он просуществовал до IV века н.э. На смену ему пришел сакс, который уже имел рукоять с навершием и перекрестием как у мечей. (Рис.4)

Рис.4 Скрамасакс IV-V век.Длина клинка-69 см,ширина клинка-5,5 см,толщина клинка- 0,44 см, длина рукояти-16 см.Оружие очень удобно для укола, а изгиб лезвия при рубке имеет сабельный эффект.

Рукоять полностью изготавливалась из органических материалов (дерево, кость, рог), и иногда имело полное либо частичное покрытие из бронзы, серебра, золота. (Рис.5, 6, 7).

Рис. 5 Полностью деревянная рукоять меча. Дания. X век.

Рис.6 Золотая оковка перекрестия скрамасакса. Англия. VII век.

Рис. 7. Сакс эпохи Меровингов, 6-7 вв н. э. Длина общая - 54,31 см, ширина по перекрестию - 6,35 см.

Далее о саксах подробнее.

2.Ножи - саксы.

К боевым ножам относят однолезвейное оружие с длиной клинка 10-40 см. Саксы-ножи имели рукоять длиной 12-22 см; клинок длиной 10-40 см, шириной 2,2-5,4см и толщиной 0,3-0,8 см. (Толщина 1/6 -1/7 от ширины). Ножи с длиной клинка от ширины ладони до длины ладони ( 10- 17 см) были универсальными хозяйственно-боевыми. Были еще брайтсаксы. Точно сказать что это такое нельзя, но очевидно так называли самые большие ножи.

Рис. 8. Ножи V-VI вв.

Рис.9. Сакс. Англия VII-VIII века. Сохранилось металлическое перекрестие и оковка навершия.

Рис.10. Англия VI-X века.Линейка сверху дана в дюймах. Короткие ножи – хозяйственные, длинные – боевые. Следует отметить заточенную под очень острый укол остриё клинков, которые в сочетании с большой толщиной ножа не были гибкими. В высокое средневековье такие ножи носили название «панцербрехер» (кольчугопробиватель).

Рис. 11. Голландия VI век. В то время это королевство Австразия. Сохранилось металлическое перекрестие и навершие.

Рис. 12. Ножи Х в. В то время такие ножи изготавливались по всей Западной Европе, а сейчас – по всему миру.

Рис. 13. Франция IX век. Умеют же делать французы изящные вещи!

Рис. 14. Прорисовка самого большого ножа, найденная мною в Интернете. Длина общая 60,5 см, длина рукояти 21,3 см, длина клинка 39,2 см, ширина клинка 5,4см. VII век. Такой нож мог вполне составить конкуренцию мечу.

Рис. 15. Лонгобардский сакс. Италия. 7-8 вв н э.

Рис. 16. Сакс из Лозанны (Швейцария). 6-7 вв.

Далее о мечах.

3.Короткие мечи – скрамасаксы.

К коротким мечам относят оружие с длиной клинка 40-70 см. Короткие саксы-мечи имеют длину рукояти 14-25 см, клинок длиной 40-60 см, шириной 3-6,5 см, толщиной 0,5-0,9 см.

Рис. 17. Меч и скрамасакс из Пуана. Франция V век.Длина клинка скрамасакса- 52 см..

Рис. 17а. Рукоять скрамасакса из Пуана.

Рис. 18. Голландия (Австразия) VI-VII век. Длина общая 58,5 см.

Рис. 19. Франция VII век.

Рис. 20. Голландия (Австразия) VII-VIII век.

Рис. 21. Германия VII век. Общая длина 68 см. Видна легкая вогнутость лезвия, усиливающая рубящий эффект.

Рис. 22. Скрамасакс IX-XI века.

Рис. 23. Англия Х в. Длина клинка - 67 см, ширина клинка - 3,8 см, толщина клинка- 0,8 см, длина рукояти - 15 см, общая длина - 82 см.Очень красив! Ну чем не эльфийский меч ?!

Рис. 24. Скрамасакс из Германии и его реплика. Длина клинка 57 см. Ширина клинка 40 мм, толщина 7 мм.

Далее о длинных мечах…

4.Длинные мечи – лонгсаксы.

К длинным относят мечи, имеющие клинок свыше 70 см. Длинные лонгсаксы имеют рукояти длиной 14-20 см, клинок длиной 70-90 см, шириной 3,6-4,8 см, толщина обуха – 0,6-0,8см. Все лонгсаксы делались из великолепной стали.

Рис. 25. Англия 7-9вв. Линейка слева дана в дюймах.

1,2,3 мечи. 4-великолепный лонгсакс, длина клинка 78 см, общая длина 91 см (вне моего понимания, как каролингский меч мог вытеснить такое оружие!). 5,6 – скрамасаксы с внутренней заточкой (и кто сказал, что европейские рыцари не любили ятаганов?!). 7- боевой нож (просто шедевр! длина клинка - 33,6 см, ширина клинка - 4,4 см).

Рис. 26. Норвегия IX-XII века. Клинки ятаганного типа. Вот они – ятаганы орков. Кстати, орками на Британских островах называли викингов. А вообще, великолепное оружие!

Рис. 27. Скандинавия IX-XI века. Самый длинный имеет следующие размеры: общая длина -107см, длина клинка – 90см.

Рис. 28. Антенный меч. Литва IX-XIII век. Такими однолезвийными мечами воевали литовцы и латыши.

Рис.29. Литва Х век. Сакс имеет длину рукояти 32см, длина клинка 64 см, вес-850 г. Клинок, похоже, был сломан и грубо починен косым срезом.

Рис. 30. Однолезвийный меч. Норвегия 9-10 вв. Длина общая 92 см, длина клинка 76 см, ширина сужающегося к острию клинка 5-4 см.

Рис. 31. Однолезвийный меч из Дублина, 9-10 вв. Длина общая 82 см, длина клинка 66,5 см, ширина клинка 7 см.

Рис. 32. Однолезвийный меч из Дании. Конец 9 в. Утрачено примерно 3 см острия. Длина 94,7(+3) см, длина клинка 78,4(+3) см, точка баланса 16,5 см от перекрестия.

Заключение.

Рис. 33. Франция... подробностей не знаю.

Рис. 34. Наконечники копий, мечи, умбоны щитов и скрамасаксы. Второй слева скрамасакс - двуручный. Эпоха викингов.

Сакс, скрамасакс, лонгсакс исчезают к XII веку. Но исчезло лишь само название. А однолезвийное оружие продолжало существовать уже под другими названиями: фальшион, корд, хиршфангер, хаузвер, бауервер, карделач… палаш, штык-нож. Они служат нам сейчас, и будут служить еще очень долго.

Рис. 35. Фальшион (у второго слева воина) на рельефе 1171 года от Porta Romana в музее Кастелло-Сфронческо, Милан. На фото справа - такой же фальшион, Италия.

Рис. 36. Фальшион. Германия. 13-14 вв.

Рис. 37. Польско-литовский корд. 15 век. Длина общая 58,2 см. Длина клинка 45,9 см. Ширина клинка 3,6 см.

Рис. 38. Фальшион, Англия, вторая половина XV века (точнее датировку дают на 1460-1500 годы). Общая длина оружия 803 мм, длина клинка 680 мм, вес 765 грамм.

Рис. 39. Кавалерийский меч. 16 век.

Рис. 40. Палаш-скьявона. 17 век.

Рис. 41. Палаш. Шотландия. 18 век.

Рис. 42. Абордажная сабля-катлас. Великобритания. 19 в.

Рис. 43. Штык-нож. Германия ХХ век.

SEAX-FOREVER!

Метки: Военное дело

Казачье уставное холодное оружие. Часть 1.

В 18 веке с вооружения казаков постепенно исчезли палицы, чеканы, кистени ... и комплект холодного оружия ограничился пикой и саблей. Были распространены :

татарско-кавказские сабли-чечуги ,

турецкие сабли-килидж ,

ирано-среднеазиатские сабли-шамшир ,

польско-венгерские гусарские сабли.

6 ноября 1796 года вступил на престол Павел I. А 7 ноября 1796 сформирован из казачьего эскадрона гатчинских войск, Донской и Чугуевской придворных казачьих команд, гусарского полка гатчинских войск и лейб-гусарского эскадрона лейб-гвардии Гусарский казачий полк. 14 ноября 1796 полку пожалованы права и преимущества Старой гвардии. 27 января 1798 лейб-гвардии Гусарский казачий полк разделен на лейб-гвардии гусарский и лейб-гвардии казачий полки.

1. Сабля обр. 1798 года.

В 1798 г лейб-казаков вооружили саблей обр. 1798 г. Сабли выпускались разными производителями, поэтому длина, ширина, толщина и изгиб клинка не были одинаковыми. Да и сабли одной партии одного производителя отличались друг от друга, поэтому ниже привожу размеры одного из музейных экспонатов :

- общая длина 1 000 мм ;

- длина клинка 870 мм ;

- ширина клинка 41 мм ;

- кривизна 6,5 см ;

- вес с ножнами 1,7 кг.

После принятия на вооружение лейб-казаков и легкой регулярной кавалерии сабли обр. 1809 года, сабли обр. 1798 г стали продавать казакам.

2. Сабля обр. 1809 года.

В ходе наполеоновских войн в русской армии возросло количество легкой кавалерии. Кроме гусарских полков были сформированы уланские и конно-егерские полки. На вооружение им поступили сабли обр. 1809 года. Полной стандартизации тоже не было достигнута, поэтому привожу размеры одного из музейных экспонатов :

- длина общая 1 030 мм ;

- длина клинка 870 мм ;

- ширина клинка 36 мм

- кривизна 7 см ;

- вес с ножнами 1,9 кг.

С принятием на вооружение сабли обр. 1817 года сабли обр. 1809 года стали продавать казакам.

3. Сабли обр. 1817 года и 1827 года.

Почему я их представляю вместе ? Потому что казакам эти сабли продавали после ремонта, в ходе которого детали одной сабли подгонялись к деталям другой, и определять к какому образцу относятся те или иные "франкенштейны" нет смысла.

Длина общая 990-1 020 мм ;

длина клинка 860-880 мм ;

ширина клинка 28-36 мм ;

кривизна 6,5-7 см ;

вес сабли с ножнами 1,9-2 кг.

Сабля обр. 1817 года весила около 1300 г., но при этом железный эфес к ней весил 479,2 г. А легкокавалерийская сабля обр. 1827 год была полегче - около 1230 г., но при этом клинок, весил около 706 г., а медный эфес к нему - 516 г. Чуть позже вес клинка сабли был увеличен на 96 г., а эфес облегчили на 128 г., признав, что сабля все-таки тяжеловата.

Необходимо отметить, что качество стали сабельных клинков, выпускавшихся тогда в Российской империи было очень низким, разрубить такими саблями человека надвое, как любят писать некоторые авторы, было нельзя. Причем такое положение с качеством холодного оружия было во всех европейских странах (за исключением пожалуй только Великобритании).

Петербургский ополченец Рафаил Зотов в своих воспоминаниях описал, как в бою под Полоцком 6 октября 1812 года его пытались зарубить несколько французских латников: "С первых двух ударов палашами по голове я однако не упал, а невинной своей шпагой оборонялся и помню, что одного ранил по ляжке, а другого ткнул острием в бок; не знаю, кто из них наградил меня за это пистолетным выстрелом, потом другим, но один вскользь попал мне в шею, а другой – в ногу. Тут я упал, и тогда-то удары и ругательства посыпались на меня как дождь. На мне был сюртук, мундир и фуфайка, а сверх всего еще ранец. Все это было изрублено как в шинкованную капусту, и изо всех ударов только два еще по голове были сильны, один в руку самый незначащий, и один с лошади ткнул меня в спину острием палаша. Все прочие удары даже не пробили моей одежды». Когда же Зотова осмотрел лекарь, выяснилось, что опасным для жизни и вовсе был только один удар по голове."

Как результат - казаки сабли не любили, отдавая предпочтение пикам.

Метки: История

L'homme armé - песня времен столетней войны.

Текст состоит из рефрена (L’homme, l’homme, l’homme armé) и куплета (On a fait partout crier), положенных на разную музыку. Содержание текста (сохранилась только одна строфа, написанная на одну рифму) связан со Столетней войной. Наиболее ранние письменные памятники с песней датированы XV веком; но современные учёные убеждены, что её происхождение более раннее. Мелодия сохранилась во многих версиях, из которых наибольшую известность приобрели две: одна «минорная» (в транспонированном дорийском ладу), другая «мажорная» (в миксолидийском ладу).

О чрезвычайности популярности песни свидетельствуют её многочисленные обработки (в том числе, и особенно в церковной музыке) XV—XVII веков. Написание мессы на «L’Homme armé» (используемую в качестве cantus firmus многоголосной композиции) в то время было едва ли не «обязательным» для каждого серьёзного полифониста во Франции, Фландрии, Италии, реже в Испании и Германии. Среди авторов месс на эту песню Гийом Дюфаи, Антуан Бюнуа, Антуан Брюмель, Йоханнес Окегем, Жоскен Депре (две), Пьер де ла Рю (две), Пьер Мутон, Якоб Обрехт, Луазе Компер, Иоанн Тинкторис, Костанцо Феста, Франсиско Герреро (2 редакции, значительно отличающиеся друг от друга музыкально), Кристобаль де Моралес (две), Людвиг Зенфль, Джованни Палестрина (две). Последняя по времени — барочная 12-голосная месса Джакомо Кариссими.

В XX веке тему знаменитой песни спорадически использовали композиторы-авангардисты. В 1999 г. британский (валлийский) композитор Карл Дженкинс использовал тему L’Homme armé (искусно обработанную в стилистике жиги) в своей оратории «Месса мира. Вооруженный человек»

Текст

L’homme, l’homme, l’homme armé,

L’homme armé,

L’homme armé doibt on doubter, doibt on doubter.

On a fait partout crier,

Que chascun se viengne armer

D’un haubregon de fer.

Смысловой перевод :

"Вставайте люди русские (пардон - французские) на смертный бой, на грозный бой ..."

Метки: История

Подарила Мариня девочке жизнь - Леонс Бриедис

ПОДАРИЛА МАРИНЯ ДЕВОЧКЕ ЖИЗНЬ

В начале 70-х годов ХХ века увидела свет песня композитора Раймонда Паулса и поэта Леонса Бриедиса «Подарила Мариня девочке жизнь». Особой популярности тогда она не имела, разве что в Латвии. Первой исполнительницей этой, как и других ранних песен Раймонда Паулса, стала Лариса Мондрус. Песня про Мариню на латышском языке иногда звучала на концертах певицы, но в студии не записывалась и на пластинках не издавалась, так как певица к тому времени была в опале у руководства Минкультуры. А после эмиграции певицы такой вопрос вообще не ставился.

В 1981 году всё тот же «латышский» вариант песни на конкурсе «Микрофон» исполнила латышская эстрадная певица Айя Кукуле, после чего песня приобрела определённую известность в СССР. А затем в 1982 году поэт Андрей Вознесенский написал на эту музыку стихотворение «Миллион алых роз»…

Мара (или Мариня) считалась у ливов и куршей (древних балтских народностей) воплощением женского начала, «богиней - матерью», «владычицей». Она была покровительницей и хозяйкой Риги. В ведении этой богини находились такие аспекты жизни женщины, как продолжение рода, здоровье, счастье и привлекательность. От неё зависел благополучный исход родов, она наделяла новорождённого жизненной энергией и определяла его судьбу.

Если случалась со мной

В детстве любая беда,

Я со слезами скорей

К маме бежала тогда.

Слёзы мои осушить

Мама умела одна –

Песню старинную мне

Пела с улыбкой она:

«Подарила, подарила, подарила Мариня

Девочке, девочке, девочке много дней,

Но забыла, но забыла, но забыла подарить

Капельку, капельку, капельку счастья ей».

Детские годы ушли.

Нет больше мамы со мной.

Что б ни случилось, теперь

Нужно справляться самой.

Если же в сердце тоску

Не удаётся унять,

Я, улыбаясь, пою

Мамину песню опять:

«Подарила, подарила, подарила Мариня

Девочке, девочке, девочке много дней,

Но забыла, но забыла, но забыла подарить

Капельку, капельку, капельку счастья ей».

Жизнь своим ходом идёт.

Что без нужды горевать?

Я хлопочу целый день –

Некогда мне унывать.

Только, бывает, порой

Вздрогну нечаянно я,

Если с улыбкой поёт

В комнате дочка моя:

«Подарила, подарила, подарила Мариня

Девочке, девочке, девочке много дней,

Но забыла, но забыла, но забыла подарить

Капельку, капельку, капельку счастья ей».

Источник - https://stihi.ru/2020/02/05...

Метки: стихи

Как свинец погубил древних римлян

Металлическая посуда в небогатых римских семьях могла быть оловянной и свинцовой. Но второй вариант встречался редко — свинцовые плошки и тарелки тяжелее оловянных. А в прочности они сильно проигрывали медной посуде, ведь свинец мягкий металл. Но при изучении римских захоронений в самом деле находили иногда высокие концентрации свинца в организме. При этом не настолько высокие, чтобы заподозрить применение соединений свинца как яда — до такого древнеримские отравители не додумались, предпочитая яды растительного и животного происхождения. Создавалось впечатление, что в организм римских граждан свинец поступал постепенно и накапливался в нём. Откуда он брался?

В 1965 г. американский социолог С. Гилфиллан опубликовал в медицинском журнале статью «Свинцовое отравление и падение Рима». По мнению этого учёного, римляне не знали об опасности свинца, поэтому широко использовали его в быту. Избыток этого тяжёлого металла в организме вызывает множество весьма неприятных болезней: от анемии и бесплодия до депрессии, сопровождающейся утратой координации движений и амнезией. Гилфиллан считал, что главной бедой Древнего Рима был водопровод, изготовленный из свинцовых труб. А также практика выпаривания сиропа, добавляемого в вино для сладости, в свинцовой посуде. Но со временем выяснилось, что сироп римляне выпаривали не в свинцовых горшках.

То, что древние римляне не знали об опасности свинца, оказалось мифом. К примеру, современник Юлия Цезаря, архитектор и механик Витрувий в одном из своих трактатов писал: «Преимущества водопроводов с глиняными трубами следующие. <…> вода из этих труб гораздо здоровее воды из свинцовых, так как у свинца тот недостаток, что из него образуются свинцовые белила, считающиеся вредными для человеческого тела. А раз то, что из свинца образуется, вредно, несомненно, что и сам он не здоров. Это можно видеть на примере литейщиков свинца, цвет тела у которых чрезвычайно бледен. Ибо когда свинец при литье плавится, то пары его, оседая в частях тела и день ото дня выжигая их, лишают находящуюся в членах кровь её сил. Поэтому, если мы хотим иметь здоровую воду, никоим образом не следует проводить её по свинцовым трубам».

Но ведь римляне и в самом деле применяли свинцовые трубы для акведуков! Да, но выяснилось, что изнутри эти трубы вскоре покрывались толстой коркой карбоната кальция. Содержание свинца в древнеримской водопроводной воде было не выше, чем в современной. Откуда же в таком случае взялся лишний свинец в костях древних римлян? Сейчас считается, что из нескольких разных источников. Например, из тех самых белил, упомянутых Витрувием.

Белую краску на свинцовой основе широко применяли для побелки, в том числе и жилых помещений, вплоть до XX века, римляне тоже её использовали. Но куда опаснее были другие белила — косметические, для лица. Римляне прекрасно знали, что их частое применение портит кожу, но тогдашние модницы и модники (мужчины тоже пользовались этим видом косметики) считали, что красота требует жертв.

Но больше всего свинца в древнеримский организм могло попасть с вином. Торговцы этим напитком уже тогда знали, что ацетат свинца является отличным подсластителем. «Свинцовый сахар» был куда доступнее и дешевле натурального мёда, поэтому он широко применялся в римском виноделии. Разумеется, не в «благородных» сортах вин, где старались сохранить естественный букет напитка, а в дешёвом вине, доступном для кошелька римского плебса. Химики изучили остатки вина в амфорах, найденных внутри древнеримских питейных заведений. Выяснилось, что содержание свинца в таком вине иногда в 1000 раз превышало современные нормы по предельно допустимой концентрации этого металла в пищевых продуктах. Регулярное потребление этих вин, разумеется, никак не могло способствовать здоровью.

(Из инета)

Метки: История - взгляд реалиста

Казачье уставное холодное оружие. Часть 2.

Успешные действия казаков в период наполеоновских войн подтолкнули военное руководство Российской империи к разработке специальных образцов вооружения для казачьих войск. В 1832 году был утвержден образец казачьего ружья. Настала очередь холодного оружия.

1. Шашка казачья нижних чинов образца 1838 года.

Клинок стальной, искривленный, однолезвийный, с одним широким долом. Боевой конец двулезвийный. Встречались также произвольные клинки.

Эфес состоит из одной рукояти. Рукоять деревянная, покрытая кожей, с поперечными желобами. Спинку рукояти покрывает металлическая планка, переходящая в раздвоенную головку. На расширяющейся нижней части рукояти металлическая втулка.

Ножны деревянные, обтянутые кожей. Металлический прибор состоит из устья, двух гаек с кольцами для пасовых ремней портупеи и наконечника. На верхней гайке кольцо находится с внутренней стороны.

Длина общая около 1030 мм;

длина около 875 мм;

ширина клика до 36 мм;

кривизна в среднем 62 мм;

масса шашки 800-920 г;

масса ножен 360-520 г.

В 1838 г. шашка была присвоена нижним чинам всех казачьих частей, за исключением Кавказского и Сибирского казачьих войск. В 1881 г. заменена казачьей шашкой образца 1881 г.

2. Шашка казачья офицерская образца 1838 года.

Клинок стальной, искривленный, однолезвийный, с одним широким долом. Боевой конец двулезвийный. Распространены были также произвольные клинки.

Ножны деревянные, обтянутые кожей или сафьяном. Металлический прибор состоит из устья, двух гаек с кольцами для пасовых ремней портупеи и наконечника. Встречались также ножны с произвольными украшениями.

Длина общая около 960 мм;

длина клинка около 820 мм;

ширина клинка до 35 мм;

кривизна клинка 27-60 мм;

масса шашки 750-800 г;

масса ножен 360-400 г.

Эфес состоит из одной рукояти. Рукоять деревянная, покрытая кожей или сафьяном, с поперечными желобками, по которым обмотана витой проволокой. Головка рукояти металлическая раздвоенная. На расширяющейся нижней части рукояти металлическая втулка. Встречались также эфесы подобного устройства, но с произвольными украшениями.

В 1838 г. шашка была присвоена генералам и офицерам всех казачьих частей, за исключением Кавказского и Сибирского казачьих войск. В 1881 г. замена офицерской казачьей шашкой образца 1881 г.

В период с 1838 по 1881 гг. казаки использовали и другие шашки.

3. Наградная шашка обр. 1838 года(золотое оружие).

Позолоченная офицерская шашка обр. 1838 года. Толщину слоя золота не знаю. На рукоять или на устье ножен мог крепиться орден. Последний раз наградной позолоченной шашкой обр. 1838 г с орденом Красного Знамени на ней 2.04.1929 года был награжден Семён Михайлович Будёный.

4. Пика казачья обр. 1839 года.

При упоминании казаков воображение нам часто рисует бравых наездников в черкесках, с шашками наголо. Бесспорно, шашка, кинжал, винтовка - часть вооружения каждого казака.

Однако одним из главных предметов казачьего боевого вооружения была пика. Не случайно говорили, что «казак с пикой в бою семерых стоит». Именно с этим оружием казаки брали Измаил. Пика - это, прежде всего, оружие конного воина. Оружие первого таранного удара, после которого она либо ломалась, либо отбрасывалась, так как в тесноте схватки удобнее использовать саблю или шашку. Но это правило было верно для всех европейских армий: для гусар, улан, но не для казаков. Владеть пикой учили казака даже раньше, чем холодным оружием, так как не все имели возможность купить хорошую саблю или шашку. Учили казачат тщательно и упорно. Легкая, а следовательно и маневренная пика идеально подходила и как колющее, и как дробящее оружие. Казак в бою не только колол наконечником, но и бил древком пики.

Казачьи пики отличались большим разнообразием. Размеры стального боевого наконечника, длина и диаметр древка казачьих пик были произвольными, они имели только один характерный признак - не было подтока и прожилин у боевого наконечника.

Лишь в 1839 году был принят первый стандарт казачьей пики.

Пика образца 1839 года.

Боевой наконечник стальной, четырехгранный, переходит в коническую трубку, насаженной на деревянное древко. В верхней части древка имеется утолщение, на которое насажен наконечник. Пика без подтоки. На нижнем конце древка имеется ножник - ременная петля для продевания ноги всадника.

Общая длина около 3400 мм, длина наконечника с трубкой около 250 мм, диаметр древка 36 мм, масса 2300 г.

Впрочем, для казаков, это были по большому счету, лишь рекомендуемые параметры пик, и они варьировали по форме наконечника и весу.

Окрашивались древки пик так: В Лейб-Гвардии Казачьем полку, Черноморском и Крымско-Татарском эскадронах - в красный цвет, в Лейб-Гвардии Уральской сотне и Лейб-Гвардии Атаманском полку - в светло-синий цвет. В других казачьих частях по цвету мундиров, в синий или зеленый цвет. В Кавказских казачьих войсках пики на вооружении не состояли.

У пики обр. 1839 года один главный плюс - она максимально дешевая. Особенностью является утолщение древка ниже наконечника. Никакого объяснения практической необходимости этого утолщения в источниках я не нашел. Современные реконструкторы предлагают три версии :

- для использования пики в качестве ударного оружия ;

- для использовании при необходимости наконечников пик в качестве наконечников для рогаток, либо изначальное использовании для пик рогаточных наконечников ;

- утолщение было на древках из ясеня или бука для облегчения древка, сосновое древко имело равную толщину по всей длине.

Однако введение данного образца, коренным образом не изменила ситуации. Казаки продолжали вооружаться и другими пиками. Это объяснялось тем, что вплоть до 1893 года, пики не являлись предметом государственного снабжения. Каждый казак приобретал пику за свой счет.

5. Кинжал нижних чинов Черноморского казачьего войска образца 1840 г.

В 1840 году кинжал принят на вооружение казаков конных и артиллерийских подразделений Черноморского казачьего войска (будущее кубанское войско).

Клинок стальной, прямой, двулезвийный, без долов, ромбического сечения. Фактура стали имеет необычный волокнистый рисунок. На пяте клинка с лицевой стороны имеются проверочные клейма в виде букв - "П" и "Ф". Рукоять изготовлена из белого рога, фигурная, в средней части узкая, слегка загнута к внутренней стороне. Внизу и вверху на рукояти две маленькие металлические пуговки. Ножны деревянные, обтянуты кожей. Железный прибор состоит из устья и наконечника с шариком. К устью припаяна скоба с кольцом для ремешка, на котором кинжал подвешивался к поясному ремню.

Общая длина: 42,5см

Длина клинка: 30,5 см

Правила на прием с заводов кинжалов для Черноморского казачьего войска, и дозволительные отступления в приготовлении их от размеров, определенных на чертеже.

Высочайше утверждены 29 июня 1847 года.

Правила для приема кинжалов.

1. Ежели клинок не чисто выполирован и имеет плену, седину или трещину, то таковый не принимается, малые же на клинке черновинки, как безвредные, приему не препятствуют.

2. Рукоятка должна быть приготовлена из моржовой кости, чисто выполирована, без расколов и больших шрамов; за малыми же шрамами и прожилками, бывающими на кости, а равно также за кривизною, не превышающею 5 линий на всю длину рукояти, браковать их не следует.

3. Ножна должна быть впору, хорошо склеена, из цельной, не пашистой кожи, гайка и наконечник чисто сделаны, без плен, трещин и расколов, и плотно присажены к ножне; за малыми же черновинами на гайке и наконечнике, эти вещи не бракуются.

4. Для испытания прочности кинжального клинка, должно им резать мягкое железо, и если при этой пробе лезвие не будет принимать впечатления или крошиться, то таковый принимается годным.

5. Для испытания упругости клинка, кинжал положить плоскою стороною в станок А, на железную подставку В, высотою в 1/2 дюйма; конец его пропустить в скобу С, и, взяв кинжал за рукоятку, гнуть его до плоскости станка; потом тем же порядком гнуть и другою стороною клинка. Ежели от этой пробы клинок не изломается, а придет в первоначальное положение и не окажется на нем ни плены, ни поперечной трещины, то кинжал признается годным, в противном же случае бракуется.

6. Казачий офицерский кинжал Черноморского казачьего войска обр. 1840 года.

Метки: История

Мы стремимся все больше успеть....

Мы меняем дела на дела.

Погружаясь в забот круговерть,

Мы теряем остатки тепла.

Мы в залог оставляем мечты

И подводим надеждам баланс.

И уродство немой пустоты

Укрывает иллюзий атлас.

Создаем мир ненужных вещей

Из осколков несбывшихся снов

И не ищем забытых ключей

От хранящих мечты сундуков.

А когда-то два белых крыла

Отрывали легко от земли.

И Любовь по соседству жила,

И печали терялись вдали.

Ныне мнимый уют вместо грез.

Вместо крыльев два старых рубца.

И мы больше не верим всерьез

И ушедших не ждем у крыльца.

(Наталья Способина)

Метки: стихи

«Уставные» казачьи винтовки Российской империи.

И лишь при императоре Николае I были разработаны образцы оружия специально для казаков.

1. 7-линейное (17,7 мм) кремневое гладкоствольное казачье ружье обр. 1832 года.

Это ружье представляло собой первый образец форменного казачьего ружья. Гладкоствольное, ударно-кремневое, калибр 7 линий (17,7 мм или 16-й), длина ружья 4 фута (1220 мм), длина ствола 33 дюйма 4 линии (849 мм), вес ружья 6 фунтов 75 золотников (2770 грамм). Пуля круглая, калибр 6,25 линий (15,9 мм), вес пули 5,59 золотников (23,8 грамма). Пороховой заряд 1,5 золотника (6,39 грамма) мушкетного пороха.