Владимир Лазуткин,

03-05-2010 00:10

(ссылка)

помоему до сих пор современно

Федор Алексеевич Кони

Федор Алексеевич Кони Не жди, чтобы цвела страна,

Где царство власти, не рассудка

И где зависит всё от сна

И от сварения желудка!

Где есть закон, чтоб понимать,

Как он изменчив и непрочен;

И где звезд_а_ми лечат знать

От заслужённых ей пощечин!

Где много есть свободных мест

Для угнетенья и позора;

Где вешают на вора крест,

А не на крест вздевают вора!

Где низость доставляет чин,

А чин дает на подлость право:

Кто низко ползал - исполин,

Кто честно жил - упал без славы!

Где надо знать маршировать,

Чтоб выслужиться перед троном;

Где можно родину продать

И ей же вновь служить шпионом!

Где с детства учат фрунтовой,

Из школ поделали казармы;

Где управляет всей страной

Фельдфебель с палкой да жандармы!

Где всё правительство живет

Растленьем нравственным народа;

На откуп пьянство отдает

Для умножения дохода!

Где за словечко - цензоров

Пугают пытками тиранства,

А грабить можно мужиков

И драть - по вольности дворянства!

Где недостатка нет в попах,

А веры не видать от века;

Где бог в одних лишь образах,

Не в убежденьи человека!

Где нет управы для людей;

Где мысль их гонят; изуверство

Где есть закон; для лошадей

Особое есть министерство!

Где все цари едят и пьют

Или в солдатики играют,

Из мертвых мощи создают,

Живых же в землю отправляют!

Где <в прихоть> барства и чинов

Даны на жертву поколенья,

Где для затмения умов

Есть министерство просвещенья.

<1855>

Где царство власти, не рассудка

И где зависит всё от сна

И от сварения желудка!

Где есть закон, чтоб понимать,

Как он изменчив и непрочен;

И где звезд_а_ми лечат знать

От заслужённых ей пощечин!

Где много есть свободных мест

Для угнетенья и позора;

Где вешают на вора крест,

А не на крест вздевают вора!

Где низость доставляет чин,

А чин дает на подлость право:

Кто низко ползал - исполин,

Кто честно жил - упал без славы!

Где надо знать маршировать,

Чтоб выслужиться перед троном;

Где можно родину продать

И ей же вновь служить шпионом!

Где с детства учат фрунтовой,

Из школ поделали казармы;

Где управляет всей страной

Фельдфебель с палкой да жандармы!

Где всё правительство живет

Растленьем нравственным народа;

На откуп пьянство отдает

Для умножения дохода!

Где за словечко - цензоров

Пугают пытками тиранства,

А грабить можно мужиков

И драть - по вольности дворянства!

Где недостатка нет в попах,

А веры не видать от века;

Где бог в одних лишь образах,

Не в убежденьи человека!

Где нет управы для людей;

Где мысль их гонят; изуверство

Где есть закон; для лошадей

Особое есть министерство!

Где все цари едят и пьют

Или в солдатики играют,

Из мертвых мощи создают,

Живых же в землю отправляют!

Где <в прихоть> барства и чинов

Даны на жертву поколенья,

Где для затмения умов

Есть министерство просвещенья.

<1855>

От постиндустриализма к неоиндустриализму

Выход из постиндустриализма к неоиндустриализму III-го тысячелетия на базе идей Щедровицкий Г.П. Ильенков Э.В. Кузнецов П.Г.

Признание предмета философии как метанауки, обладающей собственными социальными и идеологическими функциями, позволит поставить вопрос об исторической оценке философских мыслительных орудий - философских абстракций - как правильных или неправильных. Первые могут быть поняты как исторически детерминированные категории, выбранные теоретиками для решения исторических проблем. В категориях резюмируется весь опыт теоретического и практического освоения мира человеком.

Г.Делла Вольпе фиксировал историческую обусловленность философских категорий и их включенность в социальную практику следующим образом: [ Читать далее... → ]

Признание предмета философии как метанауки, обладающей собственными социальными и идеологическими функциями, позволит поставить вопрос об исторической оценке философских мыслительных орудий - философских абстракций - как правильных или неправильных. Первые могут быть поняты как исторически детерминированные категории, выбранные теоретиками для решения исторических проблем. В категориях резюмируется весь опыт теоретического и практического освоения мира человеком.

Г.Делла Вольпе фиксировал историческую обусловленность философских категорий и их включенность в социальную практику следующим образом: [ Читать далее... → ]

Метки: Неоиндустриализм

Владимир Лазуткин,

07-03-2010 18:06

(ссылка)

Стихи прислал Саша Суворов

Скандалят - с наслаждением,

Злословят - с упоением,

Дерутся - с облегчением:

Уф-ф! - наконец-то можно

Избавиться от лишнего,

Культурного и книжного,

Того, что в нас Всевышнего,

Но с чем прожить - так сложно...

Хвастливые да шумные,

Драчливые, безумные,

Да подло хитроумные...

Кто любит - но не лупит?

О господи! - не веруя,

Вздохну, не лицемеря, я:

Неужто век доверия

И век любви наступит?

25 августа 1993

Злословят - с упоением,

Дерутся - с облегчением:

Уф-ф! - наконец-то можно

Избавиться от лишнего,

Культурного и книжного,

Того, что в нас Всевышнего,

Но с чем прожить - так сложно...

Хвастливые да шумные,

Драчливые, безумные,

Да подло хитроумные...

Кто любит - но не лупит?

О господи! - не веруя,

Вздохну, не лицемеря, я:

Неужто век доверия

И век любви наступит?

25 августа 1993

Владимир Лазуткин,

09-03-2009 00:23

(ссылка)

По страницам "Ильенковских чтений" - 1998 - Побиск

Короткий, к сожалению, ролик с Побиском Георгиевичем Кузнецовым

Владимир Кудрявцев,

19-03-2009 02:49

(ссылка)

Лобастый Гений

Доктор философских наук Геннадий Васильевич Лобастов, профессор кафедры теории и истории психологии Института психологии им. Л.С.Выготского РГГУ отмечает сегодня свой День Рождения. Что не может оставить безучастным, ибо речь идет не только о моем коллеге, но и единомышленнике, сподвижнике, ближайшем друге, которым, к моему счастью, является этот блистательный мыслитель и замечательный человек. Кстати - до сих пор еше не наш сообщник, хотя возглавляет общественную организацию с таким же названием. Непрорядок-с, товарищи!

Дорогой Гена,

Прими самые теплые поздравления с Днем твоего Рождения! Сова Минервы - капризная птица - уживается далеко не с каждым двуногим без перьев. С тобой она не просто ужилась, без тебя она не может. Как и мы, твои друзья, что, кстати, делает нас конгениальными Мудрости.

Пусть же эта ночная покорительница вершин мысли и духовных далей всегда будет для тебя Птицей Счастья, неиссякающим источником вдохновения, полноты каждодневного бытия, приносящего радость, новые силы и уверенность в них. К этому непременно нужно добавить запас здоровья, чтобы смело ступить на тот большой и добрый Путь, который еще впреди и который ждет именно тебя, спобного его осилить.

Анатолий Овсейцев,

21-11-2010 11:29

(ссылка)

ДИАЛЕКТИКА И КУЛЬТУРА МЫШЛЕНИЯ

О рефлекторном и о функциональном мышлениях

Обычно рефлекторное дискретное мышление оперирует категориальными парами: хорошо–плохо, горячо–холодно, личное–общественное, капитализм–коммунизм, потребление–производство, сознание–бытие, добро–зло и т. п. в поисках относительно стационарного равновесия, равновесия, лежащего в «вилке» параметров индивидуальных представлений в диапазоне собственного [ Читать далее... → ]

Обычно рефлекторное дискретное мышление оперирует категориальными парами: хорошо–плохо, горячо–холодно, личное–общественное, капитализм–коммунизм, потребление–производство, сознание–бытие, добро–зло и т. п. в поисках относительно стационарного равновесия, равновесия, лежащего в «вилке» параметров индивидуальных представлений в диапазоне собственного [ Читать далее... → ]

настроение: Сосредоточенное

хочется: Взаимопонимания

Метки: Функциональное мышление

СОЦИАЛЬНАЯ НАУКОЕМКОСТЬ – ФАКТОР САМОРАЗВИТИЯ СОЦИУМА

СОЦИАЛЬНАЯ НАУКОЕМКОСТЬ – ФАКТОР САМОРАЗВИТИЯ СОЦИУМА В ИСТОРИКОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

Функция производства теоретического знания (наука) имеет свой исторически ограниченный этап развития человечества, за пределами которого теоретическое знание не принимает форму особой общественной системы, общественного института, профессиональной области деятельности. Однако наука нашего времени – это феномен со своими характеристиками, которые сложились исторически и выработали особую форму мышления и форму знания о вещах и о человеческом бытии.

В виде мнемо-схемы «историкологики» это можно представить следующим образом [ Читать далее... → ]

Функция производства теоретического знания (наука) имеет свой исторически ограниченный этап развития человечества, за пределами которого теоретическое знание не принимает форму особой общественной системы, общественного института, профессиональной области деятельности. Однако наука нашего времени – это феномен со своими характеристиками, которые сложились исторически и выработали особую форму мышления и форму знания о вещах и о человеческом бытии.

В виде мнемо-схемы «историкологики» это можно представить следующим образом [ Читать далее... → ]

настроение: Творческое

Метки: Антиномия Теория-Практика

Лобастов Г.В. История философии в МИЭТе (Зеленоград) приобретает

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ и СОЦИОЛОГИИ МИЭТа (Зеленоград)

Заведующий кафедрой Философии и социологии МИЭТ:

Доктор философских наук, профессор

Лобастов Геннадий Васильевич.

Тел.: 8 (499) 720-87-18, e-mail: mieephil@rambler.ru,

сайт кафедры: philosophy.develweb.ru

Кафедра была основана в 1969 году в составе физико-технического факультета МИЭТ. В настоящее время кафедра философии и социологии занимается общей и специальной подготовкой студентов, магистрантов и аспирантов института.

Учебный процесс, осуществляемый преподавателями кафедры, нацелен на формирование теоретического мышления и его философской рефлексии, мировоззренческих основ науки и техники, гуманитарного знания, на формирование личностных способностей и социальной ответственности.

Научное и педагогическое становление кафедры связано с именем ее основателя: доктора философских наук, профессора З.М.Оруджева - видного отечественного ученого, [ Читать далее... → ]

Заведующий кафедрой Философии и социологии МИЭТ:

Доктор философских наук, профессор

Лобастов Геннадий Васильевич.

Тел.: 8 (499) 720-87-18, e-mail: mieephil@rambler.ru,

сайт кафедры: philosophy.develweb.ru

Кафедра была основана в 1969 году в составе физико-технического факультета МИЭТ. В настоящее время кафедра философии и социологии занимается общей и специальной подготовкой студентов, магистрантов и аспирантов института.

Учебный процесс, осуществляемый преподавателями кафедры, нацелен на формирование теоретического мышления и его философской рефлексии, мировоззренческих основ науки и техники, гуманитарного знания, на формирование личностных способностей и социальной ответственности.

Научное и педагогическое становление кафедры связано с именем ее основателя: доктора философских наук, профессора З.М.Оруджева - видного отечественного ученого, [ Читать далее... → ]

настроение: Оптимистическое

Владимир Лазуткин,

21-12-2009 22:03

(ссылка)

Публикация в "МК" за 20 ноября 2009 года

НА РАВНЫХ

ПЕСНЯ ИЗ СКЛЕПА

Кто стал музой слепоглухого поэта

Он – самый известный в мире слепоглухой – академик, доктор психологических наук, лауреат многих наград. А еще – педагог, писатель и поэт.

Можно сказать, что он имеет прямое отношение к своему полному тезке – генералиссимусу Суворову. Ведь также каждый день переходит свои Альпы, и по мнению многих, куда более высокие, чем у полководца. А иначе – нельзя, иначе – могильная тишина и жизнь растения.

"МК" решил навестить Александра Васильевича Суворова и узнать, как и ради кого сейчас живет слепоглухой ученый, педагог и поэт?

Я снова чувствую себя студенткой. Сижу на спецкурсе профессора Суворова - единственного слепоглухого, который не только закончил МГУ и защитил диссертации – кандидатскую и докторскую, но еще ведет активную научную и творческую жизнь.

Александр Васильевич сидит перед группой вместе с переводчиком Олегом, которого просто держит за руку. Иногда тот пишет дактилирует в ладонь Александра Васильевича (то есть говорит специальным пальцевым - дактильным – алфавитом)вопросы аудитории. Но в основном парень "работает" камертоном - по малейшим, только одному ему заметным движениям, Суворов чувствует, насколько интересно слушателям то, о чем он говорит.

Первые несколько минут с трудом разбираю слова Александра Васильевича - как все глухие люди, он говорит немного механическим голосом, без интонирования. Речь правильная и чуть-чуть литературная, кажется, так говорили в светских салонах XIX века.

Оглядываюсь на группу: студенты сидят тихо - кто просто слушает, кто что-то записывает в тетрадку. Но вскоре привыкаю к особенностям речи и забываю обо всем на свете - настолько интересна лекция. Говоря о суицидальных комплексах инвалидов, Суворов приводит себя в пример:

- Я живу с суицидальный комплексом тридцать шестой год - это началось в марте 1974. В юности я ужасно тосковал по музыке, по живописи, архитектуре, простому человеческому разговору - тому, чего волею слепой, вернее, слепоглухой судьбы был лишен. Не мог смириться с тем, что оказался словно заживо погребенным в склепе. Безмерное одиночество окружало меня. Тяготила постоянная зависимостьот внешней помощи, вечный страх потерять мать, вообще человека, который за тобой ухаживает. У многих инвалидов-колясочников те же проблемы… А временами наваливается самоедство: может, сам виноват в своих проблемах.

- Что же помогло вам справится с этими тяжелыми мыслями? - сочувственно спрашивает темноволосая девушка с первой парты. Олег быстро водит перебирает пальцами под рукой Суворова.

- Мама. Она - главный человек в моей жизни, и я не мог наплевать ей в душу и уйти раньше ее. Жил только ради нее, - профессор на минутку замолчал, потом с грустью продолжил. - 4 февраля 1997 она ушла. Кажется, я свободен… Но есть еще любовь к себе, к своему творчеству. Понял, пока я жив, - будет жить и моя мама - во мне. Я нашел для себя отдушину, выход: в творчество, в любовь к маме, учителям, друзьям. Я решил, что не могу уйти, пока не написал главную книгу своей жизни… А в 2002 у меня появился Олег, мой названный сын. Ему я посвятил около 70 стихотворений. Теперь я буду жить, пока нужен ему, пока он не станет на ноги.

Мы все заинтересованно уставились на Олега. Худощавый паренек от такого пристального разглядывания немного смутился, но продолжал переводить вопросы студентов.

- Как помочь таким людям, как вы, лучше адаптироваться в нашем обществе? - интересуется девушка с пирсингом.

- Да перестаньте отделять нас! - неожиданно сердится Суворов. - Это искусственное деление людей на здоровых и инвалидов. Конечно, инвалидность надо учитывать, как данность, но главное-то, что мы все из себя представляем, как люди, как личности! Знаете, я как-то переделал крылатые строчки Некрасоватак: "Инвалидом можешь ты не быть, но человеком быть обязан".

Александр Васильевич продолжает лекцию дальше, рассказывая о творческой реабилитации инвалидов. И снова пример из собственной жизни:

- С детства любил фантазировать - только этим и спасался от безмерного одиночества, что стремилось поглотить меня. Даже статью на эту тему написал написал "Большая сказка"… Вообще, книги помогают общаться на равных с выдающимися людьми, такими, как Моцарт, Пушкин, Лермонтов - беседовать, а иногда и спорить с ними. А что такого? - видимо, через руку Олега профессор почувствовал какое-то сомнение, пробежавшее по аудитории. - Они люди, и мы люди.

Суворов помолчал, и вдруг кто-то из студентов попросил: «Сыграйте нам, пожалуйста». Олег дактильно сказалэто профессору. Александр Васильевич улыбнулся, аккуратно достал из футляра губную гармошку и заиграл грустную похоронную мелодию.

- Сегодня 35 лет, как умер мой учитель и друг Александр Иванович Мещяреков, благодаря ему и его коллегам из Академии педагогических наук СССР я и еще трое слепоглухих ребят смогли учиться в МГУ, а не прозябать "полурастениями-полуживотными", какими до этого становились почти все слепоглухие, - объяснил он.

Слушая Александра Васильевича, вспоминаю, что в детстве уже слепому мальчику пророчили славу второго Чайковского, - таким музыкальным ребенком он был. Уже купили баян, на котором Саша только начал учиться играть, как некая женщина - Вечная Тишина запечатала его уши серым воском.

- Я почти не помню никаких зрительных образов, слишком рано (на четвёртом году жизни) потерял зрение, - говорит Суворов. - Зато хорошо помню мелодии, которые слышал в детстве. Слуха я лишился уже в более сознательном возрасте, в девять лет. Чаще всего мимо нашего дома с оркестром несли людей на кладбище, вот я эти мелодии и играю.

***

Вскоре лекция заканчивается, и некоторые девушки подходят попрощаться с Суворовым. По очереди садятся на стул рядом с учителем, и говорят что-то в его большую теплую ладонь. Одна из девушек, Катя, рассказывает мне, что у них был курс дактилологии , поэтому они все могут общаться со слепоглухими. Профессор о чем-то подолгу говорит с каждой, на прощание шутит, просит, чтобы к следующей встрече студенты приготовили вопросы и для него.

- Интересно вам работать со студентами? - спрашиваю у Суворова.

- Очень. Меня интересуют молодые люди. Причем поштучно - их мысли, характеры, судьбы. Регулярно стал преподавать в вузе достаточно давно – с 1996 года, после того, как защитил докторскую диссертацию. До этого и наряду с этим всегда работал с подростками, которых очень люблю.

- В следующем месяце у ваших студентов будет зачет, вы строгий преподаватель? Двойки будете ставить?

- Двойку учитель ставит прежде всего себе. Так что их у меня не будет, - улыбается Суворов. - Я эгоист, мне себя жалко. Ведь пересдача - это трата моего времени, а я его лучше на творчество, на общение с интересными ребятами потрачу.

Олег выходит, чтобы принести Александру Васильевичу воды, и я сама медленно пишу на большой открытой ладони профессора вопрос. "Буквы, пожалуйста, пусть будут побольше", - просит он.

- Вы, академик, лауреат многих наград любите говорить, что главная ваша должность – Детская Вешалка", а в своих стихах называете себя игрушкой детской, обучающей". Часто ли сейчас общаетесь с ребятами? - вывожу на ладони тезки великого полководца огромные печатные буквы.

- К сожалению, из-за проблем со здоровье редко удается выезжать в лагеря, школы, детские дома. Хотя я обожаю общаться с детьми - их искренность, оригинальность мышления, доброта порой поражает. Только тут важно отличать детскость от инфантильности, которой страдают и многие взрослые.

- Свое детство вспоминаете?

- Школу слепых, куда я попал сначала, не люблю вспоминать - я там был изгоем. А по Загорскому детскому дому меня часто охватывает ностальгия. Знаете, кстати, что его новые корпуса были построены и благодаря мне. Я тогда поднял скандал в прессе, что этот уникальный детодомдавно стал тесен, а новые здания никак не строили, заложенный фундамент зарос сорняками - получился один из советских долгостроев. И меня услышали. Наверное, это была последняя крупная всесоюзнаякомсомольская стройка…

- Скучаете по тому времени?

- Кто же не вспоминает то время, когда был моложе и здоровее? - вопросом на вопрос отвечает Суворов, потом становится серьезнее. - Я в свое время принял всю эту коммунистическую идеологию за чистую монету, даже вступил в партию. Правда, думаю, идеи в ее основе лежали действительно высокие, правильные, просто потом это было выхолощено. Потому я сам продолжаю реализовывать эти идеи в своей жизни. Для меня коммунизм - это общество всеобщей талантливости. И я в своей жизни эту идею продолжаю воплощать.

Жизнь Александра Васильевича сложилась так, как она сложилась, только благодаря социальным экспериментам, через которые прошла наша страна. Да, они так или иначе повлияли на всех нас, но… Из-за коллективизации и раскулачивания от крепкой и дружной семьи Суворовых остались только несколько малышей. Троюродныебрат Вася и сестра Маша попали в разные детдома, и долго даже не подозревали о существовании друг друга. Выросли, случайно встретились, полюбили друг друга, женились. И только, когда в семье случилась трагедия: старший сын неожиданно ослеп, а затем и оглох, а младшие сын и дочь родились с психическими заболеваниями, родители выяснили, что они близкие родственники.

- Всем хорошим в жизни, всем, чего добился, я обязан маме, - говорит Александр Васильевич. - Когда я потерял зрение, она, простая женщина, всю жизнь проработавшая на железной дороге, с утроенной энергией принялась меня развивать. Благодаря ее заботам я попал в Загорский детдом, а после она даже поменяла большую квартиру на меньшую, и переехала с двумя младшими детьми поближе ко мне.

О маме профессор может рассказывать бесконечно, о том, как поддерживала она его все годы учебы, как уже из больницы следила за написанием кандидатской сына. Последние годы жизни, когда Мария Тихоновна уже тяжело болела, именно ее слепоглухой сын ухаживал за нею, как за малым ребенком: носил на руках, мыл, кормил.

- Когда действительно любишь, то все, что связано с любимым - свято, - говорит Суворов. - Тогда даже каждодневный уход за человеком приносит радость.

- А другие значимые женщины были в вашей жизни?

- Нет, - с горечью вздыхает Александр Васильевич. - Женщин-друзей - сколько угодно, а так, чтобы разделить судьбу - нет, никогда не было.

***

С бутылкой воды заходит в опустевшую аудиторию Олег, и я пишу на теплой ладони профессора:

- Как появился в вашей жизни Олег?

- Еще в 1992 году узнал от своего друга, замечательного педагога Юрия Устинова, что есть программы усыновления, и признался ему, что давно мечтаю о сыне. Но понимал, что для слепоглухого это нереально. Юрий Михайлович обещал что-нибудь придумать. Потом жизнь надолго нас развела, - слишком далеко мы живем друг от друга. Хорошо, что теперь появилась электронная почта. Когда в 2001 мы списались с ним по интернету, у Юрия Михайловича была группа учеников, которым он и предложил написать мне.

Так у нас завязалась переписка с Олегом, его письма были интереснее всего. Ему тогда было 13 лет. Юрий Михайлович рассказывал о нем, как о хлопотливом таком, заботливом подростке. О том, что он даже по ночам вскакивал, чтобы посмотреть, нет ли писем от меня. Однажды они с учителем были проездом в Москве. Я рвался на вокзал, чтобы встретиться, но из-за проблем со здоровьем не получалось. И вдруг они сами заходят ко мне. Меня поразила ласковость, какая-то повышенная деликатность Олега. Именно он предложил следующим летом поехать мне с ними в горную экологическую экспедицию по прокладыванию троп для спасателей и туристов в Туапсинском районе Краснодарского края.

- Представляете, слепоглухом у, да ещё полупарализованному, с опорными проблемами, ипо горам? – пожимает плечами Александр Васильевич, потом с гордостью продолжает. - Но мне очень хотелось, а Олег так провел меня по маршруту, что никаких травмм не было. Хотя было очень трудно. Но Олег ещё в переписке выкинул "лозунг": "А слабо провести по горам без травм!" И сам же реализовал – мы спустились с гор целыми и невредимыми.Раз только ногу немногоподвернул, но это и в Москве, на ровном месте, случается. Про тот наш поход даже фильм сняли "Ежик -Зоркое сердце". Ёжик - моё лесное имя, а "Зоркое сердце" добавил Устинов за лучшее, чем у других, понимание некоторых психологических проблем. А мы с Олегом подружились еще больше. Уже осенью того года я его впервые в письме назвал "Дорогой сынок, Олежка". Это мамин стереотип обращения. Свои письма ко мне она всегда начинала именно так: "Здравствуй, дорогой сынок Саша". Я тем более позволил себе применить к Олегу этот стереотип, что мама вообще практически всех моложе себя называла - сынок, доча. А сейчас уж иначе его и не воспринимаю.

Спрашиваю у Суворова разрешение на разговор с Олегом.

- Пусть, пусть Олег расскажет вам свою историю, - кивает Александр Васильевич и открывает толстую белую книжку, набранную шрифтом Брайля - петербургский литературно-художественный журнал с современной прозой.

- Олег, вы из детского дома? - не очень тактично поворачиваюсь к парню.

- Нет, у меня есть родители, они живут в Самаре, - спокойно объясняет Олег. - Мама одобряет мою дружбу с Александром Васильевичом. Я познакомил его со своими родными, мама даже приезжала сюда, в Москву.

- Как вы из Самары попали в школу под Туапсе?

- Еще дома, в 10 лет я поступил в школу-лицей социальных спасателей Юрия Михайловича Устинова. Мы помогали сверстникам из неблагополучных семей, беспризорникам. Когда Устинов уехал из Самары в Туапсе, я не захотел расставаться и увязался за ним. Мама одобрила мое решение и отпустила в другой город.

И вот однажды Юрий Михайлович говорит нам: "У меня есть друг, он слеп и глух, но у него нестандартная судьба, интересные мысли. Хотите ему написать?". Я долго колебался, потом все же решился написать. В его ответе я сразу почувствовал что-то родное, мы быстро подружились. Александр Васильевич тогда очень страдал от одиночества, ему не очень уютно жилось с сестрой, которая его не понимала, третировала.

- На каком языке вы общаетесь?

- Дактильной речи Александр Васильевич научил меня за 40 минут. Она состоит из букв, как и обычное письмо. А вот жестовый язык мы не освоили, хотя знаю, что за границей некоторые слепоглухие разговаривают и на этом языке.

Александр Васильевич, который оставил чтение и попросил Олега переводить наш разговор, поясняет:

- В любой стране, и в России тоже, свой жестовый - точнее, знаковый - язык. Просто я, позднооглохший, знаками не владею, используя в общении пальцевый - дактильный - алфавит.

- Разница в возрасте не мешает вашей дружбе?

- Что вы, с Александром Васильевичем всегда интересно! Мы много разговариваем на разные темы, обсуждаем прочитанные книги, посещаем его друзей, он меня культурно просвещает, например, проводит экскурсии по Москве.

- Как?!

- Мы приезжаем в какое-нибудь интересное место - например, в Новодевичий или Донской монастырь, и Александр Васильевич рассказывает то, что читал, что знает об этих местах.

Услышав об экскурсиях добавляет:

- Хорошо знаю эти места еще и потому, что на Новодевичьем кладбище похоронен мой духовный отец, философ Эвальд Васильевич Ильенков, а на Донском - мама и сестра. Я выкупил там рядом с ними ниши и для себя с младшим братом.

- Вы так серьезно разбираетесь в данной теме…

- Я учусь на 4 курсе психолого-педагогического университета, буду социальным педагогом.

- Кстати, Олег является моим официальным опекуном, - вступает в разговор Александр Васильевич. - К сожалению, здоровье держится на сопливом честном слове, - возможности выходить, ездить сейчас меньше, чем раньше.

- Вы даже к этой ситуации подходите с юмором.

- А как иначе? - удивляется Суворов. - Какие бы диагнозы нисвалились, надо реалистично смотреть на жизнь: чего бояться, ведь все там будем. Просто важно те дни, которые отмерены на этом свете, прожить достойно, как Личность, - может быть, это звучит несколько высокопарно, но именно это и помогает мне жить, несмотря ни на что. Точнее, это мой выбор смолоду: жить, ни в коем случае не прозябать.

Светлана ПЛЕШАКОВА.

Владимир Лазуткин,

20-03-2010 19:35

(ссылка)

Внимание! Просьба присылать заявки и тезисы.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

«ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО «ДИАЛЕКТИКА И КУЛЬТУРА»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УКРАИНЫ

«КИЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ХII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ИЛЬЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2010

«НЕТ НИЧЕГО ПРАКТИЧНЕЕ ХОРОШЕЙ ТЕОРИИ»

Приглашаем Вас к участию в ХII Международной научной конференции

ИЛЬЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2010,

которая состоится в г. Киеве

13-14 мая 2010 года

Эвальд Васильевич Ильенков — выдающийся советский философ-марксист, сумевший на высочайшем теоретическом выразить фундаментальные противоречия эпохи. Его работы прочно вошли в сокровищницу мировой философской мысли и знаменуют собой один из самых выдающихся этапов развития диалектической традиции.

Направления работы конференции:

- Философия и культура

- Диалектика идеального

- Об идолах и идеалах

- Диалектика и мировоззрение

- Учитесь мыслить смолоду

- Школа должна учить мыслить

- Проблема человеческих способностей

- Ленинская диалектика и метафизика позитивизма

- Восхождение от абстрактного к конкретному в научно-теоретическом мышлении

- О единстве исторического и логического

- О роли классического наследства в развитии категорий материалистической диалектики

- Гуманизм и наука

- Об эстетической природе фантазии

- К вопросу о противоречии в мышлении

- Адское пламя и огонь мысли: атеистический гуманизм сегодня

- Маркс и западный мир

- Гегель и отчуждение. Проблема отчуждения в философии Э.В. Ильенкова

- Биологическое и социальное в человеке

- Что же такое личность?

Для участия в конференции необходимо до 31 марта 2010 года подать в оргкомитет следующие материалы:

- Заявку на участие

- Материалы доклада

Заявка на участие в конференции оформляется по следующему образцу:

- Фамилия, имя, отчество

- Место работы: организация, подразделение (ВУЗ, факультет, кафедра, отдел и т.п.)

- Должность, ученая степень, научное звание

- Контактный телефон, электронный и почтовый адрес

- Название доклада

- Потребность в поселении

- Потребность в техническом обеспечении

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения текстов, не оформленных надлежащим образом или не соответствующих тематике Ильенковских чтений. Также будут отклонены тезисы, написанные в соавторстве.

За содержание материалов ответственность несут авторы.

Требования к оформлению материалов доклада:

Тезисы доклада: печатаются на листах формата А4 с полями 2 см с каждой стороны. Шрифт Arial, кегль 14, интервал – 1.5. Материалы принимаются исключительно в электронном варианте в формате файлов MS WORD (высылаются на e-mail конференции вложенным файлом). Имя файла должно соответствовать фамилии автора. Объем тезисов должен составлять 2 полных страницы.

Расположение на странице: фамилия, инициалы автора, город должны быть напечатаны в правом верхнем углу курсивом без указания степени и звания; на следующей строке по центру печатается контактный e-mail автора; на следующей строке печатается название статьи посредине строки прописными буквами, полужирный шрифт; со следующей строки печатается текст тезисов.

Ссылки по тексту – в квадратных скобках, с указанием фамилии цитируемого автора, названия труда, года издания труда, номера страницы.

Пример:

Иваненко И.И. (г. Киев)

НЕТ НИЧЕГО ПРАКТИЧНЕЕ ХОРОШЕЙ ТЕОРИИ

Текст тезисов

ВНИМАНИЕ! Оргкомитет способствует поселению участников в том случае, если потребность в поселении была отмечена в заявке (количество суток). Ориентировочная стоимость проживания – 100 грн в сутки. О программе проведения конференции оргкомитет проинформирует дополнительно.

Оргвзнос: размер оргвзноса для участия в конференции составляет 100 грн (без учета стоимости пересылки). Оргвзнос оплачивается после получения приглашения на реквизиты, указанные в нем.

Оргвзнос включает стоимость программных материалов, сборника тезисов конференции и не включает затраты на культурную программу для участников конференции, а также не включает стоимость почтовой пересылки материалов.

Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский.

Место проведения конференции: Украина, г. Киев, НТУУ «КПИ», пр. Победы, 37.

Контактная информация:

- Г. Киев, пр. Победы 37, корпус 7, КАБ. 015

- E-mail: CONF.UA@GMAIL.COM

- Веб: www.ilyenkov.org

- Контактный телефон: 8 063 410 11 70

- Контактное лицо: Деревянко Анна Владимировна

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГКОМИТЕТ.

«Возможна ли нравственность, независимая от религии?»

Конкурс философских сочинений (трактатов)

В конце XIX века профессор Берлинского университета Г. Гижицкий от имени журнала «За этическую культуру» обратился к Льву Николаевичу Толстому с просьбой ответить на вопросы «Что такое религия?» и «Возможна ли нравственность, независимая от религии?». Эти вопросы Толстой нашел очень точными и важными и откликнулся на них трактатом «Религия и нравственность» (1893 г.). Они сохраняют[ Читать далее... → ]

В конце XIX века профессор Берлинского университета Г. Гижицкий от имени журнала «За этическую культуру» обратился к Льву Николаевичу Толстому с просьбой ответить на вопросы «Что такое религия?» и «Возможна ли нравственность, независимая от религии?». Эти вопросы Толстой нашел очень точными и важными и откликнулся на них трактатом «Религия и нравственность» (1893 г.). Они сохраняют[ Читать далее... → ]

настроение: Сосредоточенное

Анатолий Овсейцев,

06-03-2011 20:36

(ссылка)

Международной конференции памяти Э.В. Ильенкова - 2011

Регламент конференции.

Доклады – 20 мин.

Выступления – 10 мин.

10 МАРТА.

10-00. Открытие конференции.

Вступительное слово проректора по науке СГА,

доктора военных наук, профессора Письменского Г.И.

10-15. Доклады.

1. Межуев В. Э. Ильенков и М. Мамардашвили о сознании.

2. Мареев С. О конкретном и абстрактном понимании деятельности.

3. Лобастов Г. Мышление и деятельность.

4. Левант А. Эвальд Ильенков и Вальтер Беньямин о значении материального объекта (Канада)

5. Сорокин А. Идеальное и предметный мир человека.

6. Рыбин В. Победить позитивизм…

7. Титов В.Ф. Г. Плеханов – мыслитель и просветитель.

13.00-14.00. Перерыв на обед.[ Читать далее... → ]

Доклады – 20 мин.

Выступления – 10 мин.

10 МАРТА.

10-00. Открытие конференции.

Вступительное слово проректора по науке СГА,

доктора военных наук, профессора Письменского Г.И.

10-15. Доклады.

1. Межуев В. Э. Ильенков и М. Мамардашвили о сознании.

2. Мареев С. О конкретном и абстрактном понимании деятельности.

3. Лобастов Г. Мышление и деятельность.

4. Левант А. Эвальд Ильенков и Вальтер Беньямин о значении материального объекта (Канада)

5. Сорокин А. Идеальное и предметный мир человека.

6. Рыбин В. Победить позитивизм…

7. Титов В.Ф. Г. Плеханов – мыслитель и просветитель.

13.00-14.00. Перерыв на обед.[ Читать далее... → ]

настроение: Сосредоточенное

Ильенковские чтения в Зеленограде через 10 лет.

«Ильенковские чтения-1999» (Зеленоград – МИДА) – 75 лет Ильенкову Э.В.

Предполагается рассмотреть весь круг вопросов, связанных с творчеством Э.В. Ильенкова:

- диалектика и логика;

- категории мышления;

- проблема идеального;

- история философии;

- философские проблемы истории;

- проблемы этики и эстетики;

- теоретические проблемы психологии и педагогики;

- методология социально-экономического знания

Ильенковские Чтения. Международная научная конференция 18-20 февраля 1999

Москва–Зеленоград: МИДА, 1999 258 kb

www.caute.net.ru

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Ильенковские чтения–2009» (Зеленоград – МИЭТ) – 85 лет Ильенкову Э.В.

13-15 мая 2009 года

Центральная задача конференции состоит в том, чтобы обсудить основные направления развития теоретических идей Э.В.Ильенкова. В качестве таких направлений Программный комитет конференции предлагает следующие:

1. Ильенков и мировая гуманистическая философия

2. Человек в мире технической цивилизации

3. Мировая культура и личность

4. Диалектика: вчера, сегодня, завтра

5. Ильенков и культурно-деятельностная психология

6. Ильенков и современные проблемы общественной жизни

Предполагается рассмотреть весь круг вопросов, связанных с творчеством Э.В. Ильенкова:

- диалектика и логика;

- категории мышления;

- проблема идеального;

- история философии;

- философские проблемы истории;

- проблемы этики и эстетики;

- теоретические проблемы психологии и педагогики;

- методология социально-экономического знания

Ильенковские Чтения. Международная научная конференция 18-20 февраля 1999

Москва–Зеленоград: МИДА, 1999 258 kb

www.caute.net.ru

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Ильенковские чтения–2009» (Зеленоград – МИЭТ) – 85 лет Ильенкову Э.В.

13-15 мая 2009 года

Центральная задача конференции состоит в том, чтобы обсудить основные направления развития теоретических идей Э.В.Ильенкова. В качестве таких направлений Программный комитет конференции предлагает следующие:

1. Ильенков и мировая гуманистическая философия

2. Человек в мире технической цивилизации

3. Мировая культура и личность

4. Диалектика: вчера, сегодня, завтра

5. Ильенков и культурно-деятельностная психология

6. Ильенков и современные проблемы общественной жизни

Анатолий Овсейцев,

13-11-2014 18:00

(ссылка)

О неразвитости современного Коллективного Разума

(На пути к становлению справедливого Коллективного Разума Социума)

Структура социума современного человечества демонстрирует пример связи Коллективный Разум - научно-технический прогресс, в котором производство материальных благ может превышать необходимый уровень жизнеобеспечения социума Земли. Однако уровень Мировоззрения остаётся первобытным: греби под себя, плюй на других.

Мировоззренческий первобытность (атавизм) проецируется на все структуры современного социума, разделяя его на враждующие формирования.

Базисное противоречие связано с тем, что в основе миропонимания лежит не Созидание, а Потребление. В угоду Потребления насилуется Мать-Земля. [ Читать далее... → ] Из её недр извлекаются источники энергии и полезные ископаемые. На их базе создаются технологии, отходы которых и продукты разложения конечных изделий влекут нас к экологическим катастрофам.

Сон Разума социума общества Потребления рождает чудовищные противоречия: между трудом и капиталом, между бедными и богатыми, между этническими, государственными, политическими и религиозными группировками.

Такая ситуация выгодна только паразитам, присваивающим результаты чужого труда. Такая ситуация возможна, если паразиты вошли во власть. Такая власть будет жонглировать реформами, разжигать противоречия, инициировать стихийное сопротивление и бороться с терроризмом. Это мы сегодня как раз и проходим.

Социум ХХ века, национализировав частную собственность, создав Содружество Социалистических Государств, развив научно-технический прогресс, победив капитализм в открытых сражениях, был, в конечном счете, предан своей же партийно- государственной номенклатурой .

Глубинными причинами предательства явились:

- отрицание духовной компоненты Единого Космоса;

- обман по поводу того, что на месте капитализма строится социализм.

Национализировав частную собственность своих стран в государственную собственность, партийно-государственная номенклатура социалистических функционеров взяла распределение прибавочной стоимости в свои руки.

Возникла ситуация, при которой множество капиталистов в стране заменил один. Этим одним стало Государство. По существу многополярный капитализм трансформировался в монополярный.

В условиях монополярного, государственного капитализма, скрывающего свою хищную сущность под словесной чадрой социализма, на первое место выдвигалась система распределения прибавочной стоимости.

Эта система порождала тоталитаризм, грызню последователей, исключительность партийно-государственной номенклатуры, беспаспортное бесправие колхозного крестьянства, убогость властного уровня диктатуры пролетариата, от имени которого совершалось всё.

Грызня в верхних эшелонах власти привела к развалу КПСС и коммунистических партий социалистических государств . За партиями стали разваливаться государства. Кровь вновь окропила народы. Торжествовала Бездуховность. Воцарилась "демократия".

Как бы мы не ругали социализм, но по сравнению с сегодняшней демократией он имеет неоспоримые преимущества: конституционно гарантированные и реально обеспеченные права на труд и отдых, и их своевременную оплату; предоставление бесплатного медицинского обслуживания, образования (включая высшее), жилья и так далее. Произвол с увольнениями блокировался коллективами.

Капиталистические идеи на базе частной собственности теряли свою привлекательность. Это не устраивало ни мировую закулису, ни партийно-государственную коммунистическую номенклатуру. Они понимали: дальнейшая эволюция в этом направлении сметет их с лица Земли, как Земля периодически стряхивает мелкие жизни (Книга Дзиан. Теогенезис).

Горбачёвская перестройка связана, прежде всего, с организацией дефицита, разжиганием межнациональных конфликтов, болтовней о демократии.

Под трескотню о свободе разрушались партийные и государственные структуры; готовилась криминальная контрреволюция против народов стран Социалистического Содружества.

Произошло то, что произошло. Произошло потому, что партийно-государственной "коммунистической " номенклатуре переход от социализма (государственного капитализма) к капитализму был выгоден: каждый номенклатурщик из "слуг народа" становился господином.

Однако, "господа приходят и уходят, а народы остаются". Поэтому народам нельзя забывать ни о Беловежской Пуще, ни о предшествующей ей истории создания Коллективного Разума, носителем которого номенклатура провозглашала советский народ как якобы новую общность людей. Народ поверил. Расслабился. Получил. Однако надо учиться дальше, ибо путь к Коллективному Разуму ещё не пройден.

Стремление к достижению справедливого Коллективного Разума социума пронизывает всю историю человечества. Актуальность этого стремления неугасима.

Пути к формированию божественно - справедливого Коллективного Разума социума на Земле, описывают древнейшие Книги - источник современной литературы религиозных конфессий и язычества.

Поскольку вопрос о связи религиозной и мифологической древнейшей литературы освещен в работе Единый Космос Крикорова В.С. (нашего Зеленоградца), то остановимся на событиях ХХ века.

Эпохальными моментами начала ХХ века были:

- свержение в феврале 1917 года Монархии буржуазией Российской Империи, и запрет временным правительством иммиграции царской семьи;

- создание противоестественной коалиции Ленин - Троцкий , объединившей необъединимое: борьбу пролетариата за свои права и стремление сионизма к мировому господству.

Примечательно то, что и Ленин и Троцкий внедрялись в русскую февральскую буржуазную революцию 1917 года из - за рубежа.

Ленин с группой товарищей прибыл в Россию в опломбированном вагоне из Германии; Троцкий - с двумя сотнями боевиков на двух пароходах из Америки. Мировую закулису, обеспечившую этот приезд, не смущало, что Германия и Америка находились в состоянии войны между собой. Не смущало потому, что ставкой было обеспечение победы сионизма силами пролетариата сначала России, а потом и всего мира.

Оседлав интернациональную борьбу пролетариата, сионизм рассчитывал въехать в мировое господство, как всегда, на чужом горбу.

Для победы на фронтах всегда нужны крепкие тылы.

Формирование таких тылов проводилось за счет еврейского этноса, в котором сионизм находил благоприятную почву.

Координация действий фронта и тыла требовала единоначалия: экономического и политического, то есть государственного. Поэтому закулиса допустила перерастание буржуазной революции в социалистическую и обеспечила ею победу.

В результате частнособственнический капитализм трансформировался в государственный капитализм.

Дело было сделано. Государственно - партийные структуры стали заполнять носители сионизма, то есть еврейский этнос.

Сегодня точно подсчитано и публикуется в открытой печати сколько евреев было во властных, фискальных, карательных структурах советской власти первых лет. Достаточно сказать, что в первом правительстве Ленина из 22 наркомов только Сталин и Протвян были не евреями. Результаты сказались сразу. Ленин со своим марксизмом и пролетарской революцией оказался не вождём, а попутчиком сионисткой компоненты октябрьской революции. Попутчиком, тем не менее, опасным. Поэтому на него было совершено покушение, в результате которого он был выведен из строя.

Человек предполагает - Бог располагает; и сионизм в лице Сталина получил более умного, решительного и коварного врага, уничтожившего и Троцкого, и соратников Ленина.

Пролетарско- коммунистическая компонента в государственно - капиталистическом социализме стала преобладающей. Это тревожило закулису, как тревожил её и германский нацизм, сменивший в сионизме еврея на арийца.

Произошло то, что произошло: прогремела вторая мировая война, Ассамблея ООН приняла Резолюцию, осуждающую расизм, нацизм и сионизм. Результат мы знаем: Израиль воюет с Палестиной, а состав министров в России подобен Ленинскому Совнаркому.

Вместе с тем, деление Российской Империи по национальному признаку и создание Советского Союза (мина замедленного действия) сделали свое дело. Мина взорвалась в Беловежской Пуще в нужный для закулисы момент. Советский Союз рассыпался. Роль мирового жандарма взяла на себя Америка . Но вопреки этому марш-бросок к Коллективному Разуму продолжается .

Связь - Личность в Социуме.

Признаками справедливого Коллективного Разума являются: высочайший уровень духовного развития, научно- технического прогресса Социума и Гармония отношений между Личностью и Социумом.

При всей своей индивидуальности любая Личность связана с Социумом, в котором она живет.

Вместе с тем, не всему социуму сразу пришла мысль применить дубину на охоте. Так сделал индивидуум, а социум перенял. В этом проявилась связь Социума и Личности в социуме .

Усложнение поставленных Жизнью задач требует отношения между Личностью и Социумом подобного отношению между почвой и семенем: соки социума должны питать творчество Личности.

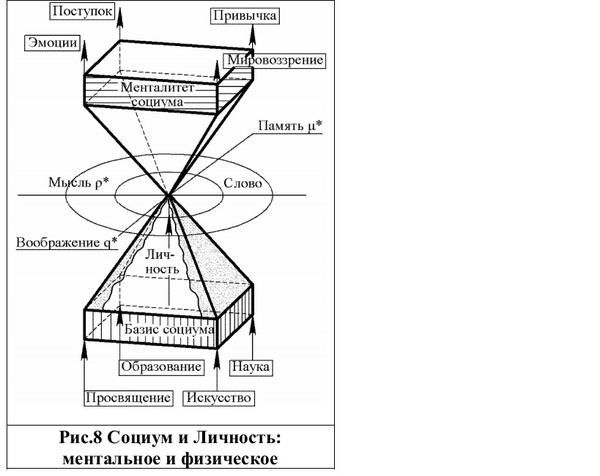

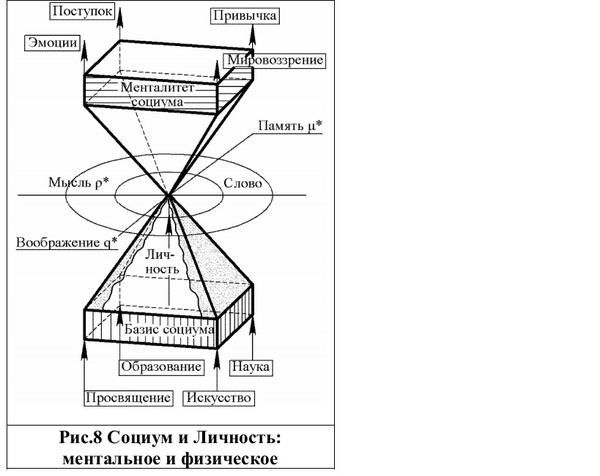

Это значит, что базис социума должен насыщаться теми Знаниями, которые необходимы для формирования полноценной Личности. Например, в области Просвещения, Образования, Искусства, Науки или их комбинаций (рис.1).

В этом случае просвещенная Личность, впитывая Знания Социума, перерабатывает их Мыслью, Памятью, Воображением и возвращает их Социуму словом, музыкой, живописью, изделием и так далее, то есть результатом своего творчества.

Результаты творчества Личности воздействуют как на саму Личность, так и на Социум. "Привыкание" идет по схеме: сначала эмоции, затем поступок, переходящий в привычку, и, наконец, привычка, формирующая мировоззрение (рис.1).

Эволюция мировоззрения приведет к переходу просто от Мыслителя к Человеку Разума и Воли.

Нет выше Религии, чем Истина!

Земля, наша Мать, как яйцеклетка Космоса, извечно рождала живое, вершиной которого был Носитель Разума.

Как любой сгусток энергии, Земля пульсировала, периодически выходя из резонанса сред Земли, и вновь входила в антирезонанс: становилась то планетой, то звездой.

В звездный период живое гибло; в планетарный - сверкало бесконечностью Форм Жизни.

Продолжительность между соседними геокатаклизмами, названную Кальпа, живое расходовало на Эволюцию.

Вершиной Эволюции был Носитель Разума.

Квинтэссенцией Разума было и остается Воображение: Тонкая Энергия вне- Формы - достояние Единого Космоса. Инструмент Космического Созидания.

Цивилизации Носителей Разума, рождённые Землёй, в течение Кальпы достигали разного уровня Знаний и научно- технического прогресса.

Мелкие Жизни Земля стряхивала со Своего Лица, хотя порой они были Атлантами.

Другие (великие) готовились к геокатаклизмам , и расселялись в Космических пространствах.

Предки Великих оставили им свои Знания. Великие оставили нам Свои Знания и Знания отцов Своих. Знания о Космогенезисе, Антропогенезисе, Теогенезисе. Их детальная расшифровка проведена в работах Крикорова В.С.

http://vkrikorov.narod.ru/w...

Том 1.Единый Космос - Введение в теорию.

Том 2. Единый Космос - Введение в Высокую Науку Великой Цивилизации. Космогенезис. Антропогенезис. Теогенезис. Книга Перемен. Книга Мертвых.

Заявки на открытие.

Том 3. Единый Космос - Основы Науки Великой Цивилизации.

Крикоров Вадим Сергеевич (23.02.1933 - 04.01.2008), доктор технических наук, профессор, лауреат Государственных Премий СССР, выпускник инженерного физико-химического факультета Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева, специалист в области атомной энергетики, микроэлектроники, пьезотехники.

Структура социума современного человечества демонстрирует пример связи Коллективный Разум - научно-технический прогресс, в котором производство материальных благ может превышать необходимый уровень жизнеобеспечения социума Земли. Однако уровень Мировоззрения остаётся первобытным: греби под себя, плюй на других.

Мировоззренческий первобытность (атавизм) проецируется на все структуры современного социума, разделяя его на враждующие формирования.

Базисное противоречие связано с тем, что в основе миропонимания лежит не Созидание, а Потребление. В угоду Потребления насилуется Мать-Земля. [ Читать далее... → ] Из её недр извлекаются источники энергии и полезные ископаемые. На их базе создаются технологии, отходы которых и продукты разложения конечных изделий влекут нас к экологическим катастрофам.

Сон Разума социума общества Потребления рождает чудовищные противоречия: между трудом и капиталом, между бедными и богатыми, между этническими, государственными, политическими и религиозными группировками.

Такая ситуация выгодна только паразитам, присваивающим результаты чужого труда. Такая ситуация возможна, если паразиты вошли во власть. Такая власть будет жонглировать реформами, разжигать противоречия, инициировать стихийное сопротивление и бороться с терроризмом. Это мы сегодня как раз и проходим.

Социум ХХ века, национализировав частную собственность, создав Содружество Социалистических Государств, развив научно-технический прогресс, победив капитализм в открытых сражениях, был, в конечном счете, предан своей же партийно- государственной номенклатурой .

Глубинными причинами предательства явились:

- отрицание духовной компоненты Единого Космоса;

- обман по поводу того, что на месте капитализма строится социализм.

Национализировав частную собственность своих стран в государственную собственность, партийно-государственная номенклатура социалистических функционеров взяла распределение прибавочной стоимости в свои руки.

Возникла ситуация, при которой множество капиталистов в стране заменил один. Этим одним стало Государство. По существу многополярный капитализм трансформировался в монополярный.

В условиях монополярного, государственного капитализма, скрывающего свою хищную сущность под словесной чадрой социализма, на первое место выдвигалась система распределения прибавочной стоимости.

Эта система порождала тоталитаризм, грызню последователей, исключительность партийно-государственной номенклатуры, беспаспортное бесправие колхозного крестьянства, убогость властного уровня диктатуры пролетариата, от имени которого совершалось всё.

Грызня в верхних эшелонах власти привела к развалу КПСС и коммунистических партий социалистических государств . За партиями стали разваливаться государства. Кровь вновь окропила народы. Торжествовала Бездуховность. Воцарилась "демократия".

Как бы мы не ругали социализм, но по сравнению с сегодняшней демократией он имеет неоспоримые преимущества: конституционно гарантированные и реально обеспеченные права на труд и отдых, и их своевременную оплату; предоставление бесплатного медицинского обслуживания, образования (включая высшее), жилья и так далее. Произвол с увольнениями блокировался коллективами.

Капиталистические идеи на базе частной собственности теряли свою привлекательность. Это не устраивало ни мировую закулису, ни партийно-государственную коммунистическую номенклатуру. Они понимали: дальнейшая эволюция в этом направлении сметет их с лица Земли, как Земля периодически стряхивает мелкие жизни (Книга Дзиан. Теогенезис).

Горбачёвская перестройка связана, прежде всего, с организацией дефицита, разжиганием межнациональных конфликтов, болтовней о демократии.

Под трескотню о свободе разрушались партийные и государственные структуры; готовилась криминальная контрреволюция против народов стран Социалистического Содружества.

Произошло то, что произошло. Произошло потому, что партийно-государственной "коммунистической " номенклатуре переход от социализма (государственного капитализма) к капитализму был выгоден: каждый номенклатурщик из "слуг народа" становился господином.

Однако, "господа приходят и уходят, а народы остаются". Поэтому народам нельзя забывать ни о Беловежской Пуще, ни о предшествующей ей истории создания Коллективного Разума, носителем которого номенклатура провозглашала советский народ как якобы новую общность людей. Народ поверил. Расслабился. Получил. Однако надо учиться дальше, ибо путь к Коллективному Разуму ещё не пройден.

Стремление к достижению справедливого Коллективного Разума социума пронизывает всю историю человечества. Актуальность этого стремления неугасима.

Пути к формированию божественно - справедливого Коллективного Разума социума на Земле, описывают древнейшие Книги - источник современной литературы религиозных конфессий и язычества.

Поскольку вопрос о связи религиозной и мифологической древнейшей литературы освещен в работе Единый Космос Крикорова В.С. (нашего Зеленоградца), то остановимся на событиях ХХ века.

Эпохальными моментами начала ХХ века были:

- свержение в феврале 1917 года Монархии буржуазией Российской Империи, и запрет временным правительством иммиграции царской семьи;

- создание противоестественной коалиции Ленин - Троцкий , объединившей необъединимое: борьбу пролетариата за свои права и стремление сионизма к мировому господству.

Примечательно то, что и Ленин и Троцкий внедрялись в русскую февральскую буржуазную революцию 1917 года из - за рубежа.

Ленин с группой товарищей прибыл в Россию в опломбированном вагоне из Германии; Троцкий - с двумя сотнями боевиков на двух пароходах из Америки. Мировую закулису, обеспечившую этот приезд, не смущало, что Германия и Америка находились в состоянии войны между собой. Не смущало потому, что ставкой было обеспечение победы сионизма силами пролетариата сначала России, а потом и всего мира.

Оседлав интернациональную борьбу пролетариата, сионизм рассчитывал въехать в мировое господство, как всегда, на чужом горбу.

Для победы на фронтах всегда нужны крепкие тылы.

Формирование таких тылов проводилось за счет еврейского этноса, в котором сионизм находил благоприятную почву.

Координация действий фронта и тыла требовала единоначалия: экономического и политического, то есть государственного. Поэтому закулиса допустила перерастание буржуазной революции в социалистическую и обеспечила ею победу.

В результате частнособственнический капитализм трансформировался в государственный капитализм.

Дело было сделано. Государственно - партийные структуры стали заполнять носители сионизма, то есть еврейский этнос.

Сегодня точно подсчитано и публикуется в открытой печати сколько евреев было во властных, фискальных, карательных структурах советской власти первых лет. Достаточно сказать, что в первом правительстве Ленина из 22 наркомов только Сталин и Протвян были не евреями. Результаты сказались сразу. Ленин со своим марксизмом и пролетарской революцией оказался не вождём, а попутчиком сионисткой компоненты октябрьской революции. Попутчиком, тем не менее, опасным. Поэтому на него было совершено покушение, в результате которого он был выведен из строя.

Человек предполагает - Бог располагает; и сионизм в лице Сталина получил более умного, решительного и коварного врага, уничтожившего и Троцкого, и соратников Ленина.

Пролетарско- коммунистическая компонента в государственно - капиталистическом социализме стала преобладающей. Это тревожило закулису, как тревожил её и германский нацизм, сменивший в сионизме еврея на арийца.

Произошло то, что произошло: прогремела вторая мировая война, Ассамблея ООН приняла Резолюцию, осуждающую расизм, нацизм и сионизм. Результат мы знаем: Израиль воюет с Палестиной, а состав министров в России подобен Ленинскому Совнаркому.

Вместе с тем, деление Российской Империи по национальному признаку и создание Советского Союза (мина замедленного действия) сделали свое дело. Мина взорвалась в Беловежской Пуще в нужный для закулисы момент. Советский Союз рассыпался. Роль мирового жандарма взяла на себя Америка . Но вопреки этому марш-бросок к Коллективному Разуму продолжается .

Связь - Личность в Социуме.

Признаками справедливого Коллективного Разума являются: высочайший уровень духовного развития, научно- технического прогресса Социума и Гармония отношений между Личностью и Социумом.

При всей своей индивидуальности любая Личность связана с Социумом, в котором она живет.

Вместе с тем, не всему социуму сразу пришла мысль применить дубину на охоте. Так сделал индивидуум, а социум перенял. В этом проявилась связь Социума и Личности в социуме .

Усложнение поставленных Жизнью задач требует отношения между Личностью и Социумом подобного отношению между почвой и семенем: соки социума должны питать творчество Личности.

Это значит, что базис социума должен насыщаться теми Знаниями, которые необходимы для формирования полноценной Личности. Например, в области Просвещения, Образования, Искусства, Науки или их комбинаций (рис.1).

В этом случае просвещенная Личность, впитывая Знания Социума, перерабатывает их Мыслью, Памятью, Воображением и возвращает их Социуму словом, музыкой, живописью, изделием и так далее, то есть результатом своего творчества.

Результаты творчества Личности воздействуют как на саму Личность, так и на Социум. "Привыкание" идет по схеме: сначала эмоции, затем поступок, переходящий в привычку, и, наконец, привычка, формирующая мировоззрение (рис.1).

Эволюция мировоззрения приведет к переходу просто от Мыслителя к Человеку Разума и Воли.

Нет выше Религии, чем Истина!

Земля, наша Мать, как яйцеклетка Космоса, извечно рождала живое, вершиной которого был Носитель Разума.

Как любой сгусток энергии, Земля пульсировала, периодически выходя из резонанса сред Земли, и вновь входила в антирезонанс: становилась то планетой, то звездой.

В звездный период живое гибло; в планетарный - сверкало бесконечностью Форм Жизни.

Продолжительность между соседними геокатаклизмами, названную Кальпа, живое расходовало на Эволюцию.

Вершиной Эволюции был Носитель Разума.

Квинтэссенцией Разума было и остается Воображение: Тонкая Энергия вне- Формы - достояние Единого Космоса. Инструмент Космического Созидания.

Цивилизации Носителей Разума, рождённые Землёй, в течение Кальпы достигали разного уровня Знаний и научно- технического прогресса.

Мелкие Жизни Земля стряхивала со Своего Лица, хотя порой они были Атлантами.

Другие (великие) готовились к геокатаклизмам , и расселялись в Космических пространствах.

Предки Великих оставили им свои Знания. Великие оставили нам Свои Знания и Знания отцов Своих. Знания о Космогенезисе, Антропогенезисе, Теогенезисе. Их детальная расшифровка проведена в работах Крикорова В.С.

http://vkrikorov.narod.ru/w...

Том 1.Единый Космос - Введение в теорию.

Том 2. Единый Космос - Введение в Высокую Науку Великой Цивилизации. Космогенезис. Антропогенезис. Теогенезис. Книга Перемен. Книга Мертвых.

Заявки на открытие.

Том 3. Единый Космос - Основы Науки Великой Цивилизации.

Крикоров Вадим Сергеевич (23.02.1933 - 04.01.2008), доктор технических наук, профессор, лауреат Государственных Премий СССР, выпускник инженерного физико-химического факультета Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева, специалист в области атомной энергетики, микроэлектроники, пьезотехники.

настроение: Оптимистическое

слушаю: Последние новости на нашей Планете

Метки: Единый Космос

Владимир Лазуткин,

23-11-2009 16:28

(ссылка)

семинар 26 ноября

26 ноября (четверг) в 18 часов состоится очередной философский семинар «Архива Мих. Лифшица».

Доклад профессора Б. Ф. Славина «Лифшиц и Сталин (проблема тоталитаризма».

Адрес: Метро Студенческая, Можайский переулок, 27 (сто метров от метро по левой стороне красное кирпичное здание школы. Университет российской академии образования, 4-й этаж, ауд. 41.

Секретарь Б. Е. Поплетаев

Доклад профессора Б. Ф. Славина «Лифшиц и Сталин (проблема тоталитаризма».

Адрес: Метро Студенческая, Можайский переулок, 27 (сто метров от метро по левой стороне красное кирпичное здание школы. Университет российской академии образования, 4-й этаж, ауд. 41.

Секретарь Б. Е. Поплетаев

Владимир Лазуткин,

07-02-2010 20:56

(ссылка)

моя диссертация, параграфы 2.1-2.2

Глава вторая. От абстракции ideell и ideale к конкретности идеала

2.1. Идеальное в природе

«Формы и отношения материальных вещей, которые человек берет за основу своей трудовой деятельности, сами по себе не вещество, а некоторые пределы того, что дают нам наши чувственные восприятия в опыте. Но эти пределы реальны, принадлежат объективной реальности… Такими пределами является идеальный газ, идеальный кристалл – реальные абстракции, к которым можно приближаться так же, как приближается к окружности многоугольник с бесконечным числом сторон. Вся структура вселенной… опирается на нормы и образцы, достигнуть которые можно только через бесконечное приближение» [53; 123]. Речь у Лифшица здесь идет о тех самых чистых формах самой действительности, к которым как к некой относительной завершенности и совершенности, как к некой потенциальной целостности, тотальности, стремиться природное бытие в процессе своего становления и развития, причем независимо от стадии этого развития, независимо от того развивается дочеловеческая или человеческая природа.

М. А. Лифшиц считает, что, чем более элементарным является уровень природного бытия, выступающего объектом научного исследования, тем более эти «чистые формы» способны казаться простыми конструкциями нашего интеллекта [53; 123]. Нам представляется, что именно поэтому в физике в условиях оторванности ее от других наук, прежде всего гуманитарных, всего труднее быть диалектиком и, соответственно, последовательным материалистом.

В последнее время большой интерес во всем мире вызывают результаты такого научного направления, как нелинейная динамика, исследующая неравновесные процессы в физических средах, иначе именуемая синергетикой. Было открыто, что процессы в физическом мире имеют тенденцию к самоорганизации. Путем физико-математических исследований удалось выявить наличие в неравновесных процессах относительно устойчивых траекторий формообразования, особых центров притяжения, генезиса некоторой целостности, системы. Такие «центры притяжения» (асимптоты, пределы) получили в синергетике названия «аттракторов», от латинского attrahere и английского attract, что буквально означает привлекать, притягивать.

Можно ли это новое открытие физики осмыслить с философской точки зрения, с точки зрения науки, специально занимающейся логикой мышления, логикой познания и преобразования мира? Безусловно, не только можно, но и необходимо. В том числе и для того, чтобы противостоять вненаучным стремлениям к синтезу очередной общей теории бытия, под предлогом необходимости единой научной картины мира. Такая картина, безусловно, должна быть целью всей совокупности научных исследований, но она не нуждается ни в каких формально абстрактных, беспредметных теориях, в том числе и разного рода общих теориях бытия.

К сожалению, большинство публикуемых в настоящее время работ по философскому осмыслению синергетики в действительности являются работами по синергетическому осмыслению философии, истории, экономики. Нам представляется, что синергетика, как действительная наука, стала очередной жертвой, после кибернетики, тех самых «мародеров науки», которых, по выражению М. А. Лифшица, может привлечь «легкое удовлетворение от всеобщей применимости одной и той же формулы» [47; 201].

Единственное вразумительное объяснение философского смысла синергетики нам удалось обнаружить в статье А. В. Панкратова «Телеологическое понимание синергетики» [92]. На вопрос о том, какая физическая реальность скрывается за синергетикой, автор дает следующий ответ: телеологическое взаимодействие. «Аттрактор в синергетике есть математический образ физически действующей цели. И вообще вся синергетическая картина – описание поведения системы, находящейся в потоке телеологической силы. И то, что дает синергетика, следует понимать как описание этой силы, ее поведения, ее законов и свойств» [92; 50].

Поскольку для нас, в отличие от Панкратова, не безразлично различение материализма и идеализма и поскольку мы не являемся стыдливыми материалистами и не считаем необходимым дополнять научные исследования религиозной верой, мы должны внести в приведенное высказывание следующую поправку. Целоустремленность есть неотъемлемое свойство, атрибут материи, в том числе и материи физической, а аттрактор есть математический образ (математическое фиксирование) целосообразности процессов в физическом мире. В отличие от Панкратова, мы не считаем, что физическая материя находится в некоем потоке телеологической силы, наоборот, мы полагаем, что «целесообразность» имманентна, а не трансцендентна физической материи, как и материи вообще.[1]

Те же выводы можно выразить другими словами: «То, что будущее определяет настоящее, это в синергетике факт… Это действительно факт, он тривиален для биологии. Он непременно присутствует во всех технических задачах. Да и в нашей жизни будущее влияет на настоящее. Но есть ли такое в неживой природе? Синергетика, пользуясь своим математическим аппаратом, утверждает: да» [92; 48]. Здесь мы с А. В. Панкратовым полностью согласны.

Говоря о смысле «странных аттракторов», А. В. Панкратов отмечает, что у системы есть возможность не подчиниться телеологической силе и тогда возникают траектории, ведущие к странным аттракторам, т. е. «система как бы обладает некоторой свободой» [92; 50]. Как представляется нам, аттракторы – действительно «символы свободы». Но свобода эта заключается не в сопротивлении внешней по отношению к системе силе, а в том, что всякая целостность, всякая завершенность, относительна. Целосообразность и, соответственно, целоустремленность не есть нечто застывшее, раз и навсегда заданное, она также развивается, и странные аттракторы в физическом мире играют ключевую роль в снятии заданной целостности.

Что же получается? Физики в рамках собственной науки пришли к пониманию восхождения от абстрактного к конкретному, от частного к общему, понимаемому как конкретность, как целостность. В начале ХХ века Ленин писал: «Современная физика лежит в родах. Она рожает диалектический материализм. Роды болезненны. Кроме живого и жизнеспособного существа, они дают неизбежно некоторые мертвые продукты, кое-какие отбросы, подлежащие отправке в помещение для нечистот» [37; 306]. К таким отбросам относится и «синергетика в широком смысле»[2], претендующая на роль нового общего метода, новой логики и теории познания, вместо якобы устаревшей диалектики.

Всеобщее, понимаемое как конкретное, как целое, как тотальность (у Гегеля), существующее до поры до времени только потенциально, только ideell, первоначально проявляется именно как единичное, а в дочеловеческой природе такое проявление нового всеобщего – всегда случайность, хотя и необходимая, детерминированная, поскольку этой новой формой беременно само содержание природного процесса развития. Применительно к такой случайности М. А. Лифшиц любил повторять слова аббата Галиани о том, что все в мире подтасовано, и слова Бальзака о том, что случай – лучший романист мира; он замечал, что «в самой жизни, как и в искусстве, факты смыкаются не безразлично друг к другу. В их непрерывном потоке возникают замкнутые движения, фабулы» [48; 94-95].

Достаточно развернуто и подробно о взаимосвязи «истины», «идеального» и «развития» у Гегеля пишет А. Г. Новохатько: «Истина – одна. В истории философии мы имеем дело с самой философией, постигающей эту истину посредством мысли. Еще более глубокий взгляд заключается в том, что эта единая истина – источник, отражающийся в законах природы, во всех явлениях жизни и сознания. Ничего более эти законы и явления в себе не несут, ничего более они не «отражают». Поэтому философия (мыслящее познание) есть, по сути дела, постижение того, как эти законы и явления проистекают (дедуцируются) из Истины как ее образы, ее «лики», отображения». В подстрочной ремарке к этому тексту А. Г. Новохатько отмечает: вопрос о природе истины и вопрос о природе идей суть разные формулировки одной и той же проблемы [90; 135].

Раскрывая далее понимание Гегелем данной проблемы, А. Новохатько отмечает: «Существенная характеристика идеи заключается в том, что она развивается, и лишь через развитие постигает себя… суть идеи в том, что она становится тем, что она есть». И здесь важно различать в-себе-бытие и для-себя бытие (potentiaи actus), способность и действительность [90; 135]. Как нам представляется, в самой «способности» (потенциальности) необходимо различить два момента: объективную возможность той или иной всеобщей формы (те самые «объективные пределы» или «чистые формы» самой природы) и условия (пути) ее реализации.

Справедливо отмечая, что, если материя имеет не только актуализированное, но и неактуализированое существование, определяющее возможность ее будущих изменений, то ставится под сомнение сам факт разделения бытия на пассивную материю и активную форму, В. В. Василькова в своей книги по синергетике утверждает, что изменяемость материального бытия заложена в свойстве ее (материи. – В. Л.) потенциальности [7; 149]. Из этого видно, что синергетика при содержательном философском осмыслении позволяет некоторым гуманитариям заново открыть для себя некоторые всеобщие законы развития давно уже известные философской диалектике. Так, Василькова в той же книге утверждает, что «и применительно к обществу работает принцип, высказанный И. Пригожиным: «Мы считаем, что бытие и становление должны рассматриваться не как противоположности, противоречащие друг другу, а как два соотнесенных аспекта реальности». Можно подумать, будто диалектика с самого своего возникновения не рассматривала бытие как становление, бытие в его единстве с небытием – его собственной противоположностью.

Однако применение формальной аналогии ведет к тому, что вместо диалектического различения (distinguo) производится эклектическое смешение специфически, существенно различных процессов развития в дочеловеческой природе и в человеческой истории. Материя, безусловно, имеет не только актуальную, но и потенциальную форму своего существования (ideell). Но любая потенциальная форма может стать актуальной лишь в случае наличия способности к актуализации, ибо одной абстрактной возможности не достаточно. В качестве способа актуализации может выступать либо «счастливый» («подтасованный») случай (один среди множества других – несчастливых), либо субъективная способность. Это принципиально разные, прямо противоположные способы актуализации: метод «тыка», детерминированный рамками ситуации[3], и сознательная деятельность по преобразованию объекта в соответствии с его собственной логикой.

Может возникнуть вопрос, что же страшного в том, что физики, после того как они наконец-таки открыли в своем предмете диалектику, пытаются применить ее и в других областях и в частности к общественному, а тем более к культурно-историческому развитию, диалектика ведь – универсальный метод? Но дело то в том, что окрыли они диалектику своего предмета. Предмет этот – физический мир – самый низкий уровень развития материи, поэтому и понятие развития здесь самое бедное, самое абстрактное[4].

Именно потому, что в физическом мире человек имеет дело с самой бедной диалектикой, ее в нем трудней всего обнаружить. Это, так сказать, – объективная причина. Имеется еще и причина субъективная. Человек познает свой мир лишь постольку, поскольку он стал для него своим, поскольку он прямо или косвенно является предметом его практической деятельности, а самая простая форма человеческой деятельности (также имеющей свою историю) – механическая, то есть форма чисто внешнего силового преобразования предмета. Предмет здесь берется лишь «в форме объекта» «не субъективно», лишь как субстрат, как чисто пассивная природа, внутреннюю форму которой конечно нужно знать, но лишь для того, чтобы с успехом «месить ее как глину». Попробуйте такое проделать с организмом, человеческим индивидом, общественной системой… Но природа в ее физическом аспекте меньше всего сопротивляется такому подходу, поскольку до поры до времени человек имеет дело по преимуществу с такими образованиями физической природы, в которых момент развития снят, погашен. Снят именно потому, что человеческая практика изъяла эти предметы из естественных процессов развития в природе, абстрагировала их от развивающегося целого. Он исчезающе мал и еще и потому, что пространственно-временные параметры развития физического мира до поры до времени несоизмеримы с пространственно-временными параметрами человеческой деятельности. И лишь когда человек начинает иметь дело с космогенезом, с таянием громадных ледников, с молекулярным и атомным миром, с миром элементарных частиц, только тогда он упирается в границы механического подхода к физической материи, которая, как оказывается, тоже имеет свою историю и представляет собой некоторую связную целостность, имеет свое развитие.

Но, если бы мы смогли наглядно представить себе это развитие, впечатление наше было бы несравнимо с эффектами, производимыми американскими фильмами ужасов. Вот это – сущий ад, ибо это – развитие от катастрофы к катастрофе и через катастрофы. Физическая материя развивается только через катастрофы, ее развитие носит буквально катастрофический характер. Легче такой характер развития узреть в органической природе:

«…Над садом

Шел смутный шорох тысячи смертей.

Природа, обернувшаяся адом,

Свои дела вершила без затей.

Жук ел траву, жука клевала птица,

Хорек пил мозг из птичьей головы,

И страхом перекошенные лица

Ночных существ смотрели из травы.

Природы вековечная давильня

Соединяла смерть и бытие

В один клубок, но мысль была бессильна

Соединить два таинства ее»[5].

Конечно, и в развитии физического мира и в развитии мира биологического есть не только катастрофические моменты, в нем есть и моменты расцвета, моменты прекрасного, положительного утверждения истины, но все-таки, по преимуществу истина в них утверждается негативно – через отрицание ложного, их развитие носит всецело стихийный характер. Наоборот, развитие культурно-историческое носит всецело свободный, сознательный характер, культурные формы не могут быть порождены стихийно, ибо они всегда есть позитивный момент истины, если конечно их не пытаются умертвить, но тогда они перестают по истине быть культурными формами.

Необходимо заметить, что культурно-исторический процесс нельзя непосредственно отождествлять с процессом общественно-историческим. Первый есть истина последнего, но последний вовсе не имеет изначально истинной формы, она лишь становится в нем, и чем менее зрелым является общественно-исторический процесс, тем сильнее в нем момент стихийности, тем более стихийный характер он носит, тем менее совпадают «изменение обстоятельств и человеческая деятельность». Культурно-исторический процесс – это процесс осмысленного действия, действия со знанием дела, процесс человеческого творчества. У этого процесса самая богатая, самая конкретная, самая всеобщая, самая универсальная диалектика и подходить к нему «синергетически», т. е. с точки зрения самой бедной и абстрактной диалектики, крайне опасно. Это значит выдавать ложь человеческой истории за ее истину – диалектику свободной, сознательной и творческой деятельности за диалектику абсолютной необходимости и игры случая – за диалектику абсолютной несвободы.

Рассмотрим теперь специфику процессов развития в живой природе. То, что в эволюции живой природы происходит ее восхождение на более высокий уровень развития, воплощающийся в более совершенных формах жизни, это абсолютно верно. Активную роль в этом процессе стихийного развития играют проявления чистых форм самой биологической природы, но проявляются они по преимуществу через свою собственную противоположность: «Лев хочет мяса, такова его природа. Но в этой потребности он, сам того не зная, предвосхищает Ideell экологическое равновесие саванны... Так в аппетите хищника более определенно выступает «всеобщее», чем в идиллическом благополучии стада антилоп. Но это, – отмечает Лифшиц, – не устраняет разницу между этой бойней природы и полнотой развития жизни, преобладанием положительных начал, которые на этой ступени существуют только в реальной абстракции (только как относительный предел развития, как объективная потенция. – В. Л.)...» [53,132].

Э. В. Ильенков писал свою «Диалектику идеального» в рамках полемики с Д. И. Дубровским и И. С. Нарским, поэтому и речь в ней идет по преимуществу об идеальных образах, идеальных значениях и смыслах, об идеальности деятельных способностей человека, в отличие от психических образов, значений и деятельных способностей животных. Поэтому он и не акцентирует специально внимание на том, что в основе всех выше перечисленных форм идеальности лежат чистые формы самой реальной действительности, ее объективные пределы. Для него здесь важно подчеркнуть, что эти формы – «чистые формы внешнего (вне индивидуального тела существующего) мира, которые он (родившийся человек. – В. Л.) только еще должен превратить в формы своей индивидуальной жизнедеятельности, в схемы и способы своей жизнедеятельности, чтобы стать человеком» [22; 263].