Н. Верник "Защита Египта от Хаоса: Рамсес III и его сражения"

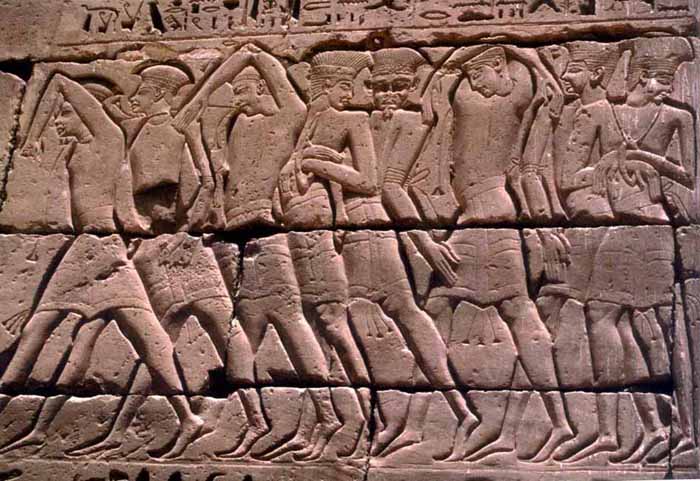

Пленники, после успешной военной кампании против морских народов.

Сцена на стене Мединет-Абу - заупокойного храма Рамсеса III.

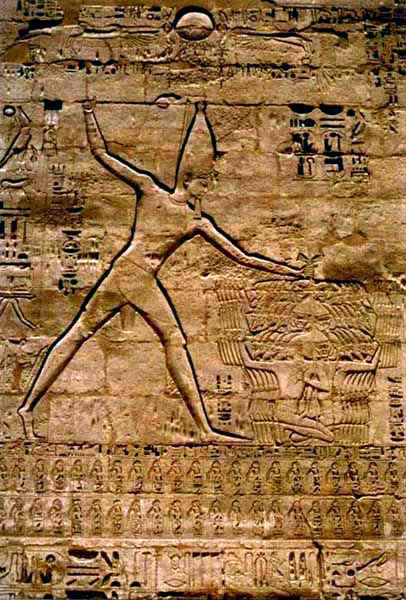

Рамсес воин. Сцена первого пилона храма - фараон, прогоняющий врагов Египта.

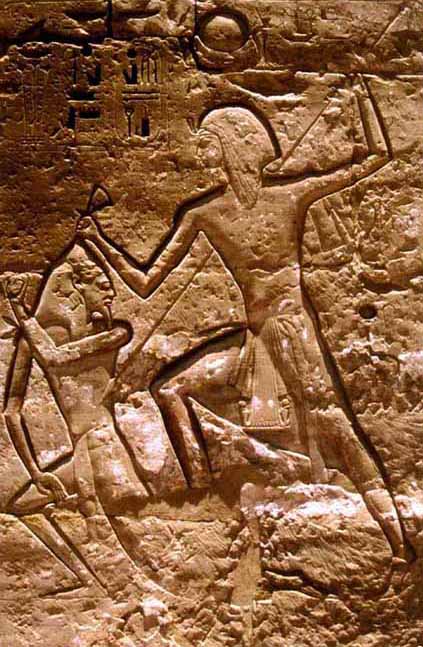

Писец с отрубленными у врагов руками (по египетским обычаям у убитых врагов отрубали руку, чтобы враги не могли навредить живым после своей смерти).

На восьмом году (1178 до н.э.) правления Рамсеса III группа соседних народов угрожала землям Египта в Ливане (Территория современной Сирии и Израиля). Письменный учет этого столкновения находится на внешней стене второго пилона храма, и это - самая длинная известная иероглифическая надпись. Сцены представлены на внешней стороне северной стены. Если и было что-то способное увековечить Рамсеса III, то именно эта война, определившая его роль в истории. События описаны подробно, что проливает на них некоторый свет на фоне истории:

Рамсес III и побежденный ливиец. Сцена на южной стене Храма.

"И вот, северные страны, которые на своих островах, трепещут... они затаились на своих островах. В один момент поражены и рассеяны в сражении страны хеттов, Кеде (Киликия), Кархемиш, Сицилия и Кипр, но все прекратилось в одночасье [вторжение уничтожило эти страны]. Лагерь был разбит в Аноре (южная Сирия): они истребили его людей, а его земля была подобно той, которая никогда не существовала [как если бы она никогда не существовала].... В их союз входили пелсеты (филистимляне), чекеры, секлеши, денены (данайцы) и уашаши. Они наложили свои руки на страны [очень] по всей Земле, их сердца были уверены и полагали, [говоря]: «Наши планы преуспеют».

Согласно этой надписи, мы можем утверждать, что "морские народы", как они называются в современной литературе, являлись союзом групп народов Восточного Средиземноморья. Однако B. Сифола, в своем исследовании настаивает, что тогда еще не существовало подобной объединенной политической единицы. Однако аргументы на стороне версии политического единства морских народов, фактически они пытались захватить Сирию-Палестину. Падение Империи Хеттов приписано их перемещению в Малую Азию. События этой военной кампании разбиты на семь эпизодов на северной стене в Мединет-Абу. Первая сцена, направо от последней сцены, изображающей Первую Ливийскую Войну, представляет Рамсеса III, наблюдающего за раздачей оружия солдатам. Следующая сцена отражает подробности представленные в предыдущей сцене. Стратегия Рамсеса III имела два момента: собираясь напасть на морские народы в Сирии-Палестине (обозначенной в текстах топонимом Джахи), он приказал, чтобы египетские суда защищали Дельту. «Я установил свое пограничное укрепление в Джахи (район Финикии), оно было поставлено еще до того, как устья Нила с военными судами, галерами и баржами я сделал подобными мощной стене»

Битва против морских народов. Рамсес стреляет во вражеских лучников

Рамсес III, охотящийся на быка. Сцена представлена на тыльной стороне первого пилона храма.

Военно-морское сражение представлено в следующей сцене. Возможно оно проходило в одном из устьев дельты на восточной стороне. Рамсес III снова представлен центральной фигурой, но вдали от своей колесницы. Он стоит на телах побежденных противников, снова укрепляя символический жест господства. Налево - египетский военно-морской флот с вооруженными воинами против кораблей морских народов. Морские народы показаны только с мечами в руках - несколько несоответствующее оружие в военно-морском сражении. Интересно, что морские народы имеют три судна с людьми, носящими перья или шлемы из тростника, и два судна с людьми, которые носят рогатые шлемы. Возможно - это попытка художника показать, что нападающие были составлены из двух групп. Внизу этой сцены египетские войны уводят пленников. Рамсес III сообщает нам:

«А тех, которые вторглись с моря встретило в устьях Нила страшное пламя [царского гнева]: ограда из копий окружила их на побережье, их вытащили из воды, окружили и распростерли на берегу, убили и превратили в груду трупов».

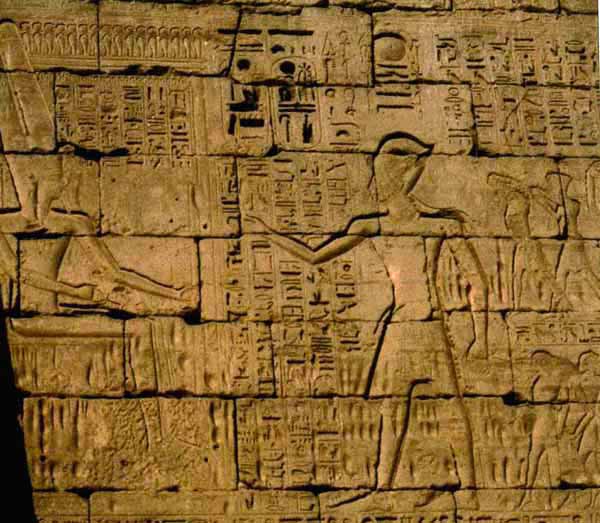

В следующей сцене Рамсесу III приводят пленных, а затем - фараон предстает перед Богом.

Рамсес III перед Амоном – Богом Египта.

Николас Верник

Ливерпульский Университет

г. Калгари (Канада)

© “Ancient Egypt magazine” Volume 5 №7 Issue 31, 2005, (p. 48-53)

Перевод Е. Руденко

[1] Уасет (егип.) или Нут-Амон «Град Амона» (егип.) - Фивы (греч.), современный Луксор. (Здесь и далее прим. переводчика).

[2] Нетеру – Высшее Существо

[3] Мернептах – сын Рамсеса II Великого.

[4] Здесь и далее русскоязычный перевод древних текстов взят с Д. Г. Редера «Хрестоматия по истории Древнего Востока» М., 1963, с. 133).

Метки: Древний Египет, фараон, Рамсес III

Е. Руденко "Аменемхет I - великий фараон Среднего Царства"

Он был сыном жреца Сенусерта и его жены Нефрет, которые не принадлежали к членам царской семьи 11-й династии. Предположительно Аменемхет стал верховным жрецом Маат, а, следовательно, визиром при Ментухотепе IV – последнем фараоне 11-й династии. Эта версия частично объясняет, как человек нецарского происхождения мог стать фараоном, основавшим новую династию.

|

Аменемхет I |

|

Аменемхет I |

Рельеф из поминального храма Аменемхета I в Лиште

С этой целью, а также чтобы быть ближе к Азиатским границам, Аменемхет основал новую столицу – Иттауи («захват двух земель») около оазиса Фаюм на западном берегу реки южнее Мемфиса. Иероглифическая надпись этого названия представлена заключенной внутри квадратной крепости с зубчатыми стенами. Точное местоположение этой новой столицы не известно, вероятно, она находилась около современного Лишта. Аменемхет I хотел создать столицу подальше от прежних центров власти, чтобы ослабить влияние номархов. Как свидетельствуют древние записи, царствование Аменемхета I было благоприятным для Египта: подданные были защищены от внешнего врага, внутренняя политика увеличила экономический рост страны и обеспеченность населения материальными благами, укрепилось государство.

Причина смерти Аменемхета точно не установлена. Доподлинно известно, что Аменемхет I стал жертвой заговора и предательства. По свидетельствам одних древних источников ему удалось спастись, что представлено в исследованиях Б. Тураева, который ссылается на текст [2].

«Это было после ужина, при наступлении ночи. Я проводил час в удовольствии сердца, прилег и стал засыпать. Но вот забряцало оружие — замыслили против меня злое; я уподобился червю пустыни. Я проснулся, чтобы сражаться, и был один. Я схватил оружие и прогнал злодеев...»

Понимая, что покушение может повториться, Аменемхет предпринял всё возможное, чтобы в случае его смерти трон Египта перешёл к сыну, и назначил его своим соправителем [2].Сохранились тексты, в которых Аменемхет дает сыну уроки политического искусства. Он учит Сенусерта быть мудрым и милосердным правителем, но настоятельно призывает к осторожности: «Да не будет сердце твое полно братьями, не знай друзей и не приближайся к ним один… Когда ты спишь, принимай сам предосторожности, ибо не находится людей в злой день. Я давал нищему, я кормил сироту, я был доступен для простолюдина, как и для человека с положением, но евшие мой хлеб восстали на меня, те, которым я подавал руку, поднялись против меня, одевавшиеся в мое тонкое белье злобно посмотрели на меня, умащавшиеся моими благовониями готовы были забросать меня грязью». В этом тексте трагично отражена горечь благородного человека, столкнувшегося с вероломством.

|

Голова статуи Сенусерта I, найденная в Каире в марте 2006г. |

«Предстал он во сне сыну своему, повелителю всего, и возгласил: «Явись как бог! Внимай словам моим, и будет благополучно царствование твое над сей землей и Обоими Берегами, и приумножишь счастье страны… Тот, кому я протягивал длань свою, затеял смуту против меня.

Облачавшийся в тонкое полотно мое смотрел на меня, как на тень, умащавшийся благовониями моими лил воду [...] Изображения мои - средь живых, и посмертные наделы мои отданы тем, кому назначено править поминовение меня, доселе не слыханное, и совершать за меня великий подвиг ратный, доселе не виданный. [...] Не сопутствует удача не ведающему того, что надлежит ему знать. И вот случилось это после ужина, когда наступила ночь и пришел час отдохновения от забот. Улегся я на ложе свое утомленный, и сердце мое погрузилось в сон. И внезапно раздалось бряцание оружия, и назвали имя мое. Тогда стал я подобен змее, детищу земли, в пустыне. И мгновенно я пробудился и узрел, что сражаются в опочивальне моей, а я одинок. И понял я, что бьются меж собой воины мои. Если бы я схватил сразу оружие десницей своею, я обратил бы евнухов в бегство копьем.

|

Сенусерт I |

Отец просит сына продолжить его дела, стать отважным правителем, но при этом выражает беспокойство за его жизнь:

«…Смотри, положил я начало, - доверши же дело мое до конца!… Ты возложишь на главу свою белый венец отпрыска бога; все печати - на местах своих, и идет ликование в честь твою в ладье Ра. Настало царствие твое, начатое еще при мне, да не станет оно таким, как мое! Будь отважен, воздвигай памятники свои, упрочивай укрепления свои, уничтожай врагов, которые ведомы тебе, ибо не желаю я видеть их подле твоего величества, - да будешь ты жив, невредим и здрав!» [5].

Сейчас трудно установить точные факты, погиб ли великий фараон от рук предателей.

|

Пирамида Аменемхета вблизи Лишта. Первый археолог исследовавший ее - Г. Масперо (в 1882 году) |

Согласно «Рассказу Синухе», Сенусерт I был в военном походе против ливийцев, когда его отец скончался. Получив срочную весть о смерти отца, не сообщив об этом армии, Сенусерт тайно отправился в столицу Иттауи, где вступил на престол прежде, чем это могли бы сделать заговорщики.

Благодаря опыту, полученному от отца, Сенусерт I стал достойным преемником, продолжившим укрепление Египта и защиту границ от азиатских воителей.

Аменемхет I после 30 лет своего правления оставил потомкам сильную и экономически развитую империю. Как отметил выдающийся русский египтолог Б. Тураев, государство, созданное благодаря небывалой энергии и умению этого великого государственного человека дало Египту начало нового великого периода развития.

1. J. Dunn «Amenemhet I, 1st King of the 12th Dynasty» Tour Egypt

2. Б.А. Тураев «История Древнего Востока» (глава "Среднее Царство") - Мн.: "Харвест", 2004г. - 752с.

3. Б. Тураев, Д. Брестед «История Древнего Египта» - М:. АСТ, Мн.: "Харвест", 2006г. - 576с.

4. J. Kinnaer «Amenemhat I. History» Ancient Egypt

5. «Поучение его величества царя Верхнего и Нижнего Египта Схетепибры, сына Ра, Аменемхета правогласного» - "Повесть Петеисе" Пер. и комм. Коростовцева М.А. – М., 1978.

6. A. Winston «The Pyramid of Amenemhet I at Lisht in Egypt» Tour Egypt

Метки: Древний Египет, фараон, Аменемхет I

Е. Руденко "Фараон Снофру – строитель первых пирамид"

|

Стела фараона Снофру |

Фараон Снофру правил двадцать четыре года – довольно длительный период для Древнего Египта. Он женился на принцессе Хетепхерес, возможно, своей близкой родственнице. Она также известна как мать Хуфу (Хеопса) - сына и наследника фараона Снофру.

В 1925 году археологами было обнаружено роскошное погребальное убранство царицы Хетепхерес.

Из текстов известно, что Снофру вел военные кампании, чтобы защитить границы Египта, особенно на юге в Нубии, где в Асуане были установлены укрепления для охраны и управления торговлей золотом, слоновой костью, черным деревом, перьями и яйцами страуса.

Снофру строил суда около 170 футов длиной для речной торговли и государственных нужд. Он начал торговлю с Севером, снарядив экспедицию из 40 судов к финикийскому берегу за ливанским кедром.

Фараон Снофру проводил кампанию и на Синайской местности, чтобы горная промышленность меди и бирюзы не была разорена кочевниками на границах Египта. Местные племена потерпели сокрушительное поражение от его армии, и Снофру окончательно утвердил египетское господство в тех краях.

|

Мебель царицы Хетепхерес, супруги Снофру |

Снофру приписывают постройку крепости у Горьких озёр на суэцком перешейке.

Спустя тысячу лет последующие правители в этих землях сравнивали свои подвиги с достижениями Снофру, восклицая, что ничего подобного не делалось здесь "со времен Снофру".

|

Канопы царицы Хетепхерес |

Правление Снофру было мирным, стабильным и преуспевающим. Массивные строительные работы дают представление о Египте времён его господства как об устойчивом и высоко развитом государстве.

К сожалению, большинство строений этого периода были разрушены. Предположительно, Снофру был строителем трёх пирамид.

Затем фараоном Снофру была построена "Ромбоидальная Пирамида" близ Дахшура, рельефы и надписи которой представляют Снофру как её строителя. Эта пирамида считается первой "гладкой" пирамидой Египта. Там же была обнаружена стела Снофру, пока единственное точно идентифицированное изображение фараона.

1. Ступенчатая Прирамида (Медум), 2. "Ромбоидальная" Пирамида (Дахшур), 3. Красная Пирамида

Последняя пирамида Снофру, известная сегодня как "Красная Пирамида", вероятно, стала местом его захоронения.

Снофру по праву можно считать родоначальником не только Четвертой Династии, но и великой эпохи Древней истории, когда велось строительство величайших сооружений древности.2. Б.А. Тураев «История Древнего Востока» (глава "Древнее Царство") - Мн.: "Харвест", 2004г. - 752с. 3. Б. Тураев, Д. Брестед «История Древнего Египта» - М:. АСТ, Мн.: "Харвест", 2006г. - 576с.

Метки: Древний Египет, фараон, Снофру

Е. Руденко «Имхотеп - первый гений и святой человечества»

|

Имхотеп (рис. М. Потапова) |

|

Фараон Джосер |

|

Погребальный комплекс Джосера построенный Имхотепом |

Надпись с именами фараона Джосера и Имхотепа

Наряду с медициной Имхотеп был учителем архитекторов и писцов. Джеймс Генри Брэстед писал: "В жреческой мудрости, в сложении мудрых пословиц, в медицине и архитектуре этот замечательный человек эпохи Джосера стал настолько широко известен, что его имя никогда не было забыто. Он сделался вдохновителем писцов будущих поколений. Прежде чем приступить к работе, писцы лили на пол воду из сосуда" (прим. так они высказывали Имхотепу свое почтение) Имхотеп также широко известен как жрец Маа, носивший высший титул Ур Маа.

|

Статуэтка Имхотепа-писца |

Историки называют его примером "культа личности", когда человек благодаря своим деяниям после смерти считается святым и защитником живых. Приблизительно сто лет после своей смерти Имхотеп был канонизирован как покровитель медицины и письма. В Туринском Каноне, он почитался как "сын Птаха". Его чтили наравне с Тотом – хранителем священной мудрости, и подобно Тоту иногда отождествляли с птицей-ибисом.

Первыми христианами Имхотеп почитался как святой. Христианские римские императоры помещали надписи хвалящие Имхотепа на стенах египетских храмов. Имхотеп нашел место и в арабских традициях, особенно в Саккаре, где предположительно находится его гробница. Считается, что главные культовые центры Имхотепа находились в птолемеевском храме Хатхор в Дейр эль-Медине; в Карнакском храме в Фивах, где его почитали вместе с Аменхотепом сыном Хапи; на верхней террасе храма Хатшепсут в Дейр эль-Бахри было построено святилище Имхотепа; а на острове Филе перед восточным пилоном храма Исиды располагалась его часовня. В Мемфисе, в Нижнем Египте, в честь Имхотепа был воздвигнут храм около Серапеума. Есть легенды, что Имхотеп помогал людям после своей смерти, к месту его почитания в Саккаре египтяне несли приношения в виде мумифицированных ибисов, а больные в надежде на исцеление приносили вылепленные из глины «модели» больных частей тела. Гений прожил долгую жизнь и умер в период правления фараона Хуни. Место погребения Имхотепа не найдено, но есть предположения относительно Саккары, возможно, это мастаба №3518.Статуя Имхотепа стала первым портретом ученого - ее обломки обнаружили в заупокойном храме фараона. Относительно изображений, созданных потомками после его смерти, - статуэтка Имхотепа есть в каждом крупном музее мира.

1. J. Dunn “Imhotep, Doctor, Architect, High Priest, Scribe and Vizier to King Djoser” Tour Egypt

2. P.A. Clayton “Chronicle of the Pharaohs (The Reign-By-Reign Record of the Rulers and Dynasties of Ancient Egypt)”, 1994, Thames and Hudson Ltd

3. И.В. Можейко "7 и 37 чудес света" - М.: Армада-Пресс, 2000г. - 383 с.

4. «ДиректМедиа Паблишинг», CD «Искусство Древнего Египта»

[1] Иуну – "город столбов" (егип.), Гелиополь (греч.) – "город солнца"

Метки: Древний Египет, Имхотеп

Ж. Киннар "Булава царя Скорпиона"

Фрагмент булавы был найден археологами Квибеллом и Грином во время их экспедиции в 1897 - 1898 годах в главном хранилище в Иераконполе. Это хранилище содержало и другие предметы древности Додинастического периода и эпохи Раннего Царства, включая длинную узкую вазу с именем царя Скорпиона, и возможно, Плиту Нармера. Все эти экспонаты выставлены сейчас в Музее Оксфорда.

Художественное оформление булавы является важнейшей частью дебатов вокруг предполагаемого объединения Египта.

Выделенная фигура царя Скорпиона идентифицирована элементом в виде цветка и скорпионом перед ним. Фараон носит Белую Корону, обычно связанную с Верхним Египтом, он одет в простую короткую одежду, украшенную хвостом животного. Готовый к работе царь держит в руках мотыгу. Перед ним стоит человек насыпающий песок. Этот типаж сцены распространен на протяжении всей истории эпохи фараонов – представляет царя в момент закладки основания для строительства. Ниже фараона изображена полоса воды, которая указывает, что Скорпион строит основания дамбы или плотины. Но пока еще не известно, где могла быть построена такая дамба . Позади фараона изображены двое человек, несущие огромные опахала, чтобы защитить царя от жары, а сзади них на двух уровнях представлены плантации растений. На нижнем уровне растений изображены танцующие женщины. На уровне выше находится сидящий мужчина. Перед царем были изображены как минимум два человека, несущие штандарт, олицетворяющий царство или его территории. Выше основной сцены были представлены по крайней мере семь уровней. На каждом из них изображена птица, возможно, означающая слово «люди». Эти уровни характеризуют территории и народы, побежденные «Скорпионом», представляя его как фараона-воина. На утерянной части булавы учёные предполагают изображение царя носящего Красную Корону обычно связанную с Нижним Египтом.

Предварительная реконструкция, сделанная Кржиштовом М. Кьяловицем изображает фараона, носящего Красную Корону (вверху, пунктиром). Эта реконструкция базируется на условии, что главная фигура стояла напротив носильщиков справа от имени «Скорпион». Маленькая часть ступни и выше еще меньше - часть колена фигуры могут быть узнаны на оставшихся частях булавы. Из-за размера фигуры это должно быть изображением царя.

Отмечены два других небольших фрагмента, каждый из которых содержит два листка от цветочного элемента и небольшого штриха справа. В своей реконструкции Кьяловиц интерпретирует эти две небольших черты как часть Красной Короны. Если эта реконструкция правильна, то Красную Корону носили цари ещё до правления Хорус-Нармера. Если Красная Корона до господства Нармера была связана только с Нижним Египтом, то реконструкция Кьяловица определила, что Верхний и Нижний Египет, возможно, уже были объединены еще до власти Нармера. Однако данная реконструкция основана исключительно на небольших фрагментах оставшихся частей рисунка. В реконструкции два следа Красной Короны расположены на двух маленьких отдельных фрагментах. Каждый фрагмент содержит часть рисунка цветка, очертания которого мы можем обнаружить в сочетании с символом Скорпиона в другом месте булавы. В реконструкции, однако, более низкий цветок помещен туда, где должен быть символ скорпиона, что очень сомнительно, так как более низкий фрагмент должен быть помещен непосредственно ниже более высокого. В результате также маловероятно, что два фрагмента могут быть связаны, и что они содержали изображение Красной Короны.

Отмечены два других небольших фрагмента, каждый из которых содержит два листка от цветочного элемента и небольшого штриха справа. В своей реконструкции Кьяловиц интерпретирует эти две небольших черты как часть Красной Короны. Если эта реконструкция правильна, то Красную Корону носили цари ещё до правления Хорус-Нармера. Если Красная Корона до господства Нармера была связана только с Нижним Египтом, то реконструкция Кьяловица определила, что Верхний и Нижний Египет, возможно, уже были объединены еще до власти Нармера. Однако данная реконструкция основана исключительно на небольших фрагментах оставшихся частей рисунка. В реконструкции два следа Красной Короны расположены на двух маленьких отдельных фрагментах. Каждый фрагмент содержит часть рисунка цветка, очертания которого мы можем обнаружить в сочетании с символом Скорпиона в другом месте булавы. В реконструкции, однако, более низкий цветок помещен туда, где должен быть символ скорпиона, что очень сомнительно, так как более низкий фрагмент должен быть помещен непосредственно ниже более высокого. В результате также маловероятно, что два фрагмента могут быть связаны, и что они содержали изображение Красной Короны.

Метки: Древний Египет, фараон, Царь Скорпион

А. Эрман "Полиция и суды Древнего Египта"

Как я уже упоминал раньше, во главе столичной администрации стоял наместник; но он, разумеется, не имел возможности сам заниматься всеми разнообразными мелочами в делах управления. Поэтому для каждой из половин города у него был подчиненный, князь, который выполнял обязанности прежнего правителя Фиванского нома. Восточной частью, то есть собственно городом, руководил «князь города», а западной частью, то есть городом Мертвых, — «князь запада» или «начальник полиции некрополя». Во время нашего судебного процесса более высокую из чих должностей занимал некий Пасер, а более низкую — некий Пасера; и они — как нередко случается и теперь с сослуживцами из соседних ведомств — открыто враждовали между собой. 1 По поводу того, что следует дальше, ср.: Pap. Abbot, Pap. Amherst и мою собственную работу, посвященную этим документам: A. Z. IК79, 81 и след. с, 148 и след. с Их вражда не была секретом, и, если недовольный подчиненный Пасеры замечал в городе Мертвых что-то, что считал плохим, он шел к Пасеру и рассказывал об этом ему, и этим пополнял сведения, которые тот собирал против своего сослуживца. И поэтому, когда в шестнадцатый год царствования в некрополе были обнаружены крупные кражи, об этом сообщил правительству не только правитель города Мертвых, который был обязан делать это по должности, но и правитель города Пасер, который не упустил возможность донести начальникам из совета на своего сослуживца. Какого рода доказательства представил Пасер, видно по тому, что как раз та царская гробница, которая, по его утверждению, была ограблена, как выяснилось на суде, оказалась нетронутой: обвинения явно были основаны только на слухах. Суд, перед которым оба князя должны были дать свои показания, состоял из «Хамуэсе, начальника города и наместника», и помогавших ему двух высокопоставленных чиновников — это были писец и глашатай фараона, или, как звучали их полные звания, «вассал царя Несамун, писец фараона и начальник имущества верховной жрицы Амона-Ра, царя богов» и «вассал царя Неферкере Ра-эм-пер-Амун, глашатай фараона». Когда эти три «великих князя» услышали о покушении на «великий благородный некрополь», они 18-го числа месяца афир послали на место происшествия комиссию для расследования дела; в эту комиссию они назначили не только самого князя некрополя и двух командиров полиции, но также писца наместников, писца из казначейства, двух верховных жрецов и других достойных доверия людей, которым в выполнении этой трудной задачи помогала полиция. В качестве инспекторов2 эти чиновники прошли через пустынные долины юрода Мертвых, аккуратно осматривая каждую гробницу, которая была под подозрением. Результат осмотра они изложили в следующем документе, где перечислены «пирамиды и шахты с мумиями, осмотренные инспекторами в тот день». 2 «Проверяющий чиновник»; An., 4, 7, 7, их снабжают вином с виноградников храма Амона. Такого мнения придерживается Шаба. 1. «Вечный горизонт» царя Аменхотепа I, имеющий в ширину 119 м и расположенный к северу от садового храма Аменхотепа, в который, как предполагалось, проникли воры (Согласно свидетельству, которое Пасер сделал перед наместником Хамуэсе, начальником города, перед вассалом царя Иесамуном, писцом фараона и начальником имущества верховной жрицы Амона-Ра, царя богов, и перед вассалом царя Неферкере Ра-эм-пер-Амуном, глашатаем фараона; великими князьями — осмотрены в этот день.

Как я уже упоминал раньше, во главе столичной администрации стоял наместник; но он, разумеется, не имел возможности сам заниматься всеми разнообразными мелочами в делах управления. Поэтому для каждой из половин города у него был подчиненный, князь, который выполнял обязанности прежнего правителя Фиванского нома. Восточной частью, то есть собственно городом, руководил «князь города», а западной частью, то есть городом Мертвых, — «князь запада» или «начальник полиции некрополя». Во время нашего судебного процесса более высокую из чих должностей занимал некий Пасер, а более низкую — некий Пасера; и они — как нередко случается и теперь с сослуживцами из соседних ведомств — открыто враждовали между собой. 1 По поводу того, что следует дальше, ср.: Pap. Abbot, Pap. Amherst и мою собственную работу, посвященную этим документам: A. Z. IК79, 81 и след. с, 148 и след. с Их вражда не была секретом, и, если недовольный подчиненный Пасеры замечал в городе Мертвых что-то, что считал плохим, он шел к Пасеру и рассказывал об этом ему, и этим пополнял сведения, которые тот собирал против своего сослуживца. И поэтому, когда в шестнадцатый год царствования в некрополе были обнаружены крупные кражи, об этом сообщил правительству не только правитель города Мертвых, который был обязан делать это по должности, но и правитель города Пасер, который не упустил возможность донести начальникам из совета на своего сослуживца. Какого рода доказательства представил Пасер, видно по тому, что как раз та царская гробница, которая, по его утверждению, была ограблена, как выяснилось на суде, оказалась нетронутой: обвинения явно были основаны только на слухах. Суд, перед которым оба князя должны были дать свои показания, состоял из «Хамуэсе, начальника города и наместника», и помогавших ему двух высокопоставленных чиновников — это были писец и глашатай фараона, или, как звучали их полные звания, «вассал царя Несамун, писец фараона и начальник имущества верховной жрицы Амона-Ра, царя богов» и «вассал царя Неферкере Ра-эм-пер-Амун, глашатай фараона». Когда эти три «великих князя» услышали о покушении на «великий благородный некрополь», они 18-го числа месяца афир послали на место происшествия комиссию для расследования дела; в эту комиссию они назначили не только самого князя некрополя и двух командиров полиции, но также писца наместников, писца из казначейства, двух верховных жрецов и других достойных доверия людей, которым в выполнении этой трудной задачи помогала полиция. В качестве инспекторов2 эти чиновники прошли через пустынные долины юрода Мертвых, аккуратно осматривая каждую гробницу, которая была под подозрением. Результат осмотра они изложили в следующем документе, где перечислены «пирамиды и шахты с мумиями, осмотренные инспекторами в тот день». 2 «Проверяющий чиновник»; An., 4, 7, 7, их снабжают вином с виноградников храма Амона. Такого мнения придерживается Шаба. 1. «Вечный горизонт» царя Аменхотепа I, имеющий в ширину 119 м и расположенный к северу от садового храма Аменхотепа, в который, как предполагалось, проникли воры (Согласно свидетельству, которое Пасер сделал перед наместником Хамуэсе, начальником города, перед вассалом царя Иесамуном, писцом фараона и начальником имущества верховной жрицы Амона-Ра, царя богов, и перед вассалом царя Неферкере Ра-эм-пер-Амуном, глашатаем фараона; великими князьями — осмотрены в этот день. Инспекторы обнаружили, что гробница не повреждена. 2. Пирамида царя, сына Ра Антефа, великого, находится к северу от двора храма Аменхотепа; сама пирамида разрушена, и перед ней поставлена стела, на которой изображен царь и у его ног — его собака Бехка.

Осмотрена в этот день. Повреждений не обнаружено. 3. Пирамида царя Антефа. Обнаружено, что воры прорыли подкоп, что они проделали отверстие размером 2 1/2 ярда в основании (?) и таким путем проложили себе путь из разрушенной гробницы Эурая, начальника жертвоприношений Амону.

Она не была повреждена, воры не смогли проникнуть внутрь.

4. Пирамида царя Антефа, великого. Обнаружено, что воры прорыли подкоп в том месте, где стоит стела.

Осмотрена в этот день. Обнаружено, что она не повреждена: воры не смогли проделать вход.

Одного публичного признания было недостаточно, воры были обязаны также опознать место своего преступления: Похоже, что существовал закон, требовавший этого. Наместник и вассал царя Несамун приказали в их присутствии 19 афира отвести преступников в некрополь, и там они указали на пирамиду Себекемсафа как на ту, о которой говорили в признании. Их виновность наконец была установлена, и теперь «великие князья» выполнили все, что могли сделать в этом случае, поскольку приговор, определяющий наказание, должен был произнести сам фараон, которому они вместе с князьями города сразу же послали официальный отчет об этом допросе.

Тем временем воры были переданы верховному жрецу Амона, который должен был заключить их в тюрьму «с их собратьями-ворами». Однако осмотр города гробниц еще не был завершен: возникли новые подозрения, которые надо было проверить. Человек с плохой репутацией, которого три года назад допрашивал предшественник действующего наместника, недавно признался на допросе, что побывал в гробнице Эсе, жены Рамсеса II, и украл что-то оттуда. Это был «рабочий по металлу Пейхару, сын Харуи и Митшере, из западной части юрода, кабальный слуга храма Рамсеса III, подчиненный Аменхотепу, первому пророку царя богов Амона-Ра». Он принадлежал к самым низам черни: на это указывает имя ею матери, которое означает «кошечка». Таким образом, возникло подозрение, что воры побывали в той части некрополя, где были похоронены ближайшие родственники царя (она называлась «место красот»), и «великие князья» решили тщательно расследовать это дело. Поэтому они приказали завязать рабочему по металлу глаза и в их присутствии отнести его в некрополь. «Когда они прибыли туда, ему развязали глаза, и князья сказали ему: «Иди перед нами к могиле, из которой ты, как ты говоришь, что-то украл». Рабочий по металлу подошел к одной из могил детей великого бога царя Рамсеса II, которая стояла открытой и в которой никто никогда не был похоронен, и к дому рабочего некрополя Аменемента, сына Хуи, и сказал: «Смотрите, это места, в которых я побывал». Тогда князья приказали старательно его допросить (то есть бить палками) в великой долине и, не смотря на это, обнаружили, что он не знает никаких других мест, кроме тех, которые показал. Он клялся, что ему могут отрезать нос и уши или содрать с него живого кожу, но он не знает никаких мест, кроме той открытой могилы и того дома, которые он им показал. «Князья осмотрели гробницы и большие залы в месте красот, где покоятся прекрасные царские дети, царские супруги, царские матери и отцы матерей фараонов. Оказалось, что они не повреждены». Радость князей была велика: дело было далеко не так плохо, как им его описали. Чтобы положить конец всем доносам, ходившим в городе по этому поводу, они сразу же отправили в город «великое посольство, куда вошли инспектора, старшины рабочих некрополя, командиры полиции, полицейские и кабальные служители некрополя, что в западной части Фив». Мы легко можем догадаться, что это посольство было достаточно шумным, и те, кто верил, что управление некрополем велось плохо, были вовсе не рады этому шествию. Особенно был обеспокоен им один высокопоставленный чиновник — Пасер, глава власти самого города — князь города, о вражде которого с Пасерой, князем некрополя, уже было упомянуто раньше. Часть сведений, которые стали причиной для осмотра некрополя, прислал непосредственно он сам, и он официально заявил, что гробница Аменхотепа I ограблена. А теперь выяснилось, что это не так и что все царские гробницы, кроме одной пирамиды Себекемсафа, оказались в порядке. Тем не менее он считал, что обвинения, которые он выдвинул против тех, кто управлял городом мертвых, не были Легковесными, а были основаны на достоверных сведениях, и даже в это время в его распоряжении были два недовольных писца из некрополя, которые предоставили ему новые данные о злоупотреблениях в управлении городом гробниц. Неудивительно, что в таких обстоятельствах у князя города возникло то подозрение, которое даже мы с трудом подавляем, читая теперь эти старые судебные дела. Был ли осмотр действительно таким тщательным, как это было представлено в отчете; а вернее, не пытались ли «великие князья» скрыть злоупотребения, происходившие в некрополе? В конце второго дня суда, когда вассал царя Несамун проводил заседание в храме Птаха, Пасер встретился с несколькими людьми, которые принимали участие в расследовании, и не смог скрыть своего раздражения. Он открыто заявил, что не верит посольству, которое было отправлено с таким большим шумом, что теперь он полностью осведомлен о том, как идут дела в некрополе, и сообщит об этом непосредственно фараону. Как только Пасер сделал это заявление, Пасера получил сообщение об этом, и похоже, что эта угроза пробудила страх в душе у князя некрополя. На следующий день именно он послал наместнику длинное письмо, в котором сообщил об угрозах своего сослуживца, разумеется, для того, чтобы наместник принял, если это возможно, судебные меры против князя города прежде, чем тот исполнит свои угрозы. Письмо было написано очень взволнованным человеком; копия этого письма в немного сокращенном виде — без обычных начальных и завершающих фраз — сохранилась до наших дней среди документов, которые относятся к этому громкому процессу. Самый интересный отрывок письма выглядит так: «Вассал царя Несамун, писец фараона, вел заседание. Князь города, который был с ним, расположился возле храма Птаха и спорил с людьми из некрополя. Князь города сказал людям из этого некрополя: «Вы радовались перед дверью моего дома. Разве я — тот князь, который отправил сообщение государю? Вы радуетесь только по этому поводу. Вы были там, был проведен осмотр, и вы обнаружили, что все в порядке. Только гробницы Себекемсафа и его супруги царицы Нубхас были найдены вскрытыми — гробница только одного великого правителя, а доклады были присланы про десять. Конечно, в этой гробнице обитает гнев царя богов Амона-Ра против его памятников»3. После этого ему ответил рабочий Усерхопеш, подчиненный Нахтемхета, старшины рабочих некрополя: «Все цари вместе со своими царственными супругами, царственными матерями и царственными детьми, которые покоятся в великом благородном некрополе и лежат в месте красот, невредимы. Они направляют и защищают замыслы фараона, своего сына, который оберегает их и приказал их старательно осмотреть». Князь города ответил ему: «Ты гордо отстаиваешь то, что говоришь; это действительно была не маленькая речь!» — так сказал князь города. Князь города заговорил снова и сказал: «Писец Хоре, сын Аменнахта из некрополя Хенухене, пришел в мой дом в великий... город и принес мне сведения о трех важных делах, которые записали мой писец и писец обоих округов города. Пейбаса, писец некрополя, также рассказал мне о двух других делах (то есть всего их пять), которые также были записаны. О них невозможно молчать. Это такие великие преступления, что они заслуживают казни, смерти и всех видов наказания. Теперь я напишу об этом фараону, чтобы фараон прислал человека, который уничтожит вас». Так говорил им князь города, и он поклялся десять раз, что сделает это. Я слышал эти слова, которые князь города сказал людям из благородного великого царского некрополя, который будет существовать миллионы лет в западной части Фив, и [этим письмом] сообщаю их моим господам, поскольку для любого человека на моей должности было бы преступлением услышать такие слова и умолчать о них. Хотя я не мог сам присутствовать при большой речи, которую произнес князь города, однако мне пересказал ее мой писец Хене, который стоял близко к нему среди людей. Увы, мои ноги не смогли донести меня так далеко. Теперь я сообщаю эту речь моему господину, и пусть мой господин велит привести кого-нибудь, кто присутствовал там, когда были произнесены слова князя города. 3 Смысл этой бессвязной и очень трудной для понимания речи, видимо, таков: «Я не имею никакого отношения к этому делу, поскольку не я направил обвинение царю» (это была только половина правды). Затем иронически: «Прекрасно, что вы нашли взломанной всего одну царскую гробницу и, конечно, этот вред не должен быть объяснен плохим управлением, а был вызван особым гневом богов против этого царя». Мне сообщили о них писцы некрополя. Я сказал: «Я напишу об этом фараону». Однако эти два писца из некрополя совершили преступление тем, что пошли со своими докладами к князю города; нет сомнения, что их предки никогда не приносили свои сообщения ему, а докладывали наместнику, когда тот находился на юге. Если же оказывалось, что наместник был на севере, люди из царской полиции некрополя отправлялись с этими документами туда, где в это время находился наместник. «В 20-й день месяца афир шестнадцатого года царствования ко мне привели свидетелей для подтверждения этих слов князя города, и теперь я кладу их в письменном виде перед моим господином, чтобы господин мог завтра послать за очевидцем». Этот вызов действительно был получен наместником на следующий день, в то время, когда тот председательствовал на заседании. Документ был включен в число актов таким образом: «Смотрите: начальник города, наместник Хамуэсе, приказал привести к нему: из храма Рамсеса III, слуг первого пророка Амона: рабочего по металлу Пейхару, сына Харуи, рабочего по металлу Тарой, сына Хаемопета, рабочего по металлу Пейкамена, сына Тарой». Наместник сказал «великим князьям великого суда города»: «В 19-й день месяца афир, в шестнадцатый год царствования, в присутствии царского вассала, писца фараона, князь города сказал некие слова инспекторам и рабочим некрополя и тогда же говорил оскорбительно о великих палатах, которые находятся в месте красот. Я, наместник страны, отправился туда с царским вассалом Несамуном, писцом фараона. Мы осмотрели места, где, как сказал князь города, побывали рабочие по металлу из храма Рамсеса III, что в храме Амона, и мы обнаружили, что они [гробницы] были целы. Поэтому князь города был признан виновным во всем, что он сказал. Теперь смотрите: рабочие по металлу стоят перед вами, позвольте им рассказать обо всем, что произошло». Рабочие были приняты «великими князьями», и выяснилось, что эти люди не знали ни одной из тех палат в местах фараона (то есть в некрополе), о которых этот князь города говорил дурное. Он был признан виновным в этом деле. «Великие князья» пощадили жизни рабочих по металлу из храма Рамсеса III. Они в тот же день были отправлены обратно к Аменхотепу, первому пророку Амона-Ра. Об этом был написан документ, который был помещен в архив наместника. Документы, которые есть у нас, не сообщают нам, как шло дальше это неприятное дело. Возможно, обе стороны решили, что будет разумно отложить его и не сообщать о нем фараону. Ни одна из сторон не могла ничего выиграть от такого сообщения: князь города сказал слова, которые, несомненно, были глупыми и легко могли быть представлены как измена; а князь некрополя и его покровитель-наместник тоже вряд ли могли похвалиться тем, что их совесть чиста. Положение дел в некрополе было, несомненно, очень плохим: хотя из царских гробниц, возможно, и была вскрыта только одна, но «во всех частных могилах побывали воры». После этого большого расследования все, похоже, продолжало идти по-старому: через три года после него, в первый год царствования Рамсеса X, были арестованы примерно шестьдесят человек, подозреваемых в краже4. Те, кто оказался под подозрением на этот раз, были не бедные зависимые люди, а в большинстве случаев мелкие чиновники, среди которых мы обнаруживаем даже писца из казначейства Амона, жреца Амона и жреца Хонсу. Из остальных многие были «без должности», например, «бывший пророк бога Себека» из города Перонх в Файюме, вероятно вымышленный персонаж. Большинство воров были, разумеется, фиванцами, а остальные явились из соседних мест ради этого прибыльного дела. Они не стали грабить ту часть некрополя, которую обобрали их предшественники в шестнадцатом году, а обратили внимание на бесплодную долину, которая теперь носит название Долина Царей. Там они ограбили внешние залы гробниц Рамсеса II и Сети I, а украденные вещи продали; их жены, которые тоже были арестованы, возможно, были их сообщницами в этом деле. 4 Abb., 8. и Pap. Mayer, который я знаю, к сожалению, лишь по коротким аннотациям Гудвина. A. Z., 1873, 39 и след. с, 1874, 61 и след. с. Сейчас Берлинский музей владеет одним предметом, который, вероятнее всего, входил в число их добычи. Это бронзовая погребальная статуэтка царя Рамсеса II. Воры сорвали с нее золото, которым она была покрыта, а саму изящную фигурку расплющили и изуродовали, после чего бросили не представлявшую для них никакой ценности бронзу в какой-то угол, где она благодаря счастливому случаю сохранилась для нас. Грабеж мог остаться нераскрытым, если бы воры в конце концов не поссорились из-за дележа добычи: один из них посчитал, что его обделили, пошел к одному из чиновников некрополя и донес на своих товарищей. Эта большая операция египетской полиции по захвату преступников не смогла спасти царские гробницы от их неизбежной судьбы. Из-за того что они находились вдали от людей, в голой пустынной долине, вскрытия гробниц и кражи из них продолжались по-прежнему, и государственные чиновники открыто признавались, что бессильны помешать ворам. Чиновники были вынуждены бросать на произвол судьбы гробницы, которые оказывались в опасности, и пытались спасти только тела царей — даже те, которые были частично повреждены и которые надо было восстановить, насколько это возможно. Не зная покоя от страха, чиновники переносили эти тела из одной гробницы в другую; например, мумия Рамсеса II была помещена сначала в гробницу Сети I, а потом, когда и она оказалась под угрозой, — в усыпальницу Аменхотепа I. Наконец остался лишь один выход — в ночной темноте унести все оставшиеся тела и спрятать их в неизвестной глубокой шахте, вырубленной в скалах гор, в Дейр-эль-Бахри. Страх перед ворами был так велик, что жрецы больше не осмеливались торжественно хоронить мумии членов царского семейства, а прятали их в этом тайнике, где тела были надежно укрыты. Все великие монархи эпохи Нового царства — Яхмос, изгнавший гиксосов, святая царица Яхмос-Нефертере, прародительница XVIII династии, Аменхотеп I, Тутмос II, великий завоеватель Тутмос III, Сети I, великий Рамсес II и многие другие покоились там невредимые до самого недавнего времени. Лишь около 1875 года феллахи из деревни Курна, современные грабители фиванского некрополя, нашли эту шахту; они заботливо охраняли эту тайну до лета 1881 года, когда египетские власти с помощью энергичных мер узнали все. День 5 июля 1881 года стал великим для науки: в этот день чиновники из Булакского музея вошли в самую чудесную из всех гробниц. Когда эта изумительная новость по телеграфу достигла Европы, многие недоверчиво качали головами: она была слишком похожа на сказку. Ни в одной другой области археологии не было такой великой находки, и этой удачей мы обязаны тем воровским шайкам, о судебных процессах против которых мы так много говорили только что. У нас уже был случай поговорить о судах более ранней эпохи. В эпоху Древнего царства Египет имел шесть судов, которые назывались «великие дома»; и во главе каждого из них стоял всемогущий верховный судья. Каждый из тридцати «великих людей юга» был судьей и главой одного из округов и, как носитель этих должностей, был также «тайным советником, размышляющим над тайными словами великого дома»5, то есть он был членом одного из шести судов; а глава этих великих людей, «наместник юга», как «тайный советник по тайным словам шести великих домов», был единственным, кто имел место во всех этих судах. 5 В виде исключения мы вместо этого титула обнаруживаем, что один из «великих людей юга» назывался «начальник царских приемов для размышления над всеми словами», Mar. Mast.Бругш первый правильно определил эти «великие дома», а также слова, означавшие «судья» и «главный судья». (Diet. Suppl., 390 и след. с). Прежде чем кто-либо из этих «великих людей» достигал звания полноправного судьи, он обычно надзирал за канцелярской работой суда и назывался «судья и писец», «судья заместитель начальника писцов» или — на более поздней стадии своей карьеры — «судья и глава писцов»; наконец, по милости фараона его производили в должность одного из тридцати «великих людей юга». Кроме этих членов судейских коллегий, существовали судьи-одиночки, которые, похоже, не относились ни к какому определенному суду. Обладатели второго из этих званий — «судьи от города Нехента» — были помощниками верховного судьи и так же, как и он, представляли «царя, царское хозяйство и шесть великих домов». Очевидно, что отправление правосудия было хорошо организовано и играло важную роль в государстве. Судьи имели свою особую святую покровительницу — богиню истины Маат: все судьи высокого ранга служили ей в качестве жрецов, а верховный судья носил на шее изображение этой богини как знак своей должности6. Похоже, что это древнейшее устройство суда перестало существовать в начале Среднего царства; насколько мне известно, после этого нам встречается лишь один из низших разрядов судей — «судьи от города Нехента»; но и это, вероятно, был всего лишь титул номархов Бени-Хасана и Асьюта. 6 По отрывкам, которые цитирует Бругш. Diet. Suppl., 390, видно, что это украшение, о котором упоминает Диодор, на самом деле было традиционным знаком различия верховного судьи. А вот должность верховного судьи в сочетании с саном наместника продолжала существовать даже в эпоху Нового царства. Вероятно, эта должность так же, как другие должности, пережившие Древнее царство, к тому времени уже давно стала синекурой и сохранялась только как традиционно добавляемый титул. В эпоху Нового царства мы по-прежнему обнаруживаем «наместника шести великих домов», хотя от древних судов еще задолго до этого времени осталось только имя. Суд Нового царства не только был устроен иначе, чем суд Древнего царства, но и назывался по-иному. Прежний «великий дом» был постоянным собранием высокопоставленных чиновников правительства, а в этом суде члены менялись. Он состоял из «мудрецов и князей», то есть жрецов и чиновников, которые «объединялись в великий суд»; в определенный день они собирались у ворот храма, например, «возле двух стел во дворе Амона, у ворот «поклонения» или возле больших ворот царя Рамсеса II, которые называются «довольные правдой» и находятся напротив ворот Амона». В последнем из перечисленных мест и в самом деле стоял «судебный зал фараона», ставший таким знаменитым местом правосудия, что умерший поэт, оказавшийся среди праведников загробного мира, именует его «прекрасные ворота под названием «довольные тем, что творит правду». По тому, что такой суд назывался «суд текущего дня», мы можем видеть, что те, кому их жреческая или государственная должность давала право быть судьей, не заседали в суде все одновременно и что на деле состав суда очень сильно менялся. В 21-й день месяца афир шестнадцатого года царствования Рамсеса IX суд, заседавший по делу князей города, имел следующий состав: «Наместник Хамуэсе, начальник города; Аменхотеп, первый пророк Амона-Ра, царя богов; Несамун, из храма Рамсеса IX, прочного на миллионы лет, пророк Амона-Ра, царя богов; вассал царя Несамун, писец фараона и глава дома верховной жрицы Амона-Ра, царя богов; вассал царя Неферкере-эм-пер-Амун, глашатай фараона; Горе, заместитель... Носитель опахала из дома Горе; Пасер, князь города»7. В этом случае преобладающей была светская часть суда, но в 14-й день месяца фаофи сорок шестого года царствования Рамсеса II мы обнаруживаем суд, членами которого были: «Бекенхонс, первый пророк Амона; Уесер-монт, пророк Амона; Рам, пророк Амона; пророк Уеннофре из храма Мут; пророк Амен-ем-ен из храма Хонса; (святой отец?) Амен-ем-опет из храма Амона; Аменхотеп, жрец и чтец Амона; Эни, жрец и чтец Амона; жрец Хуи, из храма Амона; счетовод Хуи из городского суда». Таким образом, в этом случае мы видим девять жрецов и только одного светского человека: это постоянный писец суда, составлявший отчет о процессе8. Решение иметь в этих судебных делах постоянного чиновника было верным, поскольку протокол заседания был решающим документом по делу, так как весь процесс велся устно. В суде по гражданским делам вначале излагал свою жалобу истец, члены суда при этом сидели, а истец и ответчик стояли; после этого суд объявлял, что дело выслушано, и вызывал обвиняемого, чтобы тот дал ответ. После его защитительной речи суд выносил приговор. Затем победитель поворачивался к проигравшему и объявлял, что ему присудили получить, а проигравший словами «я сделаю это, поистине сделаю это, сделаю это» объявлял, что подчиняется решению суда. Уголовные дела рассматривались так же с той лишь разницей, что выступавшие обращались с обвинениями к наместнику, который занимал место истца. Кроме того, в этих случаях приговор не всегда выносился судом. Судьям было достаточно установить вину заключенного — «обнаружить, что он виновен»; после этого дело отправляли к фараону и предоставляли ему решать, какое наказание будет назначено. 7 Abb., 7, 3 и след. с. Завершающее предложение, возможно, означает «носитель опахала из дома князя», но при таком переводе возникает одна трудность в грамматике. 8 Эти писцы суда назывались также «царские писцы истины». Маг. Cat. d'Ab., 433, 1216. Законы, которыми руководствовались в своих решениях царь и суды, нам, к сожалению, неизвестны. О некоторых из них сказано, что они имеют божественное происхождение; одно из судебных дел сообщает нам, что преступник должен быть приговорен к «великому наказанию — смерти, о которой боги говорят: «сделайте это ему», а дальше явным образом сказано, что это желание богов написано в «записях божественных слов». Вероятно, правдой были слова Диодора, которому сказали, что священные книги законов были составлены богом мудрости Тотом. Диодор мог быть прав в общих чертах и там, где рассказывает о содержании старинных законов. Вполне вероятно, что убийство как свободного человека, так и раба, а также лжесвидетельство карались смертью, измена — отрезанием языка, а подделка документов или печатей — отрубанием руки. Больше сомнений возникает, когда Диодор рассказывает нам, что мать, убившая своего ребенка-младенца, должна была три дня без перерыва держать труп малыша в руках. Такое утонченное наказание могли изобрести скорее греческие философы. Наказание считалось обязательным следствием преступления, которое преследует виновного, пока не уничтожит его: тот, кто наказан — «его преступление завладевает им, оно одолевает его и губит». Кроме этих старинных священных законов существовали и другие, которые возникли в исторические времена. Диодор явным образом сообщает нам о законах, составленных некоторыми мудрыми царями, и действительно, древний судья Ментухотеп хвалится тем, что «дал законы». При XII династии старинные законы не считались каноническими, установленными навсегда и окончательно, и вероятно, так же было в более поздние времена. Разумеется, были особые случаи — исключения из описанной только что судебной процедуры. Те документы, без которых нельзя было обойтись, но которые было неразумно выставлять на обозрение народу, составлялись людьми из ближайшего окружения царя. В таких случаях фараон, как это бывает во всех аристократических государствах, своей волей нарушал обычный порядок правосудия и, обойдя высших чиновников своего судебного ведомства, поручал провести суд одному из своих доверенных лиц. Мы знаем об одном таком случае уже в раннюю эпоху правления VI династии. Вот цитата из жизнеописания Уны, любимца царя Пепи, которого мы уже часто упоминали. Уна рассказывает: «Когда в царском доме тайно слушалось судебное дело против великой супруги царя Имтес, его величество приказал мне явиться и руководить судом — я был один, не было ни верховного судьи, ни наместника, ни князя; я был один потому, что был любезен и приятен сердцу его величества, и потому, что его величество любил меня; я сам составил письменный отчет; был только я и еще один судья от города Нехента. А до этого я имел всего лишь должность начальника передней страны царя, и ни один человек, занимавший мое положение, прежде не выслушивал тайные дела царского дома. Я один был исключением, его величество позволил мне слушать их потому, что я был приятнее сердцу его величества, чем все его князья, чем все его знатные люди и чем все его слуги». Уна имел опыт в таких делах, поскольку до своего назначения на должность начальника передней страны он сам служил помощником верховного судьи («судьей от города Нехента»). У нас есть более подробный рассказ о подобном деле, случившемся в более поздние времена — о большом гаремном заговоре в дни правления Рамсеса III. При рассмотрении этого мерзкого дела фараон тоже обошелся без обычных судов, а создал из нескольких своих доверенных лиц особый суд и негласно дал им власть карать преступников даже смертью. Приведенный здесь короткий отчет о слушании этого дела мог быть составлен для царского архива. О том, что отчет официальный, можно судить по чрезмерной осторожности его составителя, который благоразумно старается избегать подробностей9. Однако и по этому короткому докладу мы можем видеть, что дела, решавшиеся в этом суде, были такими, о которых лучше не кричать во весь голос. Некоторые люди, служившие в домашнем хозяйстве царя (указаны только их вымышленные имена), составили заговор против его величества и замышляли явный мятеж. 9 Приведенное здесь описание большого судебного процесса по делу государственной измене в царствование Рамсеса III взято из Туриного судебного папируса, Папируса Ли и Папируса Роллена, 1888. Ср.:Z., 1879, 76 и след. с. Центром заговора был гарем. Одна из самых старших его обитательниц, Тия, имела сына по имени Пентуэре, «который имел также и другое имя» (то есть, вероятно, был принцем). Тия сговорилась с еще одной дамой из гарема «возбуждать вражду против их господина», вероятно, для того, чтобы посадить Пентуэре на трон. Большинство чиновников, состоявших при женских покоях дворца, были замешаны в этом заговоре: высшие из них принимали в нем активное участие — «советовались с женщинами», а низшие, вероятно, знали о заговоре, присутствовали на некоторых совещаниях заговорщиков и, во всяком случае, считали, что им лучше молчать об этом деле, даже если они и не были согласны с заговорщиками. Из этого видно, каким многообещающим казалось это дело тем, кто был в нем заинтересован. Для Тии и ее сообщников было крайне важно, чтобы к заговору присоединился и активно в нем участвовал высший чиновник гарема — «Пай-беке-камен, великий человек дома», поскольку через него они могли поддерживать связь с внешним миром. «Он передавал их слова наружу их матерям и братьям», и эти послания выглядели так: «Волнуйте народ, подстрекайте врагов, чтобы они начали военные действия против своего господина». Правда, пока что заговорщики вели себя тихо: войска, размещенные в Эфиопии, должны были первыми восстать против фараона и напасть на Египет. Командующего этими войсками заговорщики привлекли на свою сторону: его сестра была в гареме и своими письмами посвятила его в тайну заговора. В подготовку мятежа с большим усердием включились другие высокопоставленные военные и чиновники, в том числе даже верховный жрец богини Сехмет (богиня войны и палящего солнца; изображалась в виде женщины с головой львицы. Центр культа — Мемфис. — Ред.). Они считали себя вправе применять любые средства: даже магия была использована для того, чтобы причинить вред царю. Царский «начальник коров», человек, чье положение было высоким, достал из собственной библиотеки фараона книгу о магии и согласно содержавшимся в ней указаниям сделал несколько восковых фигурок, которые были тайком принесены во дворец, где с их помощью предполагалось вызвать у царя хромоту и болезнь. Возможно, эти умыслы против здоровья царя были менее опасны, чем другие намерения, которые, несомненно, являлись серьезной угрозой для его трона. Мы не знаем, как получилось, что заговор был вовремя раскрыт, но однажды заговорщики (названные в официальном стиле «мерзость страны») были арестованы и предстали перед своего рода военным трибуналом, состоявшим из чиновников высокого и низкого уровней, которых царь посчитал достойными своего особого доверия. До нас дошли указания, которые были даны этому суду, и в них мы читаем характерное место: «Что говорили люди, я не знаю. Поспешите расследовать дело. Вы пойдете и допросите их, а тех, кто должен умереть, вы заставите умереть от их собственной руки так, чтобы я ничего не знал об этом. Кроме того, вы сделаете так, чтобы наказание, назначенное остальным, было выполнено так, чтобы я ничего не знал об этом». Мы видим, что фараон не желал иметь никакого отношения к этому делу: преступники были слишком близко связаны с ним, заговор был слишком опасен для него, чтобы он мог начать против них официальное следствие, при котором стали бы широко известны дела, о которых народу лучше было ничего не знать, и монарху пришлось бы самому назначать наказание виновным. Поэтому он предпочел дать негласные полномочия нескольким людям, которым он доверял, и эти люди должны были уладить это мерзкое дело как можно тише и быстрее. Они также должны были не создавать сенсации своими наказаниями: любой, кто заслуживал смерти, должен был сам покончить с собой. Судьи взялись за свое печальное дело; работа оказалась такой трудной, что они должны были разделиться на две комиссии. Одна состояла из шести членов, «великих князей суда», и в основном занималась судом над чиновниками гарема; другая, из пяти членов, которые все были «вассалами» царя, должна была судить меньше преступлений, но более тяжелых: «вассалы» выносили только смертные приговоры. Эти приговоры коротки и выглядят однообразно: «Великий преступник Месд-су-Ра, бывший вассал. Он был приведен на суд потому, что вступил в сговор с Пай-беке-каменом, который был главой дома, и с женщинами, чтобы побудить недовольных к враждебным действиям против их господина. Он был приведен к великим князьям суда. Они расследовали его преступление, они признали его виновным, они привели в исполнение его наказание». Когда речь шла о людях более низкого звания, процедура суда была короче: «Жены привратников гарема, которые вместе со своими мужьями присоединились к заговору, были приведены к князьям суда, признаны виновными, и был отдан приказ привести в исполнение их наказание: шесть человек». Вот пример приговора, вынесенного высокородному преступнику: «Пентуэре, который раньше носил другое имя. Он был приведен на суд потому, что присоединился к своей матери Тии, когда она устроила заговор с женщинами из гарема, и потому, что он действовал враждебно против своего повелителя. Он был приведен к вассалам, чтобы они могли допросить его. Они признали его виновным, они отпустили его в его дом, он покончил жизнь самоубийством». Краткость этих судебных дел указывает на желание сообщить потомству как можно меньше об истории заговора. Мы не можем с уверенностью назвать имя ни одного из виновных, поскольку многие имена в документах явно записаны в «перевернутом» виде. Один вассал назван Месд-су-Ра, то есть «бог солнца ненавидит его», другой высокопоставленный чиновник Бен-эм-Уэсе — «плохой в Фивах»; разумно считать, что это не могут быть настоящие имена людей, занимавших высокое положение. Вероятно, на самом деле их звали Нефр-эм-Уэсе, то есть «хороший в Фивах», и Мер-су-Ра, то есть «бог солнца любит его»; но усердные писцы, составлявшие отчет, проявляя свою лояльность, исказили эти имена, превратив их в другие, имевшие плохое значение. Прежде чем расследование завершилось, произошел случай, который очень хорошо показывает нам, каким неспокойным было положение дел в египетском суде в древние времена. Трех из шести доверенных лиц царя, входивших в первую комиссию, внезапно пришлось арестовать. Обвиненные женщины из гарема близко сдружились с этими людьми, они разыскали их и вместе с ними и главным подозреваемым, которого звали Пайес, «устроили пивной дом», то есть кутеж. Это было неслыханным нарушением доверия, и доверенные лица «лишились добрых знаков благосклонности, которая была проявлена к ним царем», когда он назначил их быть судьями. Но «их преступление схватило их», и «они были наказаны отрезанием носов и ушей». Два крупных судебных процесса, которые мы только что описали в этой главе, рисуют перед нами полную, хотя вряд ли радостную, картину египетского уголовного правосудия; но по гражданскому правосудию у нас, к сожалению, почти нет материала, который мог бы нам помочь. Те два юридических документа по делам неуголовного характера, которые у нас есть, так сильно повреждены, что цитировать их невозможно; споры о моем и твоем, которыми иногда бывают наполнены частные письма, очень туманны по смыслу, а ни завещаний, ни исков не обнаружено ни одного. К счастью для нашей задачи, у нас есть несколько договоров (египтяне называли их словом опечатанное), которые человек высокого звания часто заключал, чтобы отдать определенные суммы из своих доходов на совершение тех или иных религиозных служб после его смерти. Такими были десять договоров, которые Хапдефай, номарх Асьюта, живший в эпоху Среднего царства, заключил с духовенством своего города; они прекрасно сохранились и заслуживают более подробного изучения. Не похоже, чтобы Хапдефай имел от них большую выгоду10. Он желал обеспечить, чтобы его пять статуй, которые он поставил в своей гробнице и в храме Сиута, каждый год получали от жрецов дары в виде хлеба, пива и мяса. Он также желал обеспечить «зажжение светильников», то есть освещение этих статуй, во время многих праздников, и поэтому обязал жреца, которому были поручены светильники храма, регулярно поставлять фитили для этого освещения. Предметы десяти договоров Хапдефая кажутся нам совершенно незначительными — кроме того, что уже перечислено, он поднес в дар ради совершения молитв у его гробницы «поля, слуг, сады и прочее», — и нам почти непонятно, по какой причине он оказал своим десяти договорам великую честь, приказав сохранить их для нас в пространной надписи из шестидесяти гигантских строк в своей гробнице. Жреческое сообщество, с которым он заключал свои договоры, естественно, ничего не делало без соответствующего вознаграждения, и он должен был платить жрецам за все дары, которые они должны были преподносить. 10 Сравните со всем, что написано далее, мою работу A. Z., 1882, с. 159 и след. с. Подобные же «опечатанные списки платежей» (хетемт дхау) составлялись при заключении соглашений по этому же поводу между жрецами из Абидоса и знатными людьми. Маг. Abyd., ii. 25. Хапдефай расплатился частично дарением некоторых земель из числа его собственных владений, частично уступкой некоторых своих прав. Поскольку он сам входил в сообщество жрецов бога Упуаута (божество загробного мира, бог с головой шакала или волка, «открыватель путей». Был божеством нома Асьют, впоследствии так же, как и Анубис, стал защитником некрополя в Абидосе. — Ред.), он имел право на часть того принадлежавшего храму продовольствия, которое выдавалось каждому жрецу отдельно. Поэтому для того, чтобы расплатиться с собратьями по жреческому служению, ему было проще всего отказаться за себя и своих наследников от части этого продовольствия. Документы о приобретении Хапдефаем того, что являлось предметов договоров, составлены все по одному и тому же официальному образцу: «Договор, заключаемый между А и Б о том, что Б должен дать х А и А должен дать у Б. Смотрите, Б удовлетворен этим». В промежутки между частями этой формулы вписывались всевозможные положения договора — в большинстве случаев в них оговаривались подробности того, о чем заключалось соглашение. Этот предварительный набросок договора должен был полностью удовлетворить законоведов. Это вовсе не была запись уже полностью разработанного договора, сделанная при его заключении (тогда было бы написано: «договор, который был заключен», и т. д.), а, по сути дела, запись содержания договора — таблица, в которую вписано это содержание. Мы почти готовы предположить, что писец осмелился немного изменить установленную формулу, когда эти договоры записывались в гробнице. Седьмой договор — пример одной из самых коротких формулировок соглашения. «Договор, заключаемый бывшим главным пророком Хапдефаем и верховным жрецом Анубиса о предоставлении ему (жрецу) трех фитилей; упомянутые фитили должны быть сожжены в светильниках храма Анубиса; один — в пятый вставной день года накануне новогоднего праздника, еще один — в день новогоднего праздника и еще один — в 17-й день месяца тот, накануне праздника Уаг. За это мы дадим ему: 1000 мер поля из поместья его отцов как цену этих трех фитилей, которые он будет вручать моему похоронному жрецу, чтобы они горели в светильниках. Смотрите, он был удовлетворен этим». Однако другие соглашения составлены более подробно, в них включено много статей, где установлены различные оговорки и основания, например, третье из них: «Договор, заключаемый Хапдефаем, князем и главным пророком, с официальными служителями храма, чтобы они давали ему хлеб и пиво в 18-й день месяца тот — день праздника Уаг, а он должен дать им 24 храмовых дня из своего имущества, из хозяйства своих отцов, но ни в коем случае не из имущества, входящего в хозяйство правителя нома; на деле четыре дня главному пророку, по два дня каждому из них. Смотрите, он сказал им: храмовый день равен 1/360 года. Если все хлеб, пиво и мясо, получаемые храмом ежедневно, будут поделены, 1/360 этих хлеба, пива и всего, что получает этот храм, представляет собой храмовый день, который я даю вам.

Это мое имущество из хозяйства моих отцов, а ни в коем случае не имущество из хозяйства номарха, потому что я поистине такой же сын жреца, как каждый из вас.

Эти дни будут вознаграждением для каждого будущего состава жрецов, чтобы они могли предоставлять мне те хлеб и пиво, которые они должны давать мне. Смотрите: они были довольны этим». К договору приложен список, который показывает, как обязанность поставлять хлеб и пиво распределялась между десятью членами «официального состава» жрецов храма. Каждый из них должен был дать 2 кувшина пива и 200 булок (хлебов), но главный жрец, который получал в уплату четыре дневных рациона храма, должен был поставить 4 кувшина пива и 400 булок. Эти три положения документа очень интересны. В первом сказано, что именно Хапдефай желает, чтобы мы понимали под словами «дневной рацион храма». Это понятие никогда не должно толковаться как поступления за какой-то один определенный день: необходимо определить сумму поступлений за весь год, и 1/360 часть этой суммы должна считаться средним рационом. Остальные положения должны были защитить Хапдефая от возможного подозрения, что он распоряжается доходами, которые не принадлежат ему по наследству: он объявляет, что по рождению принадлежит к сословию жрецов и потому имеет право на доходы, связанные с этим званием. И наконец, третья статья договора снова определяет, каковы те услуги, в обмен на которые Хапдефай уступает своим собратьям по служению пятнадцатую часть годового дохода, который он получает как жрец. По перечисленным примерам мы видим, что тогда существовала уже полностью сформировавшаяся система составления договоров, и это подтверждают факты, содержащиеся в тех же любопытных записях. Прежде всего бросается в глаза то, как ограничены были права номарха распоряжаться имуществом по завещанию: снова и снова подчеркивается, что правитель ном

Метки: Древний Египет, полиция, Долина царей, Фивы

НОВЫЙ РАЗДЕЛ СООБЩЕСТВА

Гробница KV55 - кто был владельцем?

Гробница KV55 - кто был владельцем? | Долина Царей |

Эта странная гробница задавала много вопросов, на которые ученые старались ответить. Мало, что было доказано, хотя удалось создать некоторые убедительные гипотезы.

С этим заболеванием кости пожилого человека могут казаться гораздо моложе - Смит в доказательство предложил пример 36-летнего мужчины, чьи кости оказались как у 22-23 летних. Чтобы поддержать свою теорию, Эллиот Смит также отметил, что еще одним последствием синдрома Фрелиха является то, что человек в течение жизни имеет расширение черепа и разрастание затылочной части - возможно, именно это - причина очень странных изображений Эхнатона в его статуях - длинное лицо , расширенные черепа, женственность тела (синдром Фрелиха также активизирует женские гормоны) - идеальный ответ на оба вопроса о личности мумии из гробницы и странном внешнем облике Эхнатона. Или, может быть, нет? Другим симптомом синдрома является то, что эти люди не в состоянии иметь детей - но у Эхнатона было 5 дочерей. Кроме того, не только Эхнатон, но и все члены царской семьи в то время были изображены так странно - может быть это новый стиль изображения фараона, который был еще одним разрывом с традицией?  |

Золотая фольга, найденная в гробнице

Еще один сайт, дело с объектами из KV55: KV55 - утраченные объекты, где в настоящее время? "Уильям Макс Миллер

Метки: Эхнатон, Царица Тия, Долина царей, мумии, гробница

Анхесенамон, жена Тутанхамона, дочь Эхнатона

Анхесенамон, жена Тутанхамона, дочь Эхнатона |

|

Метки: Тутанхамон, Тутанхатон, Эхнатон, нефертити, Анхесенамон, Анхесенпаатон, мумиии

ТРОЯ

Название

Ранние слои Трои относятся к оригинальной западноанатолийской цивилизации. Постепенно Троя испытывает всё большее влияние центральной Анатолии (хаттов, позднее — хеттов).Имя «Троя» фигурирует в хеттских архивах как Таруиша. На египетской стеле времен Рамсеса III упомянута его победа над морским народом «турша». Это название часто сопоставляют с народом «тереш», упомянутым несколько ранее на знаменитой стеле Мернептаха. Единства в мнениях о том, были ли эти пришельцы троянцами, в научном мире не наблюдается. Имена с данным корнем встречаются в микенских текстах [ 1], например командир отряда to-ro-o [2]

Прежде высказывались соображения, что термины «Троя» и «Илион» могли обозначать различные города одного и того же древнего государства, либо один из этих терминов мог обозначать столицу, а другой — собственно государство, и «слились» в один термин лишь в «Илиаде» (согласно Гиндину и Цымбурскому, Троя — обозначение страны, а Илион — города [3]). Такая точка зрения не лишена оснований, поскольку в «Илиаде», в свою очередь, выделяются фрагменты с параллельными сюжетами, то есть, возможно, восходящие к различным пересказам одного и того же сюжета; к тому же, «Илиада» возникла много столетий спустя после событий Троянской войны, когда многие детали могли забыться.

Археология Трои

Среди современных Шлиману историков была распространена гипотеза о том, что Троя находилась на месте селения Бунарбаши. Тождество холма Гиссарлык с гомеровской Троей предположил в 1822 г. Чарлз Макларен. Сторонником его идей был Френк Калверт, который начал в Гиссарлыке раскопки за 7 лет до Шлимана. По иронии судьбы, участок холма Гиссарлык, принадлежавший Калверту, оказался в стороне от гомеровской Трои. Генрих Шлиман, который был знаком с Калвертом, начал целенаправленное исследование второй половины Гиссарлыкского холма в конце XIX века. Большинство находок Шлимана сейчас хранятся в Пушкинском музее (Москва), а также в Государственном Эрмитаже. К настоящему времени археологи обнаружили на территории, ассоциируемой с древней Троей, следы девяти крепостей-поселений, существовавших в разные эпохи.Первое из найденных в Гиссарлыке поселений (так называемая Троя I) представляло собой крепость диаметром менее 100 м и, очевидно, существовало на протяжении длительного периода. К гомеровской эпохе относится седьмой слой, который представляет Трою в виде обширного (площадью свыше 200 тыс. м²) поселения, обнесённого крепкими стенами с девятиметровыми башнями. Крупные раскопки 1988 года показали, что население города в гомеровскую эпоху составляло от шести до десяти тысяч жителей — по тем временам, весьма внушительное число. Согласно данным экспедиции Корфмана, площадь ок. 170 тыс. м² для нижнего города, ок. 23 тыс. м² для цитадели. [4]

Девять основных слоев древней Трои

- Кумтепе, или Троя 0 — неолитическое поселение, существовавшее в окрестностях Трои.

- Троя I (3000–2600 гг. до н. э.): Первое Троянское поселение, диаметром 100 м, было застроено очень примитивными жилищами из глиняных кирпичей. Судя по оставшимся следам, оно погибло во время пожара. Керамика имеет сходство с керамикой культуры Езеро в Болгарии [5].

- Троя II (2600—2300 гг. до н. э.): Следующее поселение выглядит более развитым и богатым. В 1873 году немецкий археолог Шлиман обнаружил в этом слое знаменитый троянский клад, который состоял из многочисленного оружия, медных безделушек, частей драгоценных украшений, золотых сосудов, могильных плит доисторического и раннеисторического периода. В III тысячелетии до н. э. эта высокоразвитая культура была также уничтожена пожаром.

- Троя III—IV—V (2300—1900 гг. до н. э.): Эти слои свидетельствуют о периоде упадка в истории древнего города.

- Троя VI (1900—1300 гг. до н. э.): Город увеличился в диаметре до 200 метров. Поселение стало жертвой сильного землетрясения 1300 года до н. э.

- Троя VII-A (1300—1200 гг. до н. э.): К этому периоду относится знаменитая Троянская война. Позднее афиняне разграбили и разрушили поселение.

- Троя VII-B (1200—900 гг. до н. э.): Полуразрушенная Троя была захвачена фригийцами.

- Троя VIII (900—350 гг. до н. э.): В это время город населяли алеанские греки. Царь Ксеркс посещал тогда Трою и принес здесь в жертву более чем 1000 голов скота.

- Троя IX (350 г. до н. э. — 400 г. н. э.): Довольно крупный центр эллинистической эпохи.

Язык и письменность

Вопрос о языке Гектора и Приама давно занимал учёных. Некоторые древнегреческие историки предполагали, что их речь могла быть близка фригийской. Затем высказывалось мнение, что жители гомеровской Трои были предками этрусков (на основании легенды о том, что Эней и его спутники были выходцами из Трои).В середине 1980-х гг. Н.Н.Казанский опубликовал несколько обломков глиняных сосудов из Трои с непонятными знаками, напоминавшими критское письмо — он назвал эти знаки троянским письмом. Однако, по мнению других специалистов, это могли быть не надписи, а лишь подражание письменности.

В 1995 г. в слоях Трои VII была обнаружена печать с лувийскими иероглифами [6]. В сочетании с последними данными о том, что имена Приама и других троянских героев скорее всего имеют лувийское происхождение, в научном мире всё более укореняется мнение о том, что древние троянцы говорили на лувийском наречии. В выпущенной в 2004 году Оксфордским университетом монографии Иоахим Латач приходит к выводу, что лувийский язык был официальным языком гомеровской Трои. Вопрос о повседневном языке троянцев пока остаётся открытым.

Несмотря на это, Троя находилась под сильным эллинским влиянием, многие знатные троянцы параллельно носили местные и греческие имена (например, Парис одновременно носил имя Александр). Тот факт, что греческие имена троянцев не являются выдумкой Гомера, подтверждают хеттские надписи, упоминающие имена правителей Таруисы (Вилусы).

Народы T-K-R и T-R-S, предположительно отождествляемые с тевкрами (синоним троянцев) и троянцами (или тирсенами?), упоминаются в надписях эпохи Рамзеса II среди «народами моря».

В настоящее время большинство востоковедов сходятся во мнении, что Троянское государство было многонациональным. В пользу этого говорит довольно пёстрый состав «народов моря», мигрировавших, как предполагается, в результате Троянской войны.

Литература

- Гиндин Л. А. Население Гомеровской Трои, 1993.

- Гиндин Л. А., Цымбурский В. Л. Гомер и история Восточного Средиземноморья. М. 1996.

- История древнего Востока, ч. 2. М. 1988.

Примечания

- Гиндин Л. А., Цымбурский В. Л. Гомер и история Восточного Средиземноморья. М., 1996. С.208

- Предметно-понятийный словарь греческого языка. Микенский период. Л., 1986. С.134

- Гиндин Л. А., Цымбурский В. Л. Гомер и история Восточного Средиземноморья. М., 1996. С.100-103

- Latacz J. Troy and Homer. Oxford UP. 2004. P.26

- Рындина Н. В., Дегтярёва А. Д. Энеолит и бронзовый век. М. 2002. С. 46.

- Latacz J. Troy and Homer. Oxford UP. 2004. P.69

Метки: троя, троянцы, Гомер, Троянская война, Приам, Ахилл, Гектор, Парис, Елена Прекрасная, Менелай

Новая хронология...

ПИРАМИДЫ В БОСНИИ

К весне 2007 года Археологический парк Боснийских пирамид посетили 250 тыс. туристов со всего света, фотография пирамиды Солнца вошла в список 10 самых главных фотографий 2006 г. журнала National Geographic. Новостные каналы большинства стран мира сообщили об открытии пирамид в Боснии. Семир Османажич стал героем для миллионов и одним из самых узнаваемых людей в Европе.

Маленькое европейское государство Босния и Герцеговина, еще 12 лет назад раздираемое кровопролитной гражданской войной, получило еще одну причину для того, чтобы окончательно объединиться и забыть ужасы прошлого ради права своей страны считаться краем великих пирамид.

Второй год раскопок начался в апреле, хотя в туннелях они не прекращались и зимой. Площадь исследования охватила пять пирамид и район вокруг, большой комплекс туннелей. Как и в 2006 г. применялась тактика точечных раскопок: на каждом объекте (за исключением туннелей) выбираются участки разной площади для детального их изучения. Такая методика помогает оценить всю колоссальность сооружения, предоставить неопровержимые доказательства скептикам, а также составить макеты и карты для раскопок в последующие годы.

В мае было найдено много каменных конструкций искусственного происхождения (man-made constructions) с орнаментами, а также загадочные линии и полосы, напоминающие желоба на каменной кладке. Если орнамент на небольших каменных плитках был частью декоративной облицовки пирамиды, то эти линии не подаются объяснению, они свидельствуют о доселе неизвестной культуре.

Тогда же были найдены хорошо сохранившиеся и гладко отполированные многотонные плиты холма Вратница (Vratnica), который, не обладая пирамидальной формой, представляет собой сложную конструкцию из каменно-бетонных блоков, идентичных тем, что находят на близлежащих пирамидах. Вратница представляет собой доисторический храмовый или дворцовый комплекс.

В июне разгорелись очередные споры вокруг открытия: группа культурологов и археологов из Боснии и Европы выступили за прекращение раскопок, так как это может нанести вред средневековым памятникам Високо. За высказываниями данного рода стояло археологическое лобби, которое с самого начала было скептически настроено к самому факту наличия пирамид в Боснии. "Кабинетных археологов", как их назвал Османаджик, хватило лишь на 15 минут пребывания в Археологическом парке для того, чтобы сделать заявления об отсутствие пирамид в Боснии. Интересно, неужели все великие археологи делали свои заключения за 15 минут?!