Елена Байер,

13-07-2010 13:27

(ссылка)

ДОСТОЕВСКИЙ: ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА

В 1871 году, 1 июля (14 июля ст. ст.) в Петербургской судебной палате начинается суд, первый в России гласный политический «процесс нечаевцев».

«Мы не признаем другой деятельности, кроме работы по истреблению, но мы допускаем, что формы, которые примет эта деятельность, будут весьма различны - яд, нож, веревка и т. д. В этой борьбе революция одинаково освящает все формы действия», - писал революционер и мистификатор Сергей Нечаев в знаменитом «Катехизисе революционера». В конце августа 1869 года Нечаев приехал в Россию из-за границы и приступил к организации революционного общества под названием «Народная расправа». Организация, разделенная на пятерки возглавлялась лично Нечаевым, который требовал абсолютного и слепого послушания. Против Нечаева выступил один из членов кружка - студент Сельскохозяйственной академии Иван Иванов. Нечаев обвинил Иванова в предательстве. В ночь на 21 ноября 1869 года Иванова заманили в грот в парке Сельскохозяйственной академии и убили. Труп Иванова обнаружили через четыре дня после убийства. 300 нечаевцев были арестованы, 84 предстали перед судом летом 1871 года. По материалам нечаевского дела ДОСТОЕВСКИЙ написал «Бесов».

Бесы Достоевского в сообществе (текст, видео из цикла «Библейский сюжет»)

http://my.mail.ru/community...

О Нечаеве

http://www.kommersant.ru/do...

«Мы не признаем другой деятельности, кроме работы по истреблению, но мы допускаем, что формы, которые примет эта деятельность, будут весьма различны - яд, нож, веревка и т. д. В этой борьбе революция одинаково освящает все формы действия», - писал революционер и мистификатор Сергей Нечаев в знаменитом «Катехизисе революционера». В конце августа 1869 года Нечаев приехал в Россию из-за границы и приступил к организации революционного общества под названием «Народная расправа». Организация, разделенная на пятерки возглавлялась лично Нечаевым, который требовал абсолютного и слепого послушания. Против Нечаева выступил один из членов кружка - студент Сельскохозяйственной академии Иван Иванов. Нечаев обвинил Иванова в предательстве. В ночь на 21 ноября 1869 года Иванова заманили в грот в парке Сельскохозяйственной академии и убили. Труп Иванова обнаружили через четыре дня после убийства. 300 нечаевцев были арестованы, 84 предстали перед судом летом 1871 года. По материалам нечаевского дела ДОСТОЕВСКИЙ написал «Бесов».

Бесы Достоевского в сообществе (текст, видео из цикла «Библейский сюжет»)

http://my.mail.ru/community...

О Нечаеве

http://www.kommersant.ru/do...

Метки: писатели, Россия, Достоевский, бесы, Нечаев

Елена Байер,

14-03-2010 14:47

(ссылка)

НЕ-ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Из блога Солнце http://blogs.mail.ru/mail/a...

Тематические изыски, или "Об ком звоним"...

Е. Хмелева

Как вы думаете, что нужно для написания хорошей книги? Для начала - уметь писать, скажете вы - и будете абсолютно правы! А еще что? Умение правильно выбрать тему. Такую тему, чтобы читатель на протяжении всей книги сидел вцепившись в переплет и перебирал ногами от возбуждения - ну, что там дальше-то?! К сожалению, многие молодые (да и не очень) авторы отнюдь не утруждают себя поисками интересных тем, а придерживаются уже имеющихся, подчас - избитых, испробованных и потертых. Таким образом, мы имеем клонов почище овечки Долли, почти во всех жанрах уже напечатанных и переизданных книг. К тому же многие молодые авторы не очень-то и представляют себе, что им делать с той или иной выбранной или заказанной им темой.

Пробежимся?..

1. "Все в жизни плохо" или "никто меня не любит". Почти всегда автобиографичное произведение, где главный герой - одинокий, гордый, красивый и безумно сексуальный. Работает герой менеджером, дизайнером, иногда - учителем. Книга представляет собой описание жизненных и трудовых проблем героя, его случайных связей и пьянок, вперемешку с философскими рассуждениями. Кончается книга чаще всего так: "Он вышел на улицу и подставил разгоряченное лицо осеннему дождю". Бр-р-р-р.

2. "Земное и небесное". Небесный ангел, эльф или другое неземное прекрасное создание попадает на землю и влюбляется в земную и потому смертную. Или в земного и смертного. Короче - трагедия всей его бессмертной жизни. Как альтернатива ангелам, у авторов-готов, мистиков и любителей ужастиков "используются" вампиры.

3. "Великий артефакт". На протяжении всей книги герои и иже с ними гоняются за каким-нибудь артефактом, которой или наделяет владельца невероятными способностями (волшебными, творческими, сексуальными или же деловыми - в зависимости от фантазии автора), или же способен разрушить или исправить мир. Положительные герои желают использовать его во благо, а отрицательные - во зло. Как вариант, вместо артефакта может быть какая-нибудь историческая реликвия, которую злодеи всеми силами пытаются вывести куда-нибудь подальше.

4. "Я - пришелец". Главный герой оказывается в параллельном мире, на другой планете, в другой исторической эпохе, где становится королем, богом, волшебником, "истиной в последней инстанции" или революционером. Короче - "весь мир ля-ля-ля мы разрушим"

5. "Неравный брак". Чаще всего слезливо-сопливая история любви людей разного круга - дочери олигарха и студента из провинции, самого олигарха (женатого, с тремя детьми) и скромной секретарши (студентки, просто девушки, которую он как-то подвез в дождливый вечер), дочери академика и простого "советского" учителя и т.п. Описание моральных страданий героев перемежается с постельными сценами, достойными занесения в "Камасутру". Чаще всего книга кончается расставанием героев по причине невозможности соединиться или трагической гибелью одного из них.

6. "Передовая графиня". Она умна, идет широким шагом впереди своей эпохи. Крестьян освободила задолго до наполеоновских войн. Она разоблачает шпионов, попутно спасает Россию и Государя, а любит всего лишь благородного, но бедного военного офицера. Кончается или свадьбой в Париже, или медовым месяцем в Сибири.

7. "Простая любовь простого менеджера". Имеется: девушка, у нее - высшее образование, хорошая работа, ослепительная красота и высокие моральные качества. Отсутствует - любовь и личная жизнь. И тут появляется герой - красавец-мужчина, богатый, но - с проблемами. Как обязательное условие: наличие мудрой тети или подружки-советчицы, а также бывшей жены героя.

8. "Мой адрес - Советский Союз". Автор пытается воссоздать эпоху 1950-1960-х годов, чаще всего неудачно. Его герои живут в коммуналке или "хрущобе", имеют простые профессии, они или высокоморальны, или явно просятся на Колыму - убирать снег. Весь.

9. "Призрак метрополитена" или "Как выжить после Апокалипсиса". Миру явилась "белая полярная лисичка", все либо вымерли, либо мутировали, либо вовремя спрятались. Последние, оставшись в твердом разуме и более-менее человеческом обличье, рыщут по подземельям, пещерам, лесам и прочим мрачным территориям с пулеметом либо в поисках лекарства для всего человечества, либо в поисках живых собратьев, либо с целью просто "найти пожрать". Книга похожа на инструкцию по прохождению компьютерного квеста-стрелялки.

10. "Импортный принц на белом мерседесе". Книга описывает случайное знакомство, вспыхнувшие чувства, метание по посольствам с целью объединения героев в счастливый союз и т.д. Попутно могут возникать споры о преимуществе того или иного государственного строя: "а у вас зато негров линчуют"+ Короче - лавры "Интердевочки" кому-то не дают покоя.

11. "Следствие ведет идиотка". Этих книг сегодня не пишет только ленивая. Сама героиня - невероятно затюканная дама, как правило, с неудавшейся личной жизнью, которая с завидным постоянством влипает в самые невероятные ситуации. Мотивы убийств в книге нереальны, остальные герои или дураки, или супермены, или сволочи. Поскольку автор никогда не работал в милиции, прокуратуре или следственных органах, книга написана по мотивам Уголовного Кодекса (за что и сколько дают) и имеет отношение к литературе такое же, как расписание пригородных электричек.

12. "Всемирный заговор" или "Былина об Илье МУРовце". Враг (неважно какой!) уже у ворот и грозит немедленной расправой над ничего не подозревающими мирными гражданами. Но - спи, народ, спокойно: ведь у тебя есть ОН - великий и неподкупный сержант милиции! Книга изобилует большими деньгами, соблазнами, тайными организациями, шифрами, длинноногими блондинками с 190 IQ и суровыми буднями каких-то органов.

13. "Политические подштаники". Для написания книги о российских и забугорных политиках автору достаточно регулярно смотреть программу "Вести" и "К барьеру", а также просматривать странички в периодических изданиях с описанием, кто у кого чего украл и кто у кого чего купил. Благодаря этому он безошибочно предскажет очередной дефолт, а также проникнет в самые глубокие+ гм+ места политической жизни. При этом знание истории, умение мыслить и хоть в чем-то разбираться, не обязательны.

14. "А вас, Штирлиц, я попрошу" Герой - разведчик, заброшенный в прямом и в переносном смысле в одну из стран Западной Европы, Азии или Америки. Он обаятелен, умен, в совершенстве владеет собой, иностранными языками, карате, и умением втираться в доверие к высшим партийным лидерам страны-противника. Как правило, остается без связи и выкручивается своими силами. Возвращается домой, пройдя через все круги ада почти без единой царапины.

15. "Рублевская красавица". В последнее время, благодаря творчеству определенных дам, эта тема стала прямо таки насущной. Как же - простому неискушенному россиянину всегда интересно и, главное, важно знать, какое это страдание - быть женой олигарха! Попутно читателю предлагается другая необходимая в жизни информация: сколько нужно на шубу шкурок шиншиллы, почем нынче изделия "Graff"* и как можно уберечься от кризиса путем увольнения стилиста любимой собачки.

Пробежимся?..

1. "Все в жизни плохо" или "никто меня не любит". Почти всегда автобиографичное произведение, где главный герой - одинокий, гордый, красивый и безумно сексуальный. Работает герой менеджером, дизайнером, иногда - учителем. Книга представляет собой описание жизненных и трудовых проблем героя, его случайных связей и пьянок, вперемешку с философскими рассуждениями. Кончается книга чаще всего так: "Он вышел на улицу и подставил разгоряченное лицо осеннему дождю". Бр-р-р-р.

2. "Земное и небесное". Небесный ангел, эльф или другое неземное прекрасное создание попадает на землю и влюбляется в земную и потому смертную. Или в земного и смертного. Короче - трагедия всей его бессмертной жизни. Как альтернатива ангелам, у авторов-готов, мистиков и любителей ужастиков "используются" вампиры.

3. "Великий артефакт". На протяжении всей книги герои и иже с ними гоняются за каким-нибудь артефактом, которой или наделяет владельца невероятными способностями (волшебными, творческими, сексуальными или же деловыми - в зависимости от фантазии автора), или же способен разрушить или исправить мир. Положительные герои желают использовать его во благо, а отрицательные - во зло. Как вариант, вместо артефакта может быть какая-нибудь историческая реликвия, которую злодеи всеми силами пытаются вывести куда-нибудь подальше.

4. "Я - пришелец". Главный герой оказывается в параллельном мире, на другой планете, в другой исторической эпохе, где становится королем, богом, волшебником, "истиной в последней инстанции" или революционером. Короче - "весь мир ля-ля-ля мы разрушим"

5. "Неравный брак". Чаще всего слезливо-сопливая история любви людей разного круга - дочери олигарха и студента из провинции, самого олигарха (женатого, с тремя детьми) и скромной секретарши (студентки, просто девушки, которую он как-то подвез в дождливый вечер), дочери академика и простого "советского" учителя и т.п. Описание моральных страданий героев перемежается с постельными сценами, достойными занесения в "Камасутру". Чаще всего книга кончается расставанием героев по причине невозможности соединиться или трагической гибелью одного из них.

6. "Передовая графиня". Она умна, идет широким шагом впереди своей эпохи. Крестьян освободила задолго до наполеоновских войн. Она разоблачает шпионов, попутно спасает Россию и Государя, а любит всего лишь благородного, но бедного военного офицера. Кончается или свадьбой в Париже, или медовым месяцем в Сибири.

7. "Простая любовь простого менеджера". Имеется: девушка, у нее - высшее образование, хорошая работа, ослепительная красота и высокие моральные качества. Отсутствует - любовь и личная жизнь. И тут появляется герой - красавец-мужчина, богатый, но - с проблемами. Как обязательное условие: наличие мудрой тети или подружки-советчицы, а также бывшей жены героя.

8. "Мой адрес - Советский Союз". Автор пытается воссоздать эпоху 1950-1960-х годов, чаще всего неудачно. Его герои живут в коммуналке или "хрущобе", имеют простые профессии, они или высокоморальны, или явно просятся на Колыму - убирать снег. Весь.

9. "Призрак метрополитена" или "Как выжить после Апокалипсиса". Миру явилась "белая полярная лисичка", все либо вымерли, либо мутировали, либо вовремя спрятались. Последние, оставшись в твердом разуме и более-менее человеческом обличье, рыщут по подземельям, пещерам, лесам и прочим мрачным территориям с пулеметом либо в поисках лекарства для всего человечества, либо в поисках живых собратьев, либо с целью просто "найти пожрать". Книга похожа на инструкцию по прохождению компьютерного квеста-стрелялки.

10. "Импортный принц на белом мерседесе". Книга описывает случайное знакомство, вспыхнувшие чувства, метание по посольствам с целью объединения героев в счастливый союз и т.д. Попутно могут возникать споры о преимуществе того или иного государственного строя: "а у вас зато негров линчуют"+ Короче - лавры "Интердевочки" кому-то не дают покоя.

11. "Следствие ведет идиотка". Этих книг сегодня не пишет только ленивая. Сама героиня - невероятно затюканная дама, как правило, с неудавшейся личной жизнью, которая с завидным постоянством влипает в самые невероятные ситуации. Мотивы убийств в книге нереальны, остальные герои или дураки, или супермены, или сволочи. Поскольку автор никогда не работал в милиции, прокуратуре или следственных органах, книга написана по мотивам Уголовного Кодекса (за что и сколько дают) и имеет отношение к литературе такое же, как расписание пригородных электричек.

12. "Всемирный заговор" или "Былина об Илье МУРовце". Враг (неважно какой!) уже у ворот и грозит немедленной расправой над ничего не подозревающими мирными гражданами. Но - спи, народ, спокойно: ведь у тебя есть ОН - великий и неподкупный сержант милиции! Книга изобилует большими деньгами, соблазнами, тайными организациями, шифрами, длинноногими блондинками с 190 IQ и суровыми буднями каких-то органов.

13. "Политические подштаники". Для написания книги о российских и забугорных политиках автору достаточно регулярно смотреть программу "Вести" и "К барьеру", а также просматривать странички в периодических изданиях с описанием, кто у кого чего украл и кто у кого чего купил. Благодаря этому он безошибочно предскажет очередной дефолт, а также проникнет в самые глубокие+ гм+ места политической жизни. При этом знание истории, умение мыслить и хоть в чем-то разбираться, не обязательны.

14. "А вас, Штирлиц, я попрошу" Герой - разведчик, заброшенный в прямом и в переносном смысле в одну из стран Западной Европы, Азии или Америки. Он обаятелен, умен, в совершенстве владеет собой, иностранными языками, карате, и умением втираться в доверие к высшим партийным лидерам страны-противника. Как правило, остается без связи и выкручивается своими силами. Возвращается домой, пройдя через все круги ада почти без единой царапины.

15. "Рублевская красавица". В последнее время, благодаря творчеству определенных дам, эта тема стала прямо таки насущной. Как же - простому неискушенному россиянину всегда интересно и, главное, важно знать, какое это страдание - быть женой олигарха! Попутно читателю предлагается другая необходимая в жизни информация: сколько нужно на шубу шкурок шиншиллы, почем нынче изделия "Graff"* и как можно уберечься от кризиса путем увольнения стилиста любимой собачки.

МОЙ КОММЕНТАРИЙ.

Язвительно, с претензией на проникновение в проблемы современной литературы... Но дело в том, что рассматривает автор то, что, так сказать, около литературы никогда не лежало, - бульварное чтиво... А чтиву положено по природе быть таким... Что уж тут копья ломать? Было бы из-за чего!

А насчет: "...чтобы читатель на протяжении всей книги сидел вцепившись в переплет и перебирал ногами от возбуждения - ну, что там дальше-то?!" - хотелось бы у автора спросить, пробовала ли она читать книгу, вцепившись в переплет - не в обложку, а именно в переплет... и при этом перебирать ногами. Пусть попробует - вот ей и новая захватывающая тема для ее очередного опуса - не романа, конечно, а так, для бульварной статьи...

По моему глубокому убеждению, ТАКОЙ критик достоин именно ТАКОЙ литературы. И темы здесь ни при чем: вся мировая классика укладывается в ее условные темы. Дело в таланте, мудрости, искренности автора, в его честности и трудолюбии. Толстой 20 лет писал и переписывал роман, Пушкин мучительно искал слово, Довлатов работал над своими рассказами так, чтобы слова даже с приблизительно одинаковым набором звуков не встречались в одном предложении... До того ли современным псевдописателям, если пишут они НЕ потому, что душа кричит, а потому, что читатель СКУШАЕТ ВСЁ, да и денег хочется...

Уж не знаю, кстати или некстати, но вспомнился анекдот 90-х.

Встречаются два однокурсника, в прошлом выпускника консерватории. Один - цветущий, жизнерадостный; другой - поникший, обтрепанный.

- Как ты? - спрашивает жизнерадостный.

- Да вот, написал симфонию, оперу, фортепианный концерт... Никому не надо. Говорят, что сейчас другие музыкальные формы востребованы. Денег нет... А ты-то как?

- Я - хорошо. Тоже музыку пишу, платят так, что квартиру, машину купил, на Канары съездил... - отвечает жизнерадостный.

- Извини, я что-то имени твоего последнее время не слышал... Что ты написал?

- Ну, вот хотя бы, из последнего: "М-м-м, Данон..." - пропел жизнерадостный...

Метки: Проблемы, самобытность, писатели, Литература

Елена Байер,

12-02-2010 16:37

(ссылка)

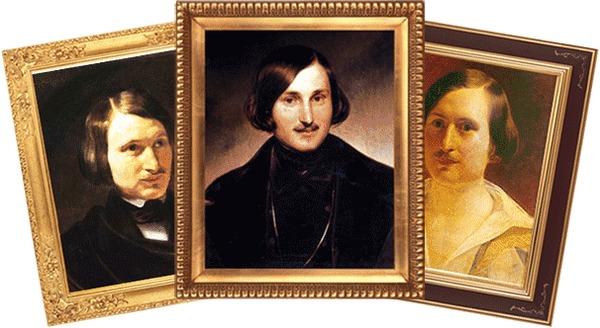

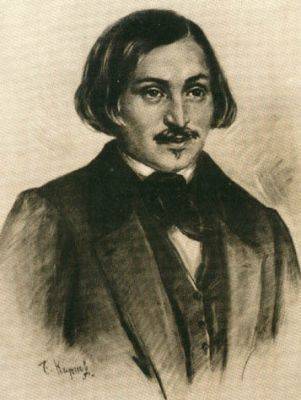

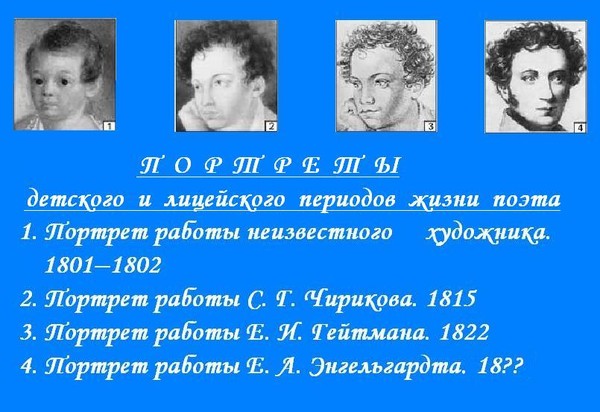

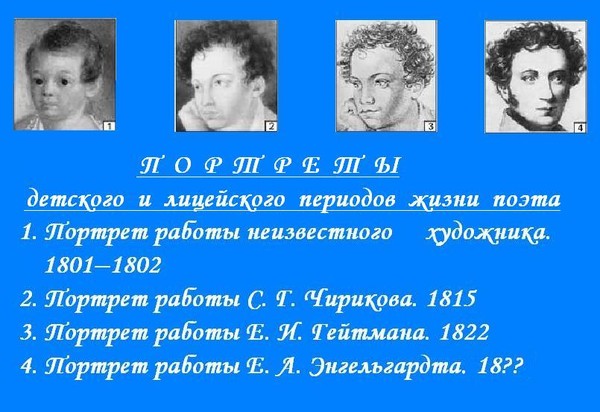

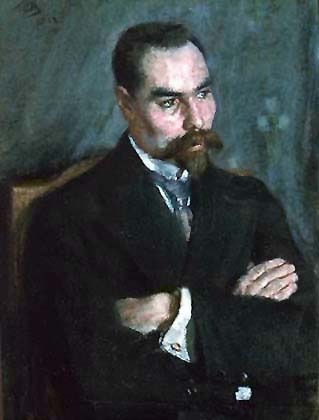

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОРТРЕТА ПУШКИНА

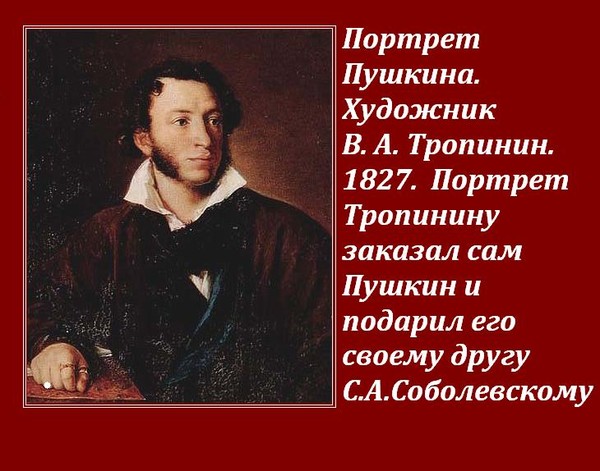

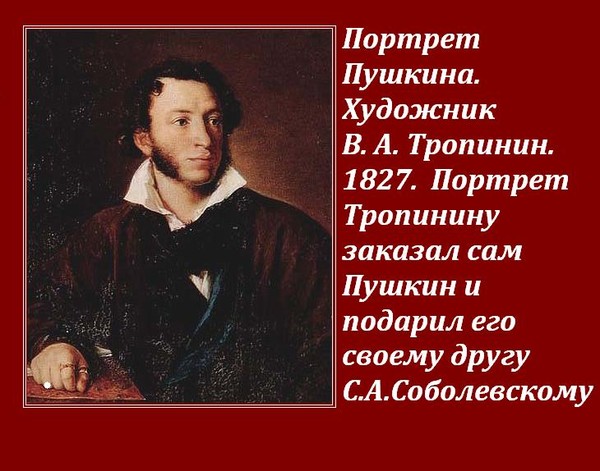

В 1827 году в девятом номере журнала «Московский телеграф» его владелец Николай Алексеевич Полевой писал:

«Русский живописец Тропинин недавно окончил портрет Пушкина. Пушкин изображен en trois guart (три четверти), в халате, сидящий подле столика. Сходство портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта. Впрочем, физиономия Пушкина столь определенная, выразительная, что всякий живописец может схватить ее, вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о ней истинное понятие. Действительно, гений пламенный, оживляется при каждом новом впечатлении, должен изменять выражение лица своего, которое составляет душу лица... Не от того ли замечают такое несходство в лучших портретах Байрона, хотя все они имеют нечто общее, выражающее подлинник?..»

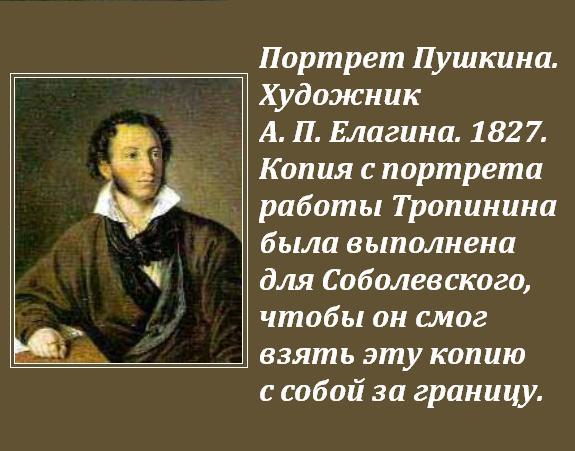

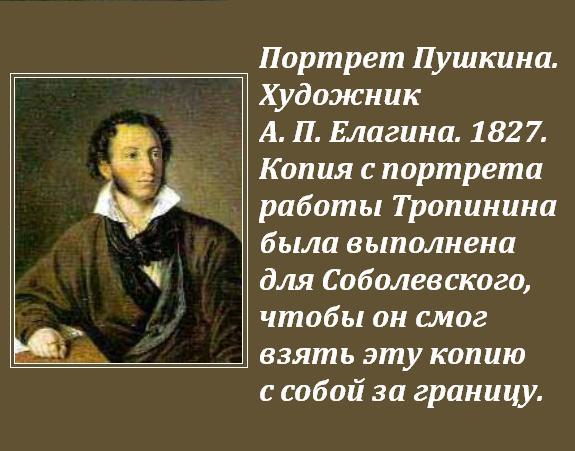

Владелец портрета Пушкина работы Тропинина С. А. Соболевский отдал его для копирования в уменьшенном размере Авдотье Петровне Елагиной. Она не была профессионалом, но явно обладала художественным талантом. Елагина сделала копию размером 26 × 21,5 см. Ее видел Пушкин, ее оценили современники. Вокруг елагинской копии, прежде чем она попала в Пушкинский дом в Петербурге, разыгралась поистине детективная история. С. А. Соболевский выбросил копию как «скверное подражание», но она не пропала, ее подобрали. Внучка Елагиной, М. В. Беэр, сохранившая копию, представила ее в 1899 году на юбилейной выставке, посвященной 100-летию поэта. Все думали, что это и есть оригинал работы Тропинина.

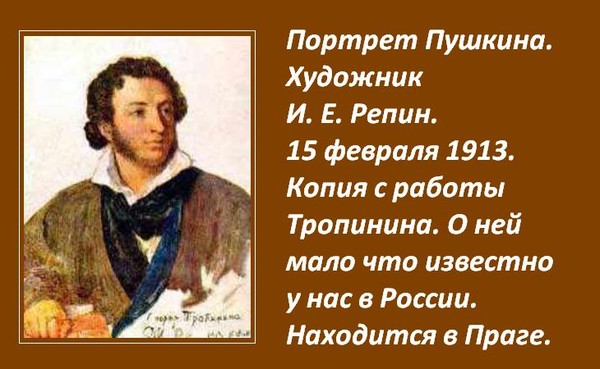

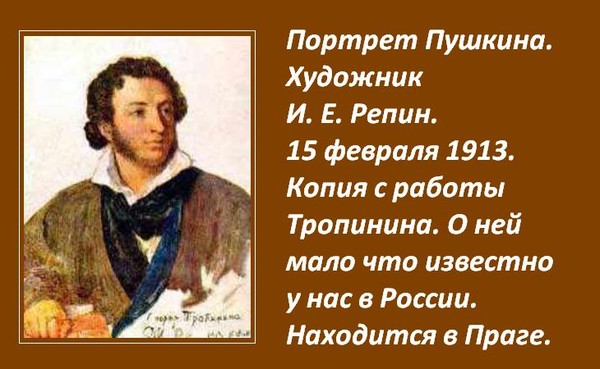

Несколько поколений художников стремились «схватить» ускользающий облик гения и остановить мгновение, но тщетно. Илья Ефимович Репин в течение двадцати лет работал над картиной «Пушкин на берегу Невы» и сделал для нее почти сотню эскизов поэта.

«Испробованы все мои самые смелые приемы, ― нет удачи, нет удачи, ― писал Репин Леониду Андрееву 28 января 1917 года, ― а между тем, ведь вот кажется так ясно, я вижу этого "неприятного, вертлявого человека", этого "обезьяну", этого возлюбленного поэта... Передо мной фотографии со всех его портретов, предо мною две маски с мертвого; я уже умею разбираться, что лучше из всего материала; уже совершенно ясно чувствую характер этого чистокровного арапа. Маска с мертвого так изящна по своим чертам и пластике, так красивы эти благородные кости, такой страстью полно было это в высшей степени подвижное лицо, и все это было заключено в строгой раме врожденного благородства и гениального ума... И вот я, посредственный художник, дерзнул изобразить этого гения... Признаюсь вам ― особенно три последние недели, еще более три последние дня, опять беззаветно, ходил на приступ своего Порт-Артура».

* * *

С середины 1850-х годов подлинный портрет работы Тропинина находился у директора Московского архива Министерства иностранных дел археографа М. А. Оболенского, купившего его в Москве в меняльной лавке за 50 рублей. С 1889 по 1937 год истинный портрет работы Тропинина экспонировался в Третьяковской галерее, а затем и по сей день ― в Царскосельском пушкинском музее. Он стал широко известен с 1860 года, когда с него были сделаны фоторепродукции, распространившиеся по всей России.

«Русский живописец Тропинин недавно окончил портрет Пушкина. Пушкин изображен en trois guart (три четверти), в халате, сидящий подле столика. Сходство портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта. Впрочем, физиономия Пушкина столь определенная, выразительная, что всякий живописец может схватить ее, вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о ней истинное понятие. Действительно, гений пламенный, оживляется при каждом новом впечатлении, должен изменять выражение лица своего, которое составляет душу лица... Не от того ли замечают такое несходство в лучших портретах Байрона, хотя все они имеют нечто общее, выражающее подлинник?..»

Владелец портрета Пушкина работы Тропинина С. А. Соболевский отдал его для копирования в уменьшенном размере Авдотье Петровне Елагиной. Она не была профессионалом, но явно обладала художественным талантом. Елагина сделала копию размером 26 × 21,5 см. Ее видел Пушкин, ее оценили современники. Вокруг елагинской копии, прежде чем она попала в Пушкинский дом в Петербурге, разыгралась поистине детективная история. С. А. Соболевский выбросил копию как «скверное подражание», но она не пропала, ее подобрали. Внучка Елагиной, М. В. Беэр, сохранившая копию, представила ее в 1899 году на юбилейной выставке, посвященной 100-летию поэта. Все думали, что это и есть оригинал работы Тропинина.

Несколько поколений художников стремились «схватить» ускользающий облик гения и остановить мгновение, но тщетно. Илья Ефимович Репин в течение двадцати лет работал над картиной «Пушкин на берегу Невы» и сделал для нее почти сотню эскизов поэта.

«Испробованы все мои самые смелые приемы, ― нет удачи, нет удачи, ― писал Репин Леониду Андрееву 28 января 1917 года, ― а между тем, ведь вот кажется так ясно, я вижу этого "неприятного, вертлявого человека", этого "обезьяну", этого возлюбленного поэта... Передо мной фотографии со всех его портретов, предо мною две маски с мертвого; я уже умею разбираться, что лучше из всего материала; уже совершенно ясно чувствую характер этого чистокровного арапа. Маска с мертвого так изящна по своим чертам и пластике, так красивы эти благородные кости, такой страстью полно было это в высшей степени подвижное лицо, и все это было заключено в строгой раме врожденного благородства и гениального ума... И вот я, посредственный художник, дерзнул изобразить этого гения... Признаюсь вам ― особенно три последние недели, еще более три последние дня, опять беззаветно, ходил на приступ своего Порт-Артура».

* * *

С середины 1850-х годов подлинный портрет работы Тропинина находился у директора Московского архива Министерства иностранных дел археографа М. А. Оболенского, купившего его в Москве в меняльной лавке за 50 рублей. С 1889 по 1937 год истинный портрет работы Тропинина экспонировался в Третьяковской галерее, а затем и по сей день ― в Царскосельском пушкинском музее. Он стал широко известен с 1860 года, когда с него были сделаны фоторепродукции, распространившиеся по всей России.

Елена Байер,

01-07-2010 09:53

(ссылка)

НАСЛЕДИЕ. ПРОГРЕСС И ПРЕОБРАЖЕНИЕ

ПРОГРЕСС И ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Сто лет назад догорал костер европейского пожара, и тогда начала существовать Московская Духовная академия. Зарево нового, еще более ужасного, европейского пожара освещает ее столетний юбилей. Против кого воевала наша Россия тогда, сто лет назад? Против Франции, против «просвещенной», передовой Франции. Тогда нашим врагом была страна, только что пережившая век Просвещения, Вольтера, революцию, страна, провозгласившая великие принципы свободы, равенства и братства — и изобретшая гильотину для проведения в жизнь этих высоких принципов. Теперь мы воюем с Германией. Но не Германия ли за последнее время идет во главе европейской культуры и прогресса? Несомненно, она. По пути прогресса она бесспорно далеко опередила всех. Русский человек в Германии невольно изумляется тому, как много можно сделать для удобства жизни земной. В сознании невольно мелькает мысль: как далеко мы отстали! Я сам испытал это, проезжая Германию от Торна до Кельна и Аахена. «Во всем, касающемся земного устроения, Германия занимает первое место, играет роль школы цивилизации, ей принадлежит сейчас культурная гегемония, ибо вся современная фабрично-капиталистическая и научно-идеалистическая культура, до известной степени, made in Germany, носит на себе печать германского духа».

Что же это за судьба России вести войны против передовых и культурнейших человеческих обществ? Что такое мы, русские, — разрушители или спасители европейской культуры? Я думаю, что наш разлад, наше противоречие с Европой лежит глубже наблюдаемой поверхности текущих событий; противоречие касается идейных основ самого жизнепонимания.

Те культурные успехи, которых достигли наши просвещенные противники, конечно, возможны только при том условии, если на достижение этих успехов обращена наибольшая доля народного внимания. Культурный прогресс для своего процветания непременно требует полного пред ним рабства со стороны человеческого общества. Культурный прогресс достигается скорее теми, для кого он стал своего рода идолом. И то, конечно, несомненно, что для европейского сознания прогресс уже давно сделался не идеалом только, но именно идолом. Ведь слова «культура», «прогресс» и им подобные современным европейцем и нашими западниками произносятся прямо с каким-то благоговением; для них это слова священные. Каждое слово против ценности культуры готовы объявить кощунством. Еретику, сомневающемуся в ценности прогресса или совсем этой ценности не признающему, грозит побиение всяким дрекольем.

Но не трудно показать, что прогресс и идейно, и практически неразрывно связан с войной, и с некоторого рода необходимостью из него вытекают даже жестокости и зверства немцев, о которых мы читаем теперь в газетах. Ведь идея прогресса есть приспособление к человеческой жизни общего принципа эволюции, а эволюционная теория есть узаконение борьбы за существование. В борьбе за существование погибают слабейшие и выживают наиболее к ней приспособленные. Перенесите борьбу за существование во взаимные отношения целых народов — вы получите войну и поймете смысл железного германского кулака. Война есть международная борьба за существование, а вооруженный кулак — наилучшее к этой борьбе приспособление. Но последнее слово эволюции сказано ведь Ницше. Он указал цель дальнейшему развитию. Эта цель — сверхчеловек. По трупам слабых восходит на свою высоту сверхчеловек. Он жесток и безжалостен. Христианство с его кротостью, смирением, прощением и милосердием для Ницше отвратительно. Сверхчеловек должен навсегда порвать с христианскими добродетелями; для него они порок и погибель. У Горького Игнат Гордеев поучает в ницшеанском духе своего сына Фому, как относиться к людям: «Тут… такое дело: упали, скажем, две доски в грязь — одна гнилая, а другая — хорошая, здоровая доска. Что ты тут должен сделать? В гнилой доске ― какой прок? Ты оставь ее, пускай в грязи лежит, по ней пройти можно, чтобы ног не замарать» («Фома Гордеев»). Перенесите вы эти слова в политику, и вы получите политику Германии. Ведь разве не ищет Германия, какой бы народ затоптать в грязь, по которому «пройти бы можно, чтобы ног не замарать»? Германская политика, можно сказать, проникнута духом ницшеанства. «Deutschland, Deutschland liber alles!» — вот припев германского патриотизма. Слабые народы — это доски, по которым, не марая ног, идет вперед по пути прогресса великий германский народ. Даже на большие народы, даже на русский народ германцы готовы смотреть как на навоз для удобрения той почвы, на которой должен расти и процветать германский культурный прогресс. Для прогресса нужны богатства — так подайте их нам! Разоритесь сами и хоть с голоду помрите, но да здравствует наш германский прогресс! Смотрите, какая политическая дружба у просвещенной Германии уже с несомненными варварами турками! «Восстановившим истинное христианство» протестантам магометане, оказывается, несравненно милее православных христиан. Почему? Да потому, что те уж не протестуют против грабительства немцев и покорно готовы стать народом-навозом. В прошлом году воевали на Балканах. Какое бы, казалось, дело немцам! Но когда особенно сильно замахали немцы мечом? Когда сербы подошли к Адриатическому морю. Маленький народ получил возможность вести свою торговлю и стать независимым от немцев экономически. Этого прогрессивная немецкая нация снести не могла. Немецкое бряцание мечом в этом случае можно передать словами: «Не сметь! Вы должны работать, а обогащаться можем только мы, потому что это необходимо для культурного процветания нашей подлинно просвещенной страны». И вот теперь запылала Европа, подожженная немцами!

Так открывается неразрывная и существенная связь прогресса с войной и жестокостью. Железо и меч прокладывают человечеству дорогу вперед. Колесница прогресса едет по трупам и оставляет позади себя кровавый след.

Война — это лучший показатель внутреннего существа культурного прогресса, и в этом внутреннем существе прогресса открывается ужасная трагедия. Что, в самом деле, прогрессирует быстрее всего? Несравненно быстрее культурных удобств жизни прогрессируют орудия войны, то есть орудия уничтожения и человеческой культуры, и самой человеческой жизни. Броненосец стареет гораздо скорее человека: имея двадцать лет от роду, броненосец уж негодный старик. Так быстро идет совершенствование орудий смерти! Десять лет назад мы еще не знали слова «аэроплан», а теперь уже читаем о войне в воздухе. Жизнь еще не получила пользы от аэропланов, а смерть без них уж не может обойтись на кровавых полях брани. Страшно вообразить себе современную войну с ее ужасными орудиями и громадными снарядами, с минами и фугасами, с бомбами и шрапнелями, с волчьими ямами и проволочными заграждениями. Ведь это же какой-то ад и безумие! Войны недавно прошедшего столетия порою кажутся детскими забавами. Это — прогресс! Поэтому и можем мы сказать, что война — это самопроклятие прогресса!

Но русский гений выносит суровый приговор европейской цивилизации и прогрессу со своей особенной точки зрения, с точки зрения своего идеала, существенно отличного от европейского идеала прогресса. В турецкую войну Достоевский писал в своем «Дневнике»: «Между привезенными в Москву славянскими детьми есть один ребенок, девочка лет восьми или девяти, которая часто падает в обморок и за которою особенно ухаживают. Падает она в обморок от воспоминания: она сама, своими глазами, видела нынешним летом, как с отца ее сдирали черкесы кожу и — содрали всю. Это воспоминание при ней неотступно и, вероятнее всего, останется навсегда, может быть, с годами в смягченном виде, хотя, впрочем, не знаю, может ли тут быть смягченный вид. О цивилизация! О Европа, которая столь пострадает в своих интересах, если серьезно запретить туркам сдирать кожу с отцов в глазах их детей! Эти столь высшие интересы европейской цивилизации, конечно, — торговля, мореплавание, рынки, фабрики — что же может быть выше в глазах Европы? Это такие интересы, до которых и дотронуться даже не позволяется не только пальцем, но даже мыслью, но… но “да будут они прокляты, эти интересы европейской цивилизации!”. Я за честь считаю присоединиться к этому восклицанию; да, да будут прокляты эти интересы цивилизации, и даже самая цивилизация, если для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу. Но однако же это факт: для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу!» Вот с чем не может примириться русская совесть! Кожа человека, хотя бы и маленького и ничтожного, для русской совести дороже самых грандиозных успехов прогресса. Видит русская совесть, что для успеха цивилизации необходимо сдирать с людей кожу, — и не может успокоиться никакими речами о культуре и прогрессе. Это потому, конечно, что русская совесть имеет свой идеал, существенно отличный от европейского идола прогресса.

Где же и в чем этот идеал? Вместе со старыми славянофилами мы можем утверждать, что дух славянства определяется православием. Жизненный идеал славянства есть религиозный идеал православия.

Но в чем религиозный идеал православия? Идеал православия есть не прогресс, но преображение. О преображении человеческого естества говорит Новый Завет. О новом рождении говорил Христос Никодиму. По слову апостола Павла, кто во Христе, тот новая тварь (2 Кор. 5, 17). Люди должны носить образ Адама небесного (1 Кор. 15,. 49). От славы в славу преображаются они от Духа Господня (2 Кор. 3, 18). Происходит облечение в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины (Еф. 4, 24). «Будет новое небо и новая земля!» — говорил Господь устами древнего пророка (Ис. 65, 17). Нового неба и новой земли христиане ожидают по слову апостола Петра (2 Пет. 3, 13). А пророк Нового Завета говорит:

«Увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом; и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло» (Апок. 21, 1–4).

Процесс преображения человеческого естества и твари земной будет развиваться неизменно и неуклонно, пока не скажет Сидящий на престоле: «Се, творю все новое! Совершилось! Я есмь Альфа и Омега» (Апок. 21, 5–6). Некогда все покорится Сыну, и тогда Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем (1 Кор. 15, 28). Новый Завет не знает прогресса в европейском смысле этого слова, в смысле движения вперед в одной и той же плоскости. Новый Завет говорит о преображении естества и о движении вследствие этого не вперед, а вверх, к небу, к Богу. В своем кратком итоге Новый Завет гласит: будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный (Мф. 5, 48).

Идеалом преображения жило древнее христианство. Прочтите христианские писания первых двух веков, и вы увидите, как проникнуты они этой идеей нового человека. «Мы новый народ!» — смело говорят христиане даже пред лицом языческого мира. Христианин — новый, как бы только что родившийся человек. Христиане возносятся на высоту орудием Иисуса Христа, которое есть крест, пользуясь вервию — Духом Святым. Вера их возводит, а любовь есть путь, которым они восходят. Поэтому христиане все — богоносцы и храмоносцы, христоносцы, святоносцы. Так повсюду эта идея нового человека, не прогрессивного, а нового; всюду идеал внутреннего преображения, а не внешнего прогресса.

В период расцвета богословской церковной мысли в церковном богословии существенное значение получает идея обожения, которую вы найдете у всех величайших богословов Церкви, начиная с IV века. Эта идея опять ставит пред христианским сознанием как цель преображение, а не прогресс.

Наконец, идея обожения и преображения навсегда утвердилась в церковном богослужении. Наше богослужение — не слащаво-сантиментальное завывание самодовольного буржуя-протестанта в своей кирхе, не боязливая просьба несчастного католика о пощаде и помиловании, наше богослужение — гимн человека, из тьмы и сени смертной, из глубокой бездны греховной порывающегося к святости, к чистоте, к Богу и к небу, на гору Преображения. Православная Церковь поет: «Во всего Адама облекся, Христе, очерневшее изменив, просветил еси древле естество, и изменением зрака Твоего богосоделал еси». В воплощении Сына Божия усматривает Церковь основу и залог преображения и всего естества человеческого, а потому и приглашает своих чад: «Востаните ленивии, иже всегда низу поникший в землю, возмитеся и возвыситеся на высоту Божественнаго восхождения».

Итак, идеал православия есть преображение, а не прогресс. Не в материальном, хотя бы и самом блестящем, прогрессе усматривает свое спасение православное сознание, но с Ареопагитом исповедует, что «спасение не иначе может быть совершено, как чрез обожение спасаемых. Обожение же есть уподобление, по мере возможности, Богу и единение с Ним».

При их проведении в жизнь идеалы прогресса и преображения, конечно, оказываются весьма различными. Их различие и даже порою полная противоположность обнаруживается в культе. В культе, говорю, потому что и эволюционно-позитивное мировоззрение европейских народов пытается порою создавать свой собственный культ. Европеец преклонял колена пред богиней разума, потом пред человечеством, вписывал в свои святцы имена великих людей. В Париже некогда христианский храм был обращен в Пантеон, где и теперь в довольно-таки непривлекательном и запущенном подземелье хранится давно истлевший прах Руссо, Вольтера и разных деятелей «великой» французской революции. По всем немецким городам едва не на каждом перекрестке то просто стоят, то сидят на коне фигуры Фридрихов, Вильгельмов или Бисмарка. Все это — прегордые фараоны прогресса, славные завоеватели, творцы великих культурных событий. Но загляните в православные церковные святцы. Там тоже увидите великих и прославляемых. Но кто изображен на тех иконах, вокруг которых мы совершаем каждение, пред которыми мы поем величание и которые мы, сотворив земное поклонение, благоговейно лобызаем? Здесь изображены преимущественно отшельники, пустынники. Они не только не были деятелями прогресса, но почти всегда принципиально его отрицали. Зато они, живя на земле, преображались, часто сияли Фаворским светом и на молитве возносились от земли на воздух. Церковь остается верна своему идеалу преображения и в век пара, электричества и авиации канонизует смиренных и некультурных подвижников. За последнее время и у нас навязываются народу разные монументы. Плохо понятны они народу, потому что православное сознание понимает один памятник — храм, посвященный имени святого, а не великого только.

Я уже сказал, что идеалом православия определяется дух славянства, в частности дух великого народа русского. Воспитанный главным образом православной Церковью, русский народ в своем сознании всегда носит высокий идеал преображения, и при свете этого идеала западноевропейский идеал прогресса кажется чем-то низким, а иногда даже противным. Вот почему при всем своем смирении русский народ всегда относится к европейцу свысока. Пред Западом готова ведь раболепно пресмыкаться только оторвавшаяся от народа интеллигенция. У русского же народа всегда несколько скептическое отношение к западноевропейскому прогрессу. Ему ясно и понятно, что за чечевичную похлебку культурной жизни европеец продал невозвратно права Божественного первородства. Немец душу черту продал, а русский так отдал, и в этом несомненное превосходство русского, потому что он так же и уйти от черта может, а немцу выкупиться нечем.

Вся культурная и политическая деятельность русскому кажется только поделием, на которое грешно отдать свою душу целиком. Интересы преображения для него несравненно выше интересов прогресса. Даже Пушкин однажды слагает такие стихи:

Не дорого ценю я громкие права,

От коих не одна кружится голова.

Я не ропщу о том, что отказали боги

Мне в сладкой участи оспоривать налоги

Или мешать царям друг с другом воевать;

И мало горя мне, свободно ли печать

Морочит олухов, иль чуткая цензура

В журнальных замыслах стесняет балагура.

Все это, видите ль, слова, слова, слова.

Иные, лучшие мне дороги права;

Иная, лучшая потребна мне свобода:

Зависеть от властей, зависеть от народа —

Не все ли нам равно?.. Бог с ними.

По прихоти своей скитаться здесь и там ,

Дивясь божественным природы красотам,

И пред созданьями искусств и вдохновенья

Безмолвно утопать в восторгах умиленья —

Вот счастье! Вот права!

Совершенно наоборот, европеец очень высоко ценит всякие громкие права, касающиеся жизни земной. Восторги же умиленья для него — излишняя роскошь; мало у него тоски по надзвездным мирам. Отсюда дешевый душевный покой европейца и его поразительное самодовольство. Русскому это самодовольство противно. Не напрасно даже такой западник, как Герцен, назвал его мещанством, а наш византиец Константин Леонтьев не мог об этом мещанстве говорить без отвращения.

Русский не может стать европейцем, ограниченным и самодовольным, потому что «русскому, — по словам Достоевского, — необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится».

Отбившись от народной веры и жизни — что стало случаться после петровского окна в Европу, — русский делается скитальцем. Этот тип скитальца, по толкованию Достоевского, впервые в литературе указал Пушкин, у которого Алеко бежит к цыганам. Такими искателями и скитальцами полна русская литература до последних дней. Но еще у Пушкина полудикий цыган поучает европейца:

Оставь нас, гордый человек!

Ты для себя лишь хочешь воли…

Ты зол и смел — оставь же нас.

Это поучение цыгана раскрывает в своей пушкинской речи Достоевский. «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве. Не вне тебя правда, а в тебе самом, найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его».

Чем дальше от народа и православия, тем больше у нас скитаний и блужданий. Много в богоискательстве последних лет уродливого, но и богоискательство — все же признак того, что не спокойно на душе у русского человека, нет европейского самодовольства. Народ же ищет праведной земли и резко протестует против того, что этой земли не показано на карте ученых. Без надежды на возможность преображения печальной и греховной действительности для русского нет смысла в жизни. У Горького Лука («На дне», Акт третий) рассказывает: «Был, примерно, такой случай: знал я одного человека, который в праведную землю верил… Должна, говорил, быть на свете праведная земля… в той, дескать, земле — особые люди населяют… хорошие люди! Друг дружку они уважают, друг дружке — завсяко-просто — помогают… и все у них славно-хорошо! И вот человек все собирался идти… праведную эту землю искать. Был он — бедный, жил — плохо… и когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись да помирай — духа он не терял, а все, бывало, усмехался только да высказывал: ничего! потерплю! Еще несколько — пожду, а потом — брошу всю эту жизнь и — уйду в праведную землю… Одна у него радость была — земля эта… И вот в это место — в Сибири дело-то было, — прислали ссыльного, ученого… с книгами, с планами он, ученый-то, и со всякими штуками… Человек и говорит ученому: „Покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога?“ Сейчас это ученый книги раскрыл, планы разложил… глядел-глядел — нет нигде праведной земли! Все верно, все земли показаны, а праведной — нет! Человек — не верит… Должна, говорит, быть… ищи лучше! А то, говорит, книги и планы твои — ни к чему, если праведной земли нет… Ученый — в обиду. Мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет. Ну, тут и человек рассердился — как так? Жил-жил, терпел-терпел и все верил — есть! А по планам выходит — нету! Грабеж!.. И говорит он ученому: „Ах, ты… сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый…“ Да в ухо ему — раз! Да еще!.. А после того пошел домой — и удавился!..»

По этому представлению и наука должна служить не прогрессу, но преображению; должна она показывать путь в праведную землю. И на самом деле, русская философия — философия религиозная. Европейцы невольно изумляются тому, что наша литература неизменно живет интересами религиозными. У нас великий художник слова начинает «Вечерами на хуторе близ Диканьки», а оканчивает «Размышлением о Божественной литургии».

Вместе с тем для нашей литературы высшая ценность — душа человека, а не внешнее его положение в водовороте культурной работы. Русский писатель верит в осуществимость идеала преображения, в торжество добра и правды, почему и нет для него погибших, нет для него гнилых досок, которые только затем и существуют, чтобы по ним ходили через грязь, не марая ног.

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал…

И милость к падшим призывал.

Так писал Пушкин, а Достоевский повел нас в «мертвый дом» и заставил плакать от умиления пред красотой даже преступной души, показал нам «униженных и оскорбленных», и увидели мы богатство их души; у него убийца и блудница читают о воскрешении Лазаря; он потрясает нас образами Сони Мармеладовой в «Преступлении и наказании», Грушеньки в «Братьях Карамазовых», Настасьи Филипповны в «Идиоте». У него преступление обращается в «историю постепенного обновления человека, историю постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой» («Преступление и наказание», конец). Даже неверующий, как рационалист, в Христово воскресение, как художник, Толстой пишет о нравственном «воскресении» человека. Всюду мы видим стремление к преображению и веру в его возможность. «Всеобщее исцеление во всеобщем преображении — в разных видоизменениях мы находим эту мысль у великих наших художников, у Гоголя, Достоевского, даже хотя и в искаженном, рационализированном виде — у Толстого, а из мыслителей — у славянофилов, у Федорова, у Соловьева и у многих продолжателей последнего» (кн. Е. Н. Трубецкой. Свет Фаворский и преображение ума.). У нас в 1914 году в Москве русский князь и профессор университета в многолюдном собрании читает о «свете Фаворском и преображении ума». У нас и легкомысленный и далеко не безгрешный поэт в дивные стихи облекает покаянную молитву преп. Ефрема Сирина и признается:

Всех чаще мне она приходит на уста —

И падшего свежит неведомою силой (А. С. Пушкин).

Почему так? Да потому, конечно, что русской душе всегда понятна, близка и дорога цель всех сирийских и египетских аскетов-подвижников; эта цель — «сердцем возлетать во области заочны».

Но на этом пути «во области заочны» лежит постоянное и нелегкое препятствие.

Напрасно я бегу к сионским высотам —

Грех алчный гонится за мною по пятам.

Грех — вот самый главный враг преображения. Отсюда у носителя идеала преображения особое религиозное ощущение греха. Религиозное ощущение греха есть душевная мука и страдание. Это та мука душевной раздвоенности, которую так ярко описал апостол Павел в послании к римлянам. В восприятии и переживании греха и сказывается особенно ярко духовное превосходство русского пред европейцем. Европеец, можно сказать, утерял религиозное ощущение греха; оно кажется ему устарелым средневековым предрассудком. Вот почему грех перестал быть для него ужасом и мукой душевной. Грех обратился для европейца в веселый анекдот. Описывая грех, европеец смеется, а иногда сам грех облекает в столь эстетически прекрасные одежды, что грех начинает быть привлекательным. Конечно, грешат и в России, как и в Европе, не мало, но каются по-разному. Запад знает «холодное неверие». Русский, по словам Герцена, потеряв веру, тотчас уверует в неверие и станет его самоотверженным апостолом. В Европе Ренан, Штраус и Древе пишут хулы на Христа легко, свободно и красиво и как ни в чем не бывало доживают свой век спокойными буржуа. Там во время публичных диспутов на эстраде решают вопрос об историческом существовании Христа, а сами в это время кушают бутерброды и пьют пиво. Европейский Иуда, предав — Христа, спокойно прячет сребреники в карман и обращает их потом в доходную ренту. Русский же Иуда, предав Христа, бросает сребреники и беспокойным взором ищет дерева, чтобы удавиться. Неверие для русского есть ужас и душевный надрыв. У Достоевского даже каторжники кричат Раскольникову: «Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь! Убить тебя надо». При этом «один каторжный бросился было на него в решительном исступлении».

А как наши писатели изображают порок и преступление! Я затрудняюсь назвать из русских писателей кого-нибудь, кто изображал бы порок в привлекательном свете. Порочные люди в изображении наших писателей до самых новейших, до Куприна и Арцыбашева включительно, — люди несчастные, страдающие; они ощущают настоящий ад в своей душе. Греховное человечество в изображении наших писателей люте страждет и зле беснуется, ввергается многажды в огонь и в воду. Для наших писателей грех есть «тьма», «бездна», «яма», и «у последней черты», по их представлению, — страдание, ужас и отчаяние. Для русской души нет счастья и радости во грехе; она страдает от греха, потому что стремится к преображению, а грех мешает не прогрессу, но преображению. Веселые песни земли, восторженные гимны прогрессу не могут заменить для русской души прекрасных звуков небес; знает и понимает она, что небесная песня не слагается из грохота машин и треска орудий и что ноты этой песни не в чертежах и сметах инженеров.

Итак, если идеал Запада — прогресс, то русский народный идеал — преображение. Русский народ стремится к городу, которого строитель и художник — Бог (Евр. 11, 10), и может сказать с Апостолом: вышний Иерусалим свободен, он — матерь всем нам (Гал. 4, 26).

Развертывающаяся пред нами великая борьба народов есть борьба двух идеалов: прогресс хочет уничтожить преображение, забывая слово Христа о том, что врата ада не одолеют истины.

В истории Московской Духовной Академии мы стоим на грани двух столетий, и нам весьма полезно, хотя бы под давлением грандиозных событий, напомнить себе религиозный идеал православия и жизненный идеал русского народа. Нам нет особенной нужды подсчитывать, что сделала наша родная духовная школа для материального прогресса. Лучше подумать о том, что она сделала для духовного преображения нашего родного православного народа. А вступая во второе столетие родной и дорогой Академии, будем каждый иметь в качестве руководящего светоча наш русский идеал преображения, чтобы, когда придет время трудиться на ниве народной, не подавать жесткого европейского камня тому, кто просит настоящего русского хлеба.

Что же это за судьба России вести войны против передовых и культурнейших человеческих обществ? Что такое мы, русские, — разрушители или спасители европейской культуры? Я думаю, что наш разлад, наше противоречие с Европой лежит глубже наблюдаемой поверхности текущих событий; противоречие касается идейных основ самого жизнепонимания.

Те культурные успехи, которых достигли наши просвещенные противники, конечно, возможны только при том условии, если на достижение этих успехов обращена наибольшая доля народного внимания. Культурный прогресс для своего процветания непременно требует полного пред ним рабства со стороны человеческого общества. Культурный прогресс достигается скорее теми, для кого он стал своего рода идолом. И то, конечно, несомненно, что для европейского сознания прогресс уже давно сделался не идеалом только, но именно идолом. Ведь слова «культура», «прогресс» и им подобные современным европейцем и нашими западниками произносятся прямо с каким-то благоговением; для них это слова священные. Каждое слово против ценности культуры готовы объявить кощунством. Еретику, сомневающемуся в ценности прогресса или совсем этой ценности не признающему, грозит побиение всяким дрекольем.

Но не трудно показать, что прогресс и идейно, и практически неразрывно связан с войной, и с некоторого рода необходимостью из него вытекают даже жестокости и зверства немцев, о которых мы читаем теперь в газетах. Ведь идея прогресса есть приспособление к человеческой жизни общего принципа эволюции, а эволюционная теория есть узаконение борьбы за существование. В борьбе за существование погибают слабейшие и выживают наиболее к ней приспособленные. Перенесите борьбу за существование во взаимные отношения целых народов — вы получите войну и поймете смысл железного германского кулака. Война есть международная борьба за существование, а вооруженный кулак — наилучшее к этой борьбе приспособление. Но последнее слово эволюции сказано ведь Ницше. Он указал цель дальнейшему развитию. Эта цель — сверхчеловек. По трупам слабых восходит на свою высоту сверхчеловек. Он жесток и безжалостен. Христианство с его кротостью, смирением, прощением и милосердием для Ницше отвратительно. Сверхчеловек должен навсегда порвать с христианскими добродетелями; для него они порок и погибель. У Горького Игнат Гордеев поучает в ницшеанском духе своего сына Фому, как относиться к людям: «Тут… такое дело: упали, скажем, две доски в грязь — одна гнилая, а другая — хорошая, здоровая доска. Что ты тут должен сделать? В гнилой доске ― какой прок? Ты оставь ее, пускай в грязи лежит, по ней пройти можно, чтобы ног не замарать» («Фома Гордеев»). Перенесите вы эти слова в политику, и вы получите политику Германии. Ведь разве не ищет Германия, какой бы народ затоптать в грязь, по которому «пройти бы можно, чтобы ног не замарать»? Германская политика, можно сказать, проникнута духом ницшеанства. «Deutschland, Deutschland liber alles!» — вот припев германского патриотизма. Слабые народы — это доски, по которым, не марая ног, идет вперед по пути прогресса великий германский народ. Даже на большие народы, даже на русский народ германцы готовы смотреть как на навоз для удобрения той почвы, на которой должен расти и процветать германский культурный прогресс. Для прогресса нужны богатства — так подайте их нам! Разоритесь сами и хоть с голоду помрите, но да здравствует наш германский прогресс! Смотрите, какая политическая дружба у просвещенной Германии уже с несомненными варварами турками! «Восстановившим истинное христианство» протестантам магометане, оказывается, несравненно милее православных христиан. Почему? Да потому, что те уж не протестуют против грабительства немцев и покорно готовы стать народом-навозом. В прошлом году воевали на Балканах. Какое бы, казалось, дело немцам! Но когда особенно сильно замахали немцы мечом? Когда сербы подошли к Адриатическому морю. Маленький народ получил возможность вести свою торговлю и стать независимым от немцев экономически. Этого прогрессивная немецкая нация снести не могла. Немецкое бряцание мечом в этом случае можно передать словами: «Не сметь! Вы должны работать, а обогащаться можем только мы, потому что это необходимо для культурного процветания нашей подлинно просвещенной страны». И вот теперь запылала Европа, подожженная немцами!

Так открывается неразрывная и существенная связь прогресса с войной и жестокостью. Железо и меч прокладывают человечеству дорогу вперед. Колесница прогресса едет по трупам и оставляет позади себя кровавый след.

Война — это лучший показатель внутреннего существа культурного прогресса, и в этом внутреннем существе прогресса открывается ужасная трагедия. Что, в самом деле, прогрессирует быстрее всего? Несравненно быстрее культурных удобств жизни прогрессируют орудия войны, то есть орудия уничтожения и человеческой культуры, и самой человеческой жизни. Броненосец стареет гораздо скорее человека: имея двадцать лет от роду, броненосец уж негодный старик. Так быстро идет совершенствование орудий смерти! Десять лет назад мы еще не знали слова «аэроплан», а теперь уже читаем о войне в воздухе. Жизнь еще не получила пользы от аэропланов, а смерть без них уж не может обойтись на кровавых полях брани. Страшно вообразить себе современную войну с ее ужасными орудиями и громадными снарядами, с минами и фугасами, с бомбами и шрапнелями, с волчьими ямами и проволочными заграждениями. Ведь это же какой-то ад и безумие! Войны недавно прошедшего столетия порою кажутся детскими забавами. Это — прогресс! Поэтому и можем мы сказать, что война — это самопроклятие прогресса!

Но русский гений выносит суровый приговор европейской цивилизации и прогрессу со своей особенной точки зрения, с точки зрения своего идеала, существенно отличного от европейского идеала прогресса. В турецкую войну Достоевский писал в своем «Дневнике»: «Между привезенными в Москву славянскими детьми есть один ребенок, девочка лет восьми или девяти, которая часто падает в обморок и за которою особенно ухаживают. Падает она в обморок от воспоминания: она сама, своими глазами, видела нынешним летом, как с отца ее сдирали черкесы кожу и — содрали всю. Это воспоминание при ней неотступно и, вероятнее всего, останется навсегда, может быть, с годами в смягченном виде, хотя, впрочем, не знаю, может ли тут быть смягченный вид. О цивилизация! О Европа, которая столь пострадает в своих интересах, если серьезно запретить туркам сдирать кожу с отцов в глазах их детей! Эти столь высшие интересы европейской цивилизации, конечно, — торговля, мореплавание, рынки, фабрики — что же может быть выше в глазах Европы? Это такие интересы, до которых и дотронуться даже не позволяется не только пальцем, но даже мыслью, но… но “да будут они прокляты, эти интересы европейской цивилизации!”. Я за честь считаю присоединиться к этому восклицанию; да, да будут прокляты эти интересы цивилизации, и даже самая цивилизация, если для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу. Но однако же это факт: для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу!» Вот с чем не может примириться русская совесть! Кожа человека, хотя бы и маленького и ничтожного, для русской совести дороже самых грандиозных успехов прогресса. Видит русская совесть, что для успеха цивилизации необходимо сдирать с людей кожу, — и не может успокоиться никакими речами о культуре и прогрессе. Это потому, конечно, что русская совесть имеет свой идеал, существенно отличный от европейского идола прогресса.

Где же и в чем этот идеал? Вместе со старыми славянофилами мы можем утверждать, что дух славянства определяется православием. Жизненный идеал славянства есть религиозный идеал православия.

Но в чем религиозный идеал православия? Идеал православия есть не прогресс, но преображение. О преображении человеческого естества говорит Новый Завет. О новом рождении говорил Христос Никодиму. По слову апостола Павла, кто во Христе, тот новая тварь (2 Кор. 5, 17). Люди должны носить образ Адама небесного (1 Кор. 15,. 49). От славы в славу преображаются они от Духа Господня (2 Кор. 3, 18). Происходит облечение в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины (Еф. 4, 24). «Будет новое небо и новая земля!» — говорил Господь устами древнего пророка (Ис. 65, 17). Нового неба и новой земли христиане ожидают по слову апостола Петра (2 Пет. 3, 13). А пророк Нового Завета говорит:

«Увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом; и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло» (Апок. 21, 1–4).

Процесс преображения человеческого естества и твари земной будет развиваться неизменно и неуклонно, пока не скажет Сидящий на престоле: «Се, творю все новое! Совершилось! Я есмь Альфа и Омега» (Апок. 21, 5–6). Некогда все покорится Сыну, и тогда Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем (1 Кор. 15, 28). Новый Завет не знает прогресса в европейском смысле этого слова, в смысле движения вперед в одной и той же плоскости. Новый Завет говорит о преображении естества и о движении вследствие этого не вперед, а вверх, к небу, к Богу. В своем кратком итоге Новый Завет гласит: будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный (Мф. 5, 48).

Идеалом преображения жило древнее христианство. Прочтите христианские писания первых двух веков, и вы увидите, как проникнуты они этой идеей нового человека. «Мы новый народ!» — смело говорят христиане даже пред лицом языческого мира. Христианин — новый, как бы только что родившийся человек. Христиане возносятся на высоту орудием Иисуса Христа, которое есть крест, пользуясь вервию — Духом Святым. Вера их возводит, а любовь есть путь, которым они восходят. Поэтому христиане все — богоносцы и храмоносцы, христоносцы, святоносцы. Так повсюду эта идея нового человека, не прогрессивного, а нового; всюду идеал внутреннего преображения, а не внешнего прогресса.

В период расцвета богословской церковной мысли в церковном богословии существенное значение получает идея обожения, которую вы найдете у всех величайших богословов Церкви, начиная с IV века. Эта идея опять ставит пред христианским сознанием как цель преображение, а не прогресс.

Наконец, идея обожения и преображения навсегда утвердилась в церковном богослужении. Наше богослужение — не слащаво-сантиментальное завывание самодовольного буржуя-протестанта в своей кирхе, не боязливая просьба несчастного католика о пощаде и помиловании, наше богослужение — гимн человека, из тьмы и сени смертной, из глубокой бездны греховной порывающегося к святости, к чистоте, к Богу и к небу, на гору Преображения. Православная Церковь поет: «Во всего Адама облекся, Христе, очерневшее изменив, просветил еси древле естество, и изменением зрака Твоего богосоделал еси». В воплощении Сына Божия усматривает Церковь основу и залог преображения и всего естества человеческого, а потому и приглашает своих чад: «Востаните ленивии, иже всегда низу поникший в землю, возмитеся и возвыситеся на высоту Божественнаго восхождения».

Итак, идеал православия есть преображение, а не прогресс. Не в материальном, хотя бы и самом блестящем, прогрессе усматривает свое спасение православное сознание, но с Ареопагитом исповедует, что «спасение не иначе может быть совершено, как чрез обожение спасаемых. Обожение же есть уподобление, по мере возможности, Богу и единение с Ним».

При их проведении в жизнь идеалы прогресса и преображения, конечно, оказываются весьма различными. Их различие и даже порою полная противоположность обнаруживается в культе. В культе, говорю, потому что и эволюционно-позитивное мировоззрение европейских народов пытается порою создавать свой собственный культ. Европеец преклонял колена пред богиней разума, потом пред человечеством, вписывал в свои святцы имена великих людей. В Париже некогда христианский храм был обращен в Пантеон, где и теперь в довольно-таки непривлекательном и запущенном подземелье хранится давно истлевший прах Руссо, Вольтера и разных деятелей «великой» французской революции. По всем немецким городам едва не на каждом перекрестке то просто стоят, то сидят на коне фигуры Фридрихов, Вильгельмов или Бисмарка. Все это — прегордые фараоны прогресса, славные завоеватели, творцы великих культурных событий. Но загляните в православные церковные святцы. Там тоже увидите великих и прославляемых. Но кто изображен на тех иконах, вокруг которых мы совершаем каждение, пред которыми мы поем величание и которые мы, сотворив земное поклонение, благоговейно лобызаем? Здесь изображены преимущественно отшельники, пустынники. Они не только не были деятелями прогресса, но почти всегда принципиально его отрицали. Зато они, живя на земле, преображались, часто сияли Фаворским светом и на молитве возносились от земли на воздух. Церковь остается верна своему идеалу преображения и в век пара, электричества и авиации канонизует смиренных и некультурных подвижников. За последнее время и у нас навязываются народу разные монументы. Плохо понятны они народу, потому что православное сознание понимает один памятник — храм, посвященный имени святого, а не великого только.

Я уже сказал, что идеалом православия определяется дух славянства, в частности дух великого народа русского. Воспитанный главным образом православной Церковью, русский народ в своем сознании всегда носит высокий идеал преображения, и при свете этого идеала западноевропейский идеал прогресса кажется чем-то низким, а иногда даже противным. Вот почему при всем своем смирении русский народ всегда относится к европейцу свысока. Пред Западом готова ведь раболепно пресмыкаться только оторвавшаяся от народа интеллигенция. У русского же народа всегда несколько скептическое отношение к западноевропейскому прогрессу. Ему ясно и понятно, что за чечевичную похлебку культурной жизни европеец продал невозвратно права Божественного первородства. Немец душу черту продал, а русский так отдал, и в этом несомненное превосходство русского, потому что он так же и уйти от черта может, а немцу выкупиться нечем.

Вся культурная и политическая деятельность русскому кажется только поделием, на которое грешно отдать свою душу целиком. Интересы преображения для него несравненно выше интересов прогресса. Даже Пушкин однажды слагает такие стихи:

Не дорого ценю я громкие права,

От коих не одна кружится голова.

Я не ропщу о том, что отказали боги

Мне в сладкой участи оспоривать налоги

Или мешать царям друг с другом воевать;

И мало горя мне, свободно ли печать

Морочит олухов, иль чуткая цензура

В журнальных замыслах стесняет балагура.

Все это, видите ль, слова, слова, слова.

Иные, лучшие мне дороги права;

Иная, лучшая потребна мне свобода:

Зависеть от властей, зависеть от народа —

Не все ли нам равно?.. Бог с ними.

По прихоти своей скитаться здесь и там ,

Дивясь божественным природы красотам,

И пред созданьями искусств и вдохновенья

Безмолвно утопать в восторгах умиленья —

Вот счастье! Вот права!

Совершенно наоборот, европеец очень высоко ценит всякие громкие права, касающиеся жизни земной. Восторги же умиленья для него — излишняя роскошь; мало у него тоски по надзвездным мирам. Отсюда дешевый душевный покой европейца и его поразительное самодовольство. Русскому это самодовольство противно. Не напрасно даже такой западник, как Герцен, назвал его мещанством, а наш византиец Константин Леонтьев не мог об этом мещанстве говорить без отвращения.

Русский не может стать европейцем, ограниченным и самодовольным, потому что «русскому, — по словам Достоевского, — необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится».

Отбившись от народной веры и жизни — что стало случаться после петровского окна в Европу, — русский делается скитальцем. Этот тип скитальца, по толкованию Достоевского, впервые в литературе указал Пушкин, у которого Алеко бежит к цыганам. Такими искателями и скитальцами полна русская литература до последних дней. Но еще у Пушкина полудикий цыган поучает европейца:

Оставь нас, гордый человек!

Ты для себя лишь хочешь воли…

Ты зол и смел — оставь же нас.

Это поучение цыгана раскрывает в своей пушкинской речи Достоевский. «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве. Не вне тебя правда, а в тебе самом, найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его».

Чем дальше от народа и православия, тем больше у нас скитаний и блужданий. Много в богоискательстве последних лет уродливого, но и богоискательство — все же признак того, что не спокойно на душе у русского человека, нет европейского самодовольства. Народ же ищет праведной земли и резко протестует против того, что этой земли не показано на карте ученых. Без надежды на возможность преображения печальной и греховной действительности для русского нет смысла в жизни. У Горького Лука («На дне», Акт третий) рассказывает: «Был, примерно, такой случай: знал я одного человека, который в праведную землю верил… Должна, говорил, быть на свете праведная земля… в той, дескать, земле — особые люди населяют… хорошие люди! Друг дружку они уважают, друг дружке — завсяко-просто — помогают… и все у них славно-хорошо! И вот человек все собирался идти… праведную эту землю искать. Был он — бедный, жил — плохо… и когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись да помирай — духа он не терял, а все, бывало, усмехался только да высказывал: ничего! потерплю! Еще несколько — пожду, а потом — брошу всю эту жизнь и — уйду в праведную землю… Одна у него радость была — земля эта… И вот в это место — в Сибири дело-то было, — прислали ссыльного, ученого… с книгами, с планами он, ученый-то, и со всякими штуками… Человек и говорит ученому: „Покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога?“ Сейчас это ученый книги раскрыл, планы разложил… глядел-глядел — нет нигде праведной земли! Все верно, все земли показаны, а праведной — нет! Человек — не верит… Должна, говорит, быть… ищи лучше! А то, говорит, книги и планы твои — ни к чему, если праведной земли нет… Ученый — в обиду. Мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет. Ну, тут и человек рассердился — как так? Жил-жил, терпел-терпел и все верил — есть! А по планам выходит — нету! Грабеж!.. И говорит он ученому: „Ах, ты… сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый…“ Да в ухо ему — раз! Да еще!.. А после того пошел домой — и удавился!..»

По этому представлению и наука должна служить не прогрессу, но преображению; должна она показывать путь в праведную землю. И на самом деле, русская философия — философия религиозная. Европейцы невольно изумляются тому, что наша литература неизменно живет интересами религиозными. У нас великий художник слова начинает «Вечерами на хуторе близ Диканьки», а оканчивает «Размышлением о Божественной литургии».

Вместе с тем для нашей литературы высшая ценность — душа человека, а не внешнее его положение в водовороте культурной работы. Русский писатель верит в осуществимость идеала преображения, в торжество добра и правды, почему и нет для него погибших, нет для него гнилых досок, которые только затем и существуют, чтобы по ним ходили через грязь, не марая ног.

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал…

И милость к падшим призывал.

Так писал Пушкин, а Достоевский повел нас в «мертвый дом» и заставил плакать от умиления пред красотой даже преступной души, показал нам «униженных и оскорбленных», и увидели мы богатство их души; у него убийца и блудница читают о воскрешении Лазаря; он потрясает нас образами Сони Мармеладовой в «Преступлении и наказании», Грушеньки в «Братьях Карамазовых», Настасьи Филипповны в «Идиоте». У него преступление обращается в «историю постепенного обновления человека, историю постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой» («Преступление и наказание», конец). Даже неверующий, как рационалист, в Христово воскресение, как художник, Толстой пишет о нравственном «воскресении» человека. Всюду мы видим стремление к преображению и веру в его возможность. «Всеобщее исцеление во всеобщем преображении — в разных видоизменениях мы находим эту мысль у великих наших художников, у Гоголя, Достоевского, даже хотя и в искаженном, рационализированном виде — у Толстого, а из мыслителей — у славянофилов, у Федорова, у Соловьева и у многих продолжателей последнего» (кн. Е. Н. Трубецкой. Свет Фаворский и преображение ума.). У нас в 1914 году в Москве русский князь и профессор университета в многолюдном собрании читает о «свете Фаворском и преображении ума». У нас и легкомысленный и далеко не безгрешный поэт в дивные стихи облекает покаянную молитву преп. Ефрема Сирина и признается:

Всех чаще мне она приходит на уста —

И падшего свежит неведомою силой (А. С. Пушкин).

Почему так? Да потому, конечно, что русской душе всегда понятна, близка и дорога цель всех сирийских и египетских аскетов-подвижников; эта цель — «сердцем возлетать во области заочны».

Но на этом пути «во области заочны» лежит постоянное и нелегкое препятствие.

Напрасно я бегу к сионским высотам —

Грех алчный гонится за мною по пятам.

Грех — вот самый главный враг преображения. Отсюда у носителя идеала преображения особое религиозное ощущение греха. Религиозное ощущение греха есть душевная мука и страдание. Это та мука душевной раздвоенности, которую так ярко описал апостол Павел в послании к римлянам. В восприятии и переживании греха и сказывается особенно ярко духовное превосходство русского пред европейцем. Европеец, можно сказать, утерял религиозное ощущение греха; оно кажется ему устарелым средневековым предрассудком. Вот почему грех перестал быть для него ужасом и мукой душевной. Грех обратился для европейца в веселый анекдот. Описывая грех, европеец смеется, а иногда сам грех облекает в столь эстетически прекрасные одежды, что грех начинает быть привлекательным. Конечно, грешат и в России, как и в Европе, не мало, но каются по-разному. Запад знает «холодное неверие». Русский, по словам Герцена, потеряв веру, тотчас уверует в неверие и станет его самоотверженным апостолом. В Европе Ренан, Штраус и Древе пишут хулы на Христа легко, свободно и красиво и как ни в чем не бывало доживают свой век спокойными буржуа. Там во время публичных диспутов на эстраде решают вопрос об историческом существовании Христа, а сами в это время кушают бутерброды и пьют пиво. Европейский Иуда, предав — Христа, спокойно прячет сребреники в карман и обращает их потом в доходную ренту. Русский же Иуда, предав Христа, бросает сребреники и беспокойным взором ищет дерева, чтобы удавиться. Неверие для русского есть ужас и душевный надрыв. У Достоевского даже каторжники кричат Раскольникову: «Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь! Убить тебя надо». При этом «один каторжный бросился было на него в решительном исступлении».

А как наши писатели изображают порок и преступление! Я затрудняюсь назвать из русских писателей кого-нибудь, кто изображал бы порок в привлекательном свете. Порочные люди в изображении наших писателей до самых новейших, до Куприна и Арцыбашева включительно, — люди несчастные, страдающие; они ощущают настоящий ад в своей душе. Греховное человечество в изображении наших писателей люте страждет и зле беснуется, ввергается многажды в огонь и в воду. Для наших писателей грех есть «тьма», «бездна», «яма», и «у последней черты», по их представлению, — страдание, ужас и отчаяние. Для русской души нет счастья и радости во грехе; она страдает от греха, потому что стремится к преображению, а грех мешает не прогрессу, но преображению. Веселые песни земли, восторженные гимны прогрессу не могут заменить для русской души прекрасных звуков небес; знает и понимает она, что небесная песня не слагается из грохота машин и треска орудий и что ноты этой песни не в чертежах и сметах инженеров.

Итак, если идеал Запада — прогресс, то русский народный идеал — преображение. Русский народ стремится к городу, которого строитель и художник — Бог (Евр. 11, 10), и может сказать с Апостолом: вышний Иерусалим свободен, он — матерь всем нам (Гал. 4, 26).

Развертывающаяся пред нами великая борьба народов есть борьба двух идеалов: прогресс хочет уничтожить преображение, забывая слово Христа о том, что врата ада не одолеют истины.

В истории Московской Духовной Академии мы стоим на грани двух столетий, и нам весьма полезно, хотя бы под давлением грандиозных событий, напомнить себе религиозный идеал православия и жизненный идеал русского народа. Нам нет особенной нужды подсчитывать, что сделала наша родная духовная школа для материального прогресса. Лучше подумать о том, что она сделала для духовного преображения нашего родного православного народа. А вступая во второе столетие родной и дорогой Академии, будем каждый иметь в качестве руководящего светоча наш русский идеал преображения, чтобы, когда придет время трудиться на ниве народной, не подавать жесткого европейского камня тому, кто просит настоящего русского хлеба.

Вступительная лекция-речь, сказанная в академической аудитории 3 сентября 1914 года. Впервые опубликовано в журнале «Богословский вестник», 1914, т. 3, № 10-11. Подписано «Архимандрит Иларион».

Священномученик Иларион (Троицкий)

Священномученик Иларион (Троицкий)

Метки: Наследие, самобытность, Русь, Россия, открытка

Елена Байер,

02-03-2010 18:55

(ссылка)

ИСТОРИЯ ВЕНЧАНИЯ ПУШКИНА

2 марта (18 февраля ст. ст.) в 1831 году

Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой в церкви Большого Вознесения на Большой Никитской в Москве. Пушкину — 31 год, Натали — 18…

Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой в церкви Большого Вознесения на Большой Никитской в Москве. Пушкину — 31 год, Натали — 18…

Рассказ о своем обручении Александр Сергеевич доверил черновику в виде перевода как бы с французского: «Отец первый встретил меня с отверстыми объятьями, вынул из кармана платок, он хотел заплакать, но не мог и решил высморкаться. У матери глаза были красны. Нас благословили. Невеста подала мне холодную, безответную руку. Мать заговорила о приданом, отец о саратовской деревне – и я жених…» Дедушка Натальи Николаевны пообещал ей триста душ, но не дал ни одной, а вместо этого стал использовать связи поэта, чтобы продать казне бронзовую статую Екатерины II, валявшуюся в Гончаровском сарае с Потемкинских времен. И вот в мае 1830-го, через три недели после помолвки, Пушкин просит у Бенкендорфа разрешения этот «шедевр» растопить: «Свадьба внучки, – пишет он, – быстро налаженная, застала деда совершенно без денег, и вывести нас из затруднения может только Государь Император и его августейшая бабка».

Свадьба была назначена на конец августа, Наталье исполнялось восемнадцать, но 20-го числа на Басманной умер дядя Александра Сергеевича, женитьба была отложена, и Пушкин уехал оформлять на себя часть Болдина. На момент прощанья помолвка была почти расторгнута.