Елена Байер,

13-07-2010 13:27

(ссылка)

ДОСТОЕВСКИЙ: ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА

В 1871 году, 1 июля (14 июля ст. ст.) в Петербургской судебной палате начинается суд, первый в России гласный политический «процесс нечаевцев».

«Мы не признаем другой деятельности, кроме работы по истреблению, но мы допускаем, что формы, которые примет эта деятельность, будут весьма различны - яд, нож, веревка и т. д. В этой борьбе революция одинаково освящает все формы действия», - писал революционер и мистификатор Сергей Нечаев в знаменитом «Катехизисе революционера». В конце августа 1869 года Нечаев приехал в Россию из-за границы и приступил к организации революционного общества под названием «Народная расправа». Организация, разделенная на пятерки возглавлялась лично Нечаевым, который требовал абсолютного и слепого послушания. Против Нечаева выступил один из членов кружка - студент Сельскохозяйственной академии Иван Иванов. Нечаев обвинил Иванова в предательстве. В ночь на 21 ноября 1869 года Иванова заманили в грот в парке Сельскохозяйственной академии и убили. Труп Иванова обнаружили через четыре дня после убийства. 300 нечаевцев были арестованы, 84 предстали перед судом летом 1871 года. По материалам нечаевского дела ДОСТОЕВСКИЙ написал «Бесов».

Бесы Достоевского в сообществе (текст, видео из цикла «Библейский сюжет»)

http://my.mail.ru/community...

О Нечаеве

http://www.kommersant.ru/do...

«Мы не признаем другой деятельности, кроме работы по истреблению, но мы допускаем, что формы, которые примет эта деятельность, будут весьма различны - яд, нож, веревка и т. д. В этой борьбе революция одинаково освящает все формы действия», - писал революционер и мистификатор Сергей Нечаев в знаменитом «Катехизисе революционера». В конце августа 1869 года Нечаев приехал в Россию из-за границы и приступил к организации революционного общества под названием «Народная расправа». Организация, разделенная на пятерки возглавлялась лично Нечаевым, который требовал абсолютного и слепого послушания. Против Нечаева выступил один из членов кружка - студент Сельскохозяйственной академии Иван Иванов. Нечаев обвинил Иванова в предательстве. В ночь на 21 ноября 1869 года Иванова заманили в грот в парке Сельскохозяйственной академии и убили. Труп Иванова обнаружили через четыре дня после убийства. 300 нечаевцев были арестованы, 84 предстали перед судом летом 1871 года. По материалам нечаевского дела ДОСТОЕВСКИЙ написал «Бесов».

Бесы Достоевского в сообществе (текст, видео из цикла «Библейский сюжет»)

http://my.mail.ru/community...

О Нечаеве

http://www.kommersant.ru/do...

Метки: писатели, Россия, Достоевский, бесы, Нечаев

Елена Байер,

16-04-2010 23:11

(ссылка)

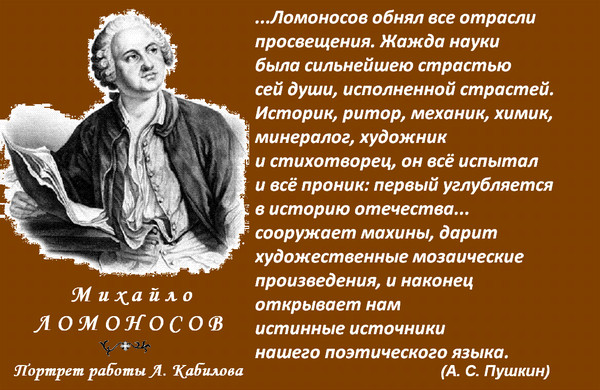

ПАМЯТИ ЛОМОНОСОВА

17 (4) апреля 1765 года умер Михаил Васильевич Ломоносов.

Могила М. В. Ломоносова в Александро-Невской лавре, в Некрополе XVIII века.

На монументе высечены слова:

В память

славному мужу

Михаилу Ломоносову, родившемуся в Колмогорах

в 1711 году.

Бывшему статскому советнику,

С.-Петербургской Академии наук

профессору,

Стокголмской и Болоннской

члену.

Разумом и науками превосходному,

знатным украшением Отечеству

послужившему.

Красноречия стихотворства

и гистории российской

учителю.

Мусии первому в России без руководства изобретателю

преждевременною смертию

от муз и Отечества

на днях святыя Пасхи в 1765 году

похищенному.

Воздвиг сию гробницу

граф М. Воронцов

славя Отечество с таковым

гражданином и горестно соболезнуя

о его кончине.

Дом М. В. Ломоносова на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. XIX в. Литография Виктора по рисунку Л. О. Примацци

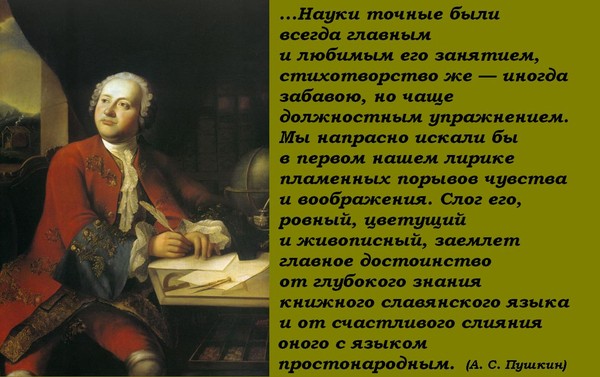

В дни памяти принято говорить о человеке только хорошее или ничего. Поэтому я не цитирую здесь недружелюбных слов А. Н. Радищева. Я обращаюсь за добрыми словами к гению Пушкина.

Могила М. В. Ломоносова в Александро-Невской лавре, в Некрополе XVIII века.

На монументе высечены слова:

В память

славному мужу

Михаилу Ломоносову, родившемуся в Колмогорах

в 1711 году.

Бывшему статскому советнику,

С.-Петербургской Академии наук

профессору,

Стокголмской и Болоннской

члену.

Разумом и науками превосходному,

знатным украшением Отечеству

послужившему.

Красноречия стихотворства

и гистории российской

учителю.

Мусии первому в России без руководства изобретателю

преждевременною смертию

от муз и Отечества

на днях святыя Пасхи в 1765 году

похищенному.

Воздвиг сию гробницу

граф М. Воронцов

славя Отечество с таковым

гражданином и горестно соболезнуя

о его кончине.

Дом М. В. Ломоносова на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. XIX в. Литография Виктора по рисунку Л. О. Примацци

В дни памяти принято говорить о человеке только хорошее или ничего. Поэтому я не цитирую здесь недружелюбных слов А. Н. Радищева. Я обращаюсь за добрыми словами к гению Пушкина.

Елена Байер,

12-02-2010 16:37

(ссылка)

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОРТРЕТА ПУШКИНА

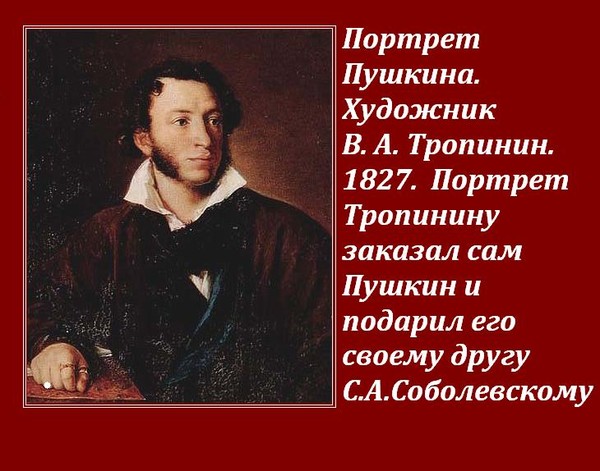

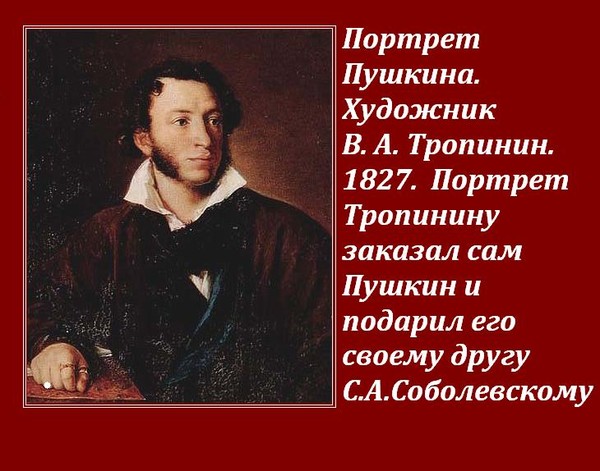

В 1827 году в девятом номере журнала «Московский телеграф» его владелец Николай Алексеевич Полевой писал:

«Русский живописец Тропинин недавно окончил портрет Пушкина. Пушкин изображен en trois guart (три четверти), в халате, сидящий подле столика. Сходство портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта. Впрочем, физиономия Пушкина столь определенная, выразительная, что всякий живописец может схватить ее, вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о ней истинное понятие. Действительно, гений пламенный, оживляется при каждом новом впечатлении, должен изменять выражение лица своего, которое составляет душу лица... Не от того ли замечают такое несходство в лучших портретах Байрона, хотя все они имеют нечто общее, выражающее подлинник?..»

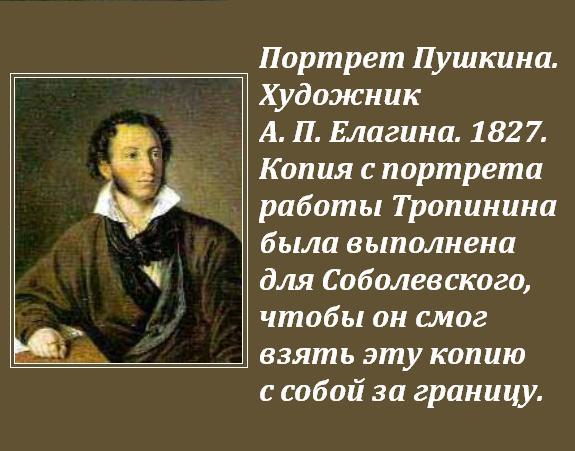

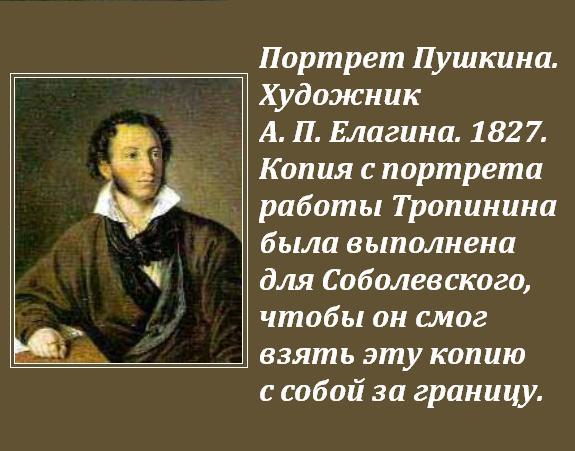

Владелец портрета Пушкина работы Тропинина С. А. Соболевский отдал его для копирования в уменьшенном размере Авдотье Петровне Елагиной. Она не была профессионалом, но явно обладала художественным талантом. Елагина сделала копию размером 26 × 21,5 см. Ее видел Пушкин, ее оценили современники. Вокруг елагинской копии, прежде чем она попала в Пушкинский дом в Петербурге, разыгралась поистине детективная история. С. А. Соболевский выбросил копию как «скверное подражание», но она не пропала, ее подобрали. Внучка Елагиной, М. В. Беэр, сохранившая копию, представила ее в 1899 году на юбилейной выставке, посвященной 100-летию поэта. Все думали, что это и есть оригинал работы Тропинина.

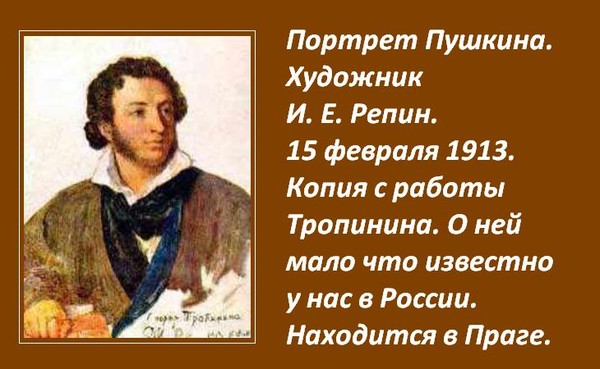

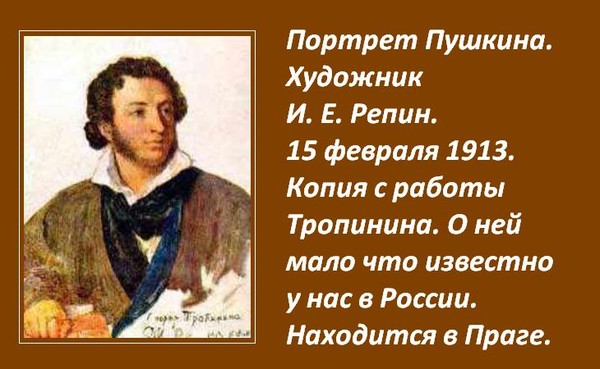

Несколько поколений художников стремились «схватить» ускользающий облик гения и остановить мгновение, но тщетно. Илья Ефимович Репин в течение двадцати лет работал над картиной «Пушкин на берегу Невы» и сделал для нее почти сотню эскизов поэта.

«Испробованы все мои самые смелые приемы, ― нет удачи, нет удачи, ― писал Репин Леониду Андрееву 28 января 1917 года, ― а между тем, ведь вот кажется так ясно, я вижу этого "неприятного, вертлявого человека", этого "обезьяну", этого возлюбленного поэта... Передо мной фотографии со всех его портретов, предо мною две маски с мертвого; я уже умею разбираться, что лучше из всего материала; уже совершенно ясно чувствую характер этого чистокровного арапа. Маска с мертвого так изящна по своим чертам и пластике, так красивы эти благородные кости, такой страстью полно было это в высшей степени подвижное лицо, и все это было заключено в строгой раме врожденного благородства и гениального ума... И вот я, посредственный художник, дерзнул изобразить этого гения... Признаюсь вам ― особенно три последние недели, еще более три последние дня, опять беззаветно, ходил на приступ своего Порт-Артура».

* * *

С середины 1850-х годов подлинный портрет работы Тропинина находился у директора Московского архива Министерства иностранных дел археографа М. А. Оболенского, купившего его в Москве в меняльной лавке за 50 рублей. С 1889 по 1937 год истинный портрет работы Тропинина экспонировался в Третьяковской галерее, а затем и по сей день ― в Царскосельском пушкинском музее. Он стал широко известен с 1860 года, когда с него были сделаны фоторепродукции, распространившиеся по всей России.

«Русский живописец Тропинин недавно окончил портрет Пушкина. Пушкин изображен en trois guart (три четверти), в халате, сидящий подле столика. Сходство портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта. Впрочем, физиономия Пушкина столь определенная, выразительная, что всякий живописец может схватить ее, вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о ней истинное понятие. Действительно, гений пламенный, оживляется при каждом новом впечатлении, должен изменять выражение лица своего, которое составляет душу лица... Не от того ли замечают такое несходство в лучших портретах Байрона, хотя все они имеют нечто общее, выражающее подлинник?..»

Владелец портрета Пушкина работы Тропинина С. А. Соболевский отдал его для копирования в уменьшенном размере Авдотье Петровне Елагиной. Она не была профессионалом, но явно обладала художественным талантом. Елагина сделала копию размером 26 × 21,5 см. Ее видел Пушкин, ее оценили современники. Вокруг елагинской копии, прежде чем она попала в Пушкинский дом в Петербурге, разыгралась поистине детективная история. С. А. Соболевский выбросил копию как «скверное подражание», но она не пропала, ее подобрали. Внучка Елагиной, М. В. Беэр, сохранившая копию, представила ее в 1899 году на юбилейной выставке, посвященной 100-летию поэта. Все думали, что это и есть оригинал работы Тропинина.

Несколько поколений художников стремились «схватить» ускользающий облик гения и остановить мгновение, но тщетно. Илья Ефимович Репин в течение двадцати лет работал над картиной «Пушкин на берегу Невы» и сделал для нее почти сотню эскизов поэта.

«Испробованы все мои самые смелые приемы, ― нет удачи, нет удачи, ― писал Репин Леониду Андрееву 28 января 1917 года, ― а между тем, ведь вот кажется так ясно, я вижу этого "неприятного, вертлявого человека", этого "обезьяну", этого возлюбленного поэта... Передо мной фотографии со всех его портретов, предо мною две маски с мертвого; я уже умею разбираться, что лучше из всего материала; уже совершенно ясно чувствую характер этого чистокровного арапа. Маска с мертвого так изящна по своим чертам и пластике, так красивы эти благородные кости, такой страстью полно было это в высшей степени подвижное лицо, и все это было заключено в строгой раме врожденного благородства и гениального ума... И вот я, посредственный художник, дерзнул изобразить этого гения... Признаюсь вам ― особенно три последние недели, еще более три последние дня, опять беззаветно, ходил на приступ своего Порт-Артура».

* * *

С середины 1850-х годов подлинный портрет работы Тропинина находился у директора Московского архива Министерства иностранных дел археографа М. А. Оболенского, купившего его в Москве в меняльной лавке за 50 рублей. С 1889 по 1937 год истинный портрет работы Тропинина экспонировался в Третьяковской галерее, а затем и по сей день ― в Царскосельском пушкинском музее. Он стал широко известен с 1860 года, когда с него были сделаны фоторепродукции, распространившиеся по всей России.

Елена Байер,

31-01-2010 12:11

(ссылка)

МИНИАТЮРА ТРОПИНИНА

Прижизненный миниатюрный портрет Пушкина был впервые опубликован Сергеем Михайловичем (Сержем) Лифарем в изданном им в Париже на русском языке томике романа "Евгений Онегин". В книге "Моя зарубежная Пушкиниана" Лифарь так высказывается об истории появления в его собрании миниатюрного портрета Пушкина:

"Однажды какой-то русский беженец принес… и продал за малую цену маленький портрет Пушкина. Не зная, чьей он работы, я бросился к А.Н. Бенуа… Без колебания А.Н. определил, что это — миниатюра Тропинина. Кн. Аргутинский, И. Браз, Эрнст мне подтвердили слова А.Н. Бенуа".

В 1937 году пушкинские реликвии впервые были представлены на выставке "Пушкин и его эпоха", организованной Лифарем в большом фойе престижного парижского зала "Плейель".

Прекрасна тропининская миниатюра Пушкина в медальоне была подарена поэтом невесте Н.Н. Гончаровой. На обороте миниатюры в кольце-змейке написано золотом: Amour.

Прекрасна тропининская миниатюра Пушкина в медальоне была подарена поэтом невесте Н.Н. Гончаровой. На обороте миниатюры в кольце-змейке написано золотом: Amour.

Елена Байер,

02-03-2010 18:55

(ссылка)

ИСТОРИЯ ВЕНЧАНИЯ ПУШКИНА

2 марта (18 февраля ст. ст.) в 1831 году

Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой в церкви Большого Вознесения на Большой Никитской в Москве. Пушкину — 31 год, Натали — 18…

Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой в церкви Большого Вознесения на Большой Никитской в Москве. Пушкину — 31 год, Натали — 18…

Рассказ о своем обручении Александр Сергеевич доверил черновику в виде перевода как бы с французского: «Отец первый встретил меня с отверстыми объятьями, вынул из кармана платок, он хотел заплакать, но не мог и решил высморкаться. У матери глаза были красны. Нас благословили. Невеста подала мне холодную, безответную руку. Мать заговорила о приданом, отец о саратовской деревне – и я жених…» Дедушка Натальи Николаевны пообещал ей триста душ, но не дал ни одной, а вместо этого стал использовать связи поэта, чтобы продать казне бронзовую статую Екатерины II, валявшуюся в Гончаровском сарае с Потемкинских времен. И вот в мае 1830-го, через три недели после помолвки, Пушкин просит у Бенкендорфа разрешения этот «шедевр» растопить: «Свадьба внучки, – пишет он, – быстро налаженная, застала деда совершенно без денег, и вывести нас из затруднения может только Государь Император и его августейшая бабка».

Свадьба была назначена на конец августа, Наталье исполнялось восемнадцать, но 20-го числа на Басманной умер дядя Александра Сергеевича, женитьба была отложена, и Пушкин уехал оформлять на себя часть Болдина. На момент прощанья помолвка была почти расторгнута.

Тёща звала его «сочинителем», обвиняла в безверии, безденежье и плохих отношениях с властями. Он боялся, что Наталья Николаевна не сможет его полюбить: «Когда окружена она будет восторгами, поклонением, соблазнами, не будет ли смотреть на меня как на помеху? Не стану ли я ей тогда противен?»

Но ещё больше его пугала перспектива смерти, которую каким-то особым чутьем поэта он осязал в грядущем браке – первое, что он увидел из окон Гончаровой, была вывеска погребальной конторы. В один день с «Гробовщиком» он пишет:

Девятого сентября 1830 года, в пятый день в Болдине, Александр Сергеевич заканчивает «Гробовщика» и рисует на его последней странице свою невесту и возницу в похоронном плаще. А начинается повесть так: Адриян Прохоров взваливает пожитки на похоронные дроги, и тощая пара тащится с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. На Басманной Пушкин родился и был крещён, на Никитской жила семья Гончаровых...

Заключив Пушкина на карантин, судьба помогает ему ещё раз все взвесить. Уже 20 сентября готовы «Барышня-крестьянка» и «Монастырь на Казбеке». В повести мечта о счастливой свадьбе, в стихах – о монастыре:

Далекий, вожделенный брег!

Туда б, сказав прости ущелью,

Подняться к вольной вышине!

Туда б, в заоблачную келью,

В соседство Бога скрыться мне!

Порыв нешуточный… Очевидно, что жених ещё не определился. Но разлука и холера, которая подбирается к Москве, делают свое дело. Кроме того, Пушкин узнает, что дедушка невесты раздумал переплавлять статую Екатерины.

Раздается «Выстрел» Сильвио, заставляющий понять, как дорога бывает жизнь, когда ты любишь, когда юная красавица становится женой. А за ним появляется «Метель» с рисунком челна и плавателя, входящего в гавань. Он верит, что Божий Промысел ведет его, как Марью Гавриловну с Бурминым, и вдруг… отец присылает известие о том, что свадьба с Натали расстроилась. Невзирая на строжайший карантин, Александр Сергеевич срывается с места…

С этой трагедией в сердце Пушкин добирается до Владимира, но его разворачивает первый же карантин. Просит подорожную – отказ. Шлет бессильную жалобу губернатору. Отчаяние! И тут ему советуют пойти к старцу, которому носит свои скорби вся округа.

Наверняка, Пушкин ждал, что, помолясь, старец скажет, будет ли счастлив он в мужьях и ждут ли его вообще семейные узы. Судя по «Пиру во время чумы», отец Серафим Саровский открыл поэту всю опасность этого пути.

Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю,

И в разъяренном океане,

Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,

И в дуновении Чумы.

Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья –

Бессмертья, может быть, залог!

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и ведать мог.

Итак, – хвала тебе, Чума!

Нам не страшна могилы тьма,

Нас не смутит твое призванье!

Бокалы пеним дружно мы,

И девы-розы пьем дыханье, –

Быть может, полное Чумы.

Это песня свободного человека, а только свободный может любить. Наверное, в женитьбе Александру Сергеевичу была предложена не только смерть, но и очищение, и залог вечной жизни, ведь дева-роза – его суженая. И роман о чистоте и верности соединенных Богом сердец он ещё напишет.

9 декабря 1830 года Пушкин шлет Плетнёву письмо: «Милый! Я в Москве. Нашел тёщу озлобленную на меня, и насилу с нею сладил. Насилу прорвался и сквозь карантины. Пришли мне денег, сколько можно более, я на мели. Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Привез несколько драматических сцен или маленьких трагедий и прозою пять повестей, от которых Баратынский ржет и бьется».

Первым делом Александр Сергеевич кинулся к людям, хорошо знавшим Екатерину II, собирать материал для будущего романа, и только после этого принялся улаживать житейские дела. Перед свадьбой он был необычайно грустен. Обмолвился в одном письме, что, вероятно, ему придется погибнуть на поединке.

Но после венчания, которое не обошлось без дурных примет (он ронял кольцо, Евангелие и крест, свеча гасла в его руке), Александр Сергеевич уже был весел и светел. «Я женат и счастлив, – читает Плетнёв, – это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился».

Через пять лет, осенью 1836-го, Пётр Александрович получит «Капитанскую дочку», великую песнь русской литературы о любви, песнь песней Пушкина, а сам Александр Сергеевич примет долгожданную и благую весть.

Чудный сон мне Бог послал –

С длинной белой бородою

В белой ризе предо мною

Старец некой предстоял

И меня благословлял.

Он сказал мне: «Будь покоен,

Скоро, скоро удостоен

Будешь царствия небес.

Скоро странствию земному

Твоему придет конец.

Уж готовит ангел смерти

Для тебя святой венец...

Путник – ляжешь на ночлеге,

В гавань, плаватель, войдешь.

Бедный пахарь утомленный,

Отрешишь волов от плуга

На последней борозде».

<…>

Сон отрадный, благовещный

Сердце жадное не смеет

И поверить и не верить.

Ах, ужели в самом деле

Близок я к моей кончине?

И страшуся и надеюсь,

Казни вечныя страшуся,

Милосердия надеюсь:

Успокой меня, Творец.

Но Твоя да будет воля,

Не моя. – Кто там идет?

Свадьба была назначена на конец августа, Наталье исполнялось восемнадцать, но 20-го числа на Басманной умер дядя Александра Сергеевича, женитьба была отложена, и Пушкин уехал оформлять на себя часть Болдина. На момент прощанья помолвка была почти расторгнута.

Тёща звала его «сочинителем», обвиняла в безверии, безденежье и плохих отношениях с властями. Он боялся, что Наталья Николаевна не сможет его полюбить: «Когда окружена она будет восторгами, поклонением, соблазнами, не будет ли смотреть на меня как на помеху? Не стану ли я ей тогда противен?»

Но ещё больше его пугала перспектива смерти, которую каким-то особым чутьем поэта он осязал в грядущем браке – первое, что он увидел из окон Гончаровой, была вывеска погребальной конторы. В один день с «Гробовщиком» он пишет:

Девятого сентября 1830 года, в пятый день в Болдине, Александр Сергеевич заканчивает «Гробовщика» и рисует на его последней странице свою невесту и возницу в похоронном плаще. А начинается повесть так: Адриян Прохоров взваливает пожитки на похоронные дроги, и тощая пара тащится с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. На Басманной Пушкин родился и был крещён, на Никитской жила семья Гончаровых...

Заключив Пушкина на карантин, судьба помогает ему ещё раз все взвесить. Уже 20 сентября готовы «Барышня-крестьянка» и «Монастырь на Казбеке». В повести мечта о счастливой свадьбе, в стихах – о монастыре:

Далекий, вожделенный брег!

Туда б, сказав прости ущелью,

Подняться к вольной вышине!

Туда б, в заоблачную келью,

В соседство Бога скрыться мне!

Порыв нешуточный… Очевидно, что жених ещё не определился. Но разлука и холера, которая подбирается к Москве, делают свое дело. Кроме того, Пушкин узнает, что дедушка невесты раздумал переплавлять статую Екатерины.

Раздается «Выстрел» Сильвио, заставляющий понять, как дорога бывает жизнь, когда ты любишь, когда юная красавица становится женой. А за ним появляется «Метель» с рисунком челна и плавателя, входящего в гавань. Он верит, что Божий Промысел ведет его, как Марью Гавриловну с Бурминым, и вдруг… отец присылает известие о том, что свадьба с Натали расстроилась. Невзирая на строжайший карантин, Александр Сергеевич срывается с места…

С этой трагедией в сердце Пушкин добирается до Владимира, но его разворачивает первый же карантин. Просит подорожную – отказ. Шлет бессильную жалобу губернатору. Отчаяние! И тут ему советуют пойти к старцу, которому носит свои скорби вся округа.

Наверняка, Пушкин ждал, что, помолясь, старец скажет, будет ли счастлив он в мужьях и ждут ли его вообще семейные узы. Судя по «Пиру во время чумы», отец Серафим Саровский открыл поэту всю опасность этого пути.

Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю,

И в разъяренном океане,

Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,

И в дуновении Чумы.

Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья –

Бессмертья, может быть, залог!

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и ведать мог.

Итак, – хвала тебе, Чума!

Нам не страшна могилы тьма,

Нас не смутит твое призванье!

Бокалы пеним дружно мы,

И девы-розы пьем дыханье, –

Быть может, полное Чумы.

Это песня свободного человека, а только свободный может любить. Наверное, в женитьбе Александру Сергеевичу была предложена не только смерть, но и очищение, и залог вечной жизни, ведь дева-роза – его суженая. И роман о чистоте и верности соединенных Богом сердец он ещё напишет.

9 декабря 1830 года Пушкин шлет Плетнёву письмо: «Милый! Я в Москве. Нашел тёщу озлобленную на меня, и насилу с нею сладил. Насилу прорвался и сквозь карантины. Пришли мне денег, сколько можно более, я на мели. Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Привез несколько драматических сцен или маленьких трагедий и прозою пять повестей, от которых Баратынский ржет и бьется».

Первым делом Александр Сергеевич кинулся к людям, хорошо знавшим Екатерину II, собирать материал для будущего романа, и только после этого принялся улаживать житейские дела. Перед свадьбой он был необычайно грустен. Обмолвился в одном письме, что, вероятно, ему придется погибнуть на поединке.

Но после венчания, которое не обошлось без дурных примет (он ронял кольцо, Евангелие и крест, свеча гасла в его руке), Александр Сергеевич уже был весел и светел. «Я женат и счастлив, – читает Плетнёв, – это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился».

Через пять лет, осенью 1836-го, Пётр Александрович получит «Капитанскую дочку», великую песнь русской литературы о любви, песнь песней Пушкина, а сам Александр Сергеевич примет долгожданную и благую весть.

Чудный сон мне Бог послал –

С длинной белой бородою

В белой ризе предо мною

Старец некой предстоял

И меня благословлял.

Он сказал мне: «Будь покоен,

Скоро, скоро удостоен

Будешь царствия небес.

Скоро странствию земному

Твоему придет конец.

Уж готовит ангел смерти

Для тебя святой венец...

Путник – ляжешь на ночлеге,

В гавань, плаватель, войдешь.

Бедный пахарь утомленный,

Отрешишь волов от плуга

На последней борозде».

<…>

Сон отрадный, благовещный

Сердце жадное не смеет

И поверить и не верить.

Ах, ужели в самом деле

Близок я к моей кончине?

И страшуся и надеюсь,

Казни вечныя страшуся,

Милосердия надеюсь:

Успокой меня, Творец.

Но Твоя да будет воля,

Не моя. – Кто там идет?

Метки: Пушкин

Елена Байер,

07-02-2010 19:44

(ссылка)

УСРЕДНЕННЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПОРТРЕТ ПУШКИНА

Г. ИВАНИЦКИЙ, член-корреспондент РАН

А. ДЕЕВ, кандидат физико-математических наук

А. ДЕЕВ, кандидат физико-математических наук

ВЕРНИСАЖ НАХОДОК.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СИНТЕЗ ЖИВОПИСНЫХ ОБРАЗОВ ПОЭТА

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СИНТЕЗ ЖИВОПИСНЫХ ОБРАЗОВ ПОЭТА

В 1827 году в девятом номере журнала «Московский телеграф» его владелец Николай Алексеевич Полевой писал:

«Русский живописец Тропинин недавно окончил портрет Пушкина. Пушкин изображен en trois guart (три четверти. ― Прим. авт.), в халате, сидящий подле столика. Сходство портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта. Впрочем, физиономия Пушкина столь определенная, выразительная, что всякий живописец может схватить ее, вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о ней истинное понятие. Действительно, гений пламенный, оживляется при каждом новом впечатлении, должен изменять выражение лица своего, которое составляет душу лица... Не от того ли замечают такое несходство в лучших портретах Байрона, хотя все они имеют нечто общее, выражающее подлинник?..»

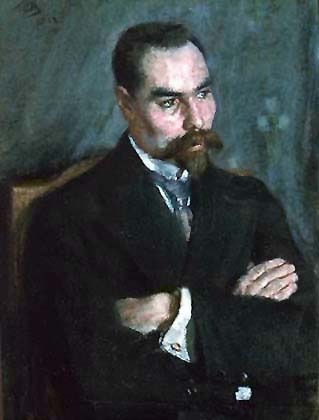

Портрет Пушкина. Художник Тропинин. 1827

Несколько поколений художников стремились «схватить» ускользающий облик гения и остановить мгновение, но тщетно. Приведем для примера описание творческих мучений Ильи Ефимовича Репина; в течение двадцати лет он работал над картиной «Пушкин на берегу Невы» и сделал для нее почти сотню эскизов поэта.

«Испробованы все мои самые смелые приемы, ― нет удачи, нет удачи, ― писал Репин Леониду Андрееву 28 января 1917 года, ― а между тем, ведь вот кажется так ясно, я вижу этого "неприятного, вертлявого человека", этого "обезьяну", этого возлюбленного поэта... Передо мной фотографии со всех его портретов, предо мною две маски с мертвого; я уже умею разбираться, что лучше из всего материала; уже совершенно ясно чувствую характер этого чистокровного арапа. Маска с мертвого так изящна по своим чертам и пластике, так красивы эти благородные кости, такой страстью полно было это в высшей степени подвижное лицо, и все это было заключено в строгой раме врожденного благородства и гениального ума... И вот я, посредственный художник, дерзнул изобразить этого гения... Признаюсь вам ― особенно три последние недели, еще более три последние дня, опять беззаветно, ходил на приступ своего Порт-Артура».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Если замечательный мастер Репин считал себя посредственностью, взявшись за воплощение облика Пушкина, то уж биофизикам, далеким от его художественного таланта, казалось бы, здесь делать нечего. Тем не менее мы рискнули попытаться воссоздать наиболее вероятный облик поэта в различные периоды его жизни, но подойти к решению этой задачи с иной стороны. Юбилей поэта стимулировал наше желание, а многолетний опыт компьютерной реконструкции, накопленный в биологических экспериментах, вселял оптимизм.

Работа начиналась как «игра». Но незаметно переросла в объемное биофизическое исследование с элементами искусствоведения, психологии восприятия образов и их компьютерным анализом и синтезом. Однако работа оказалась много сложнее, чем мы предполагали, приступая к ней, и заметно отличалась от имевшегося у нас опыта.

Исследуя биоструктуры, мы изучаем их по электронно-микроскопическим, рентгеновским или оптическим снимкам. Часто эти изображения бывают существенно искажены из-за аберраций приборов, но эти приборные ошибки, накладываемые на истинный образ биоструктур, можно вычислить и скорректировать. В данном же случае мы имели дело с рукотворными портретами поэта, то есть с произведениями искусства, а человеческое творчество ― это то немногое, что с большим трудом поддается формализации.

Проживи А. С. Пушкин еще пять лет, и, возможно, потомки располагали бы его фотопортретами. Как известно, первые черно-белые фотоизображения были получены во Франции Л.-Ж.-М. Дагером и Ж.-Н. Ньепсом в 1839 году, двумя годами позже фотографии были сделаны в Англии, а затем ― в России. Но история не имеет сослагательного наклонения.

Изменчивое, живое лицо поэта (а это отмечают все его современники, оставившие воспоминания) было нелегко изобразить даже художникам, писавшим портрет с натуры. Существуют хотя и многочисленные, но субъективные живописные портреты Пушкина и описания его внешности. Мы даже не знаем точно, какого цвета были его волосы. Его брат, Лев Сергеевич, уверял, что Александр всегда был темноволосый. Другие (П. А. Корсаков, О. С. Павлищева) утверждали, что Александр, смолоду белокурый, после 17 лет начал темнеть. Сам Пушкин написал по-французски свой шуточный автопортрет: «У меня свежий цвет лица, русые волосы и кудрявая голова».

Чтобы ответить на вопрос: каким был облик поэта? ― нужно было с особой осторожностью относиться к воспоминаниям, написанным много лет спустя после гибели поэта. В них и смещение временных периодов в памяти мемуаристов, и влияние величия личности, то есть «давление» социального стереотипа на настроение вспоминающих. Большей ценностью обладают дневниковые заметки современников ― пусть отрывистые и неважно ― друзей или недругов, ― а также собственные высказывания поэта.

К архиву словесных портретов мы добавили визуальные живописные портреты, автопортреты Пушкина, сделанные им на полях рукописей и в альбомах его современниц, а также зарисовки и скульптурные портреты, созданные уже после смерти поэта. Помимо этого мы располагали зарисовками лица поэта на смертном одре и фотографиями его посмертной маски в разных ракурсах.

На маску, как объективный носитель образа поэта, мы возлагали особенно большие надежды. Однако, как выяснилось, она отражает лишь приблизительно облик живого рельефа лица. После смерти мышцы лица расслабляются, а ткани при нулевом кровяном давлении сжимаются, и черты «обостряются». Эти изменения индивидуальны, они зависят от тканевой структуры лица, массы мягких тканей и плотности кровеносной системы человека. В свое время антрополог-скульптор М. М. Герасимов (1907―1970), создавая метод пластической реконструкции лица по черепу, исследовал эти вопросы. Не зная, каким был облик человека при жизни, точно реконструировать рельеф его лица по маске и черепу нельзя. Можно передать лишь приблизительный облик натуры, хотя образ может быть узнаваемым.

Синтезировав множество обликов поэта, неизбежно требуется прибегнуть к мнению экспертов ― своеобразному «суду присяжных», которые должны выбрать наиболее вероятный облик лица реального человека. Но человека уже нет, как нет среди нас, ныне живущих, того, кто его видел. Поэтому ответ всегда носит вероятностный характер. Выбор одной гипотезы из множества других неизбежно вызывает сомнение и порождает вопрос: «А судьи кто?» Мы можем лишь утверждать, что отобранные образы из множества синтезированных не противоречат словесным описаниям и живописным прижизненным портретам (с учетом квалификации и объективности мемуаристов и художников). Однако все равно после всех поправок, выбранный портрет остается портретом, а не фотографией и несет на себе груз субъективности.

При синтезе новых портретов поэта мы использовали два взаимно дополняющих друг друга компьютерных метода: «фоторобота» (совмещения элементов из разных портретов) и «морфинга» (наложения портретов и их элементов с определенными весовыми коэффициентами друг на друга). Не будем утомлять читателя математическими выкладками, связанными с измерением антропометрических параметров изображенного на портретах лица, с количественными отклонениями этих параметров на различных портретах и с формированием пространств из этих признаков, цель которых ― распознавание образов. Не станем излагать и методы поворотов изображений на портретах для их сравнения и расчетные формулы эллипсоидальной геометрии при проекциях рельефа лица на плоскость портрета. Обо всем этом можно узнать, прочитав в журнале «Успехи физических наук» (№ 5, 1999) нашу статью.

У ИСТОКОВ ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ ПОЭТА

Итак, перед вами ― галерея портретов поэта, ставшая основой наших исследований. Из 38 портретов, с которыми мы оперировали, 16 ― прижизненные.

История создания и судьба каждого из портретов достойны отдельного разговора. Анализу портретов в Пушкиниане посвящена обширная литература. Для нас в данном случае важно другое ― как возник тот облик поэта, который каждому из нас знаком с детства? Насколько он соответствует реальному образу живого человека?

Классический облик А. С. Пушкина (его можно еще назвать «социальный стереотип») был порожден тиражированием портретов работы О. А. Кипренского (6) и В. А. Тропинина (7). Оба художника ― профессионалы высочайшего класса.

Василий Андреевич Тропинин (1776―1857), ученик С. С. Щукина, выпускник Петербургской академии художеств, был крупнейшим русским портретистом. Его работы отличались скульптурной четкостью объемов и внимательностью к характерным деталям. Владелец портрета Пушкина работы Тропинина С. А. Соболевский не отправил его в Петербург на выставку (хотя Н. А. Полевой в журнале «Московский телеграф» и сообщил об этом), а отдал для копирования в уменьшенном размере Авдотье Петровне Елагиной. Она не была профессионалом, но явно обладала художественным талантом. Елагина сделала небольшую копию(9), размером 26 × 21,5 см. Ее видел Пушкин, ее оценили современники. Вокруг елагинской копии, прежде чем она попала в Пушкинский дом в Петербурге, разыгралась поистине детективная история. С. А. Соболевский выбросил копию как «скверное подражание», но она не пропала, ее подобрали. Внучка Елагиной, М. В. Беэр, сохранившая копию, представила ее в 1899 году на юбилейной выставке, посвященной 100-летию поэта. Все думали, что это и есть оригинал работы Тропинина. Но оригинал с середины 1850-х годов находился у директора Московского архива Министерства иностранных дел археографа М. А. Оболенского, купившего его в Москве в меняльной лавке за 50 рублей. С 1889 по 1937 год истинный портрет работы Тропинина экспонировался в Третьяковской галерее, а затем и по сей день ― в Царскосельском пушкинском музее. Он стал широко известен с 1860 года, когда с него были сделаны фоторепродукции, распространившиеся по всей России.

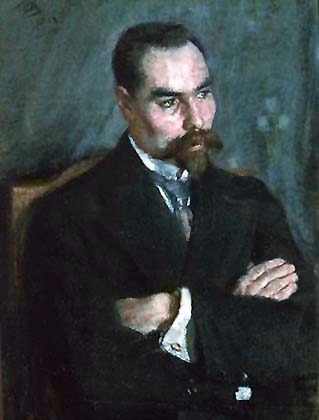

Орест Адамович Кипренский (1782―1836) был в то время, пожалуй, еще более известным живописцем и графиком, чем Тропинин. В 1812 году за особые заслуги в области живописи его избрали академиком Академии художеств. В 1805 году он получил Золотую медаль за свою теперь хорошо известную картину «Дмитрий Донской на Куликовом поле». Однако как художник он был скорее романтиком, чем реалистом. Его портрет Пушкина (6) отличает внешняя красивость с элементами классических представлений о том, как следует изобразить крупную творческую личность.

Портрет Александра Пушкина. О. Кипренский. 1827

Общепринято считать, что сам поэт оценивал этот портрет очень высоко, и в доказательство обычно приводятся строки из его послания Кипренскому:

Себя как в зеркале я вижу,

Но это зеркало мне льстит.

Однако если стихотворение А. С. Пушкина, адресованное Кипренскому, прочитать полностью, то в нем легко заметить явно проступающую саркастическую усмешку поэта по поводу своего портретного образа.

Любимец моды легкокрылый,

Хоть не британец, не француз,

Ты вновь создал, волшебник милый,

Меня, питомца чистых Муз,

И я смеюся над могилой,

Ушед навек от смертных уз.

Себя как в зеркале я вижу,

Но это зеркало мне льстит.

Оно гласит, что не унижу

Пристрастья важных Аонид.

Так Риму, Дрездену, Парижу

Известен впредь мой будет вид.

Портрет, выполненный Кипренским, стал классическим и дублировался еще при жизни поэта разными способами. Пушкин оказался прав ― социальный стереотип его облика родился именно из портрета Кипренского и аналогов (работ Уткина, Райта, позднее ― Матэ и Безлюдного и т. д.). После гибели поэта спрос на его портреты сильно возрос, раскупались все гравюры и литографии, сделанные по работам Тропинина и Кипренского. Любопытно, но их печатали в соотношении один к девяти. Видимо, и поэтому мы, потомки, воспринимаем облик поэта прежде всего по образу, созданному Кипренским. Дальнейшая судьба этого портрета известна. Он принадлежал другу поэта, А. А. Дельвигу, после его смерти (в январе 1831 года) Пушкин купил портрет у вдовы за 1000 рублей. В Третьяковскую галерею, где он находится и сейчас, портрет перешел из семьи старшего сына поэта в 1916 году.

Первым этот портрет удачно скопировал и размножил выдающийся мастер резцовой гравюры Николай Иванович Уткин (1780―1836). Хотя его гравировка (8), казалось бы, всего лишь повторение оригинала Кипренского, но Уткину удалось усилить выразительность портрета богатством и разнообразием штриха, а возможно, и собственными представлениями о натуре поэта. Профессиональный уровень этих трех живописцев не может подлежать сомнению. Однако Пушкин, изображенный ими примерно в одно и то же время, видится по-разному.

К этой же портретной группе следует отнести акварельные работы Петра Федоровича Соколова (1791―1848). Приведенный портрет поэта (10) почти на десять лет отстоит от работ Тропинина и Кипренского, Пушкин на десять лет старше, но он такой же. Из этого истока родилась большая «гибридная река» изобразительного ряда похожих, с небольшими вариациями, обликов поэта ― от Т. Райта (17) до К. Ф. Юона (28) и далее.

Но был ли истинный образ поэта таким, каким он показан на своих прижизненных портретах? Единого мнения не было. Одни из современников говорили «да», другие ― «нет». Пожалуй, вторых больше. Но подобные споры не решаются голосованием. Необходим независимый источник информации. Что думал по этому поводу сам поэт? С одной стороны, Пушкин не был высокого мнения о своей внешности, и можно найти много его высказываний по этому поводу. Вот примеры:

А я, повеса вечно праздный,

Потомок негров безобразный,

Взращенный в дикой простоте,

Любви не ведая страданий,

Я нравлюсь юной красоте

Бысстыдным бешенством желаний.

(«Юрьеву», 1820)

«Могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был» (Из письма к жене, 1835).

«Здесь хотят лепить мой бюст. Но я не хочу. Тут арапское мое безобразие предано будет бессмертию во всей своей мертвой неподвижности» (Из письма жене, 1836).

Но есть его высказывание и противоположного рода:

«В... газете объявили, что я собою неблагообразен и что портреты мои слишком льстивы. На эту личность я не отвечал, хотя она глубоко тронула» (А. С. Пушкин. Опровержение на критику, 1830).

Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу. Художник Н. П. Ульянов

Заключая анализ портретного ряда, порожденного тропинино-кипренским истоком, приведем цитату из заметки художника Н. П. Ульянова «Мои встречи» (М.: изд-во АХ СССР, 1959), написавшего в 1936 году картину «Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу» (36 ― это фрагмент названной картины):

«...В сущности есть всего два блестящих художественных документа из иконографии поэта. Это портреты Тропинина и Кипренского. Для одних они неоспоримо верный синтез внешнего и внутреннего "я" Пушкина; в других они вызывают некоторые чувства недоверия. Слов нет, оба портрета, и каждый по-своему, замечательны... Но не надо забывать, что тогда было принято "крахмалить" образ. Эпоха требовала некоторой пышности, приподнятости изображения».

Второй поток портретов поэта (28―36) был вызван желанием художников снять с образа поэта «исторический крахмал» (образ, созданный Ульяновым, относится к этому направлению) и отойти от сложившегося социального стереотипа. У истоков этого потока стояли портреты Г. А. Гиппиуса, Жана Вивьена и прежде всего И. Л. Линева.

Во многих высказываниях современников подчеркивается, что Пушкин был собою «неблагообразен». В качестве примера ограничимся тремя цитатами.

«Пушкин, писатель, разговаривает очаровательно без претензий, живо, пламенно. Нельзя быть безобразнее его ― это смесь физиономии обезьяны и тигра. Он происходит от одной африканской расы, и в его цвете лица осталась еще какая-то печать и дикое во взгляде... Рядом с ней (имеется в виду жена поэта. ― Прим. авт.) его уродливость еще более поражает, но когда он говорит, забываешь, чего ему недостает, чтобы быть красивым» (из дневника графини Д. Ф. Фикельмон, урожденной Тизенгаузен, внучки Кутузова, близкой знакомой поэта).

«Пушкин был собою дурен, но лицо его было выразительно и одушевлено, ростом он был мал, но тонок и сложен необыкновенно крепко и соразмерно...» (из воспоминаний Л. С. Пушкина). Рост Пушкина в зрелом возрасте был 166,6 см ― это известно из подписи под изображением поэта во весь рост в исполнении художника Г. Г. Чернецова: «Рисовал с натуры, 1832-го года. Апреля 15-го. Ростом 2 арш. 5 вершк. с половиной».

«Пушкин очень переменился наружностью. Страшные черные бакенбарды придали его лицу какое-то чертовское выражение. Впрочем, он все тот же. Так же жив и скор по-прежнему, в одну минуту переходит от веселости и смеха к задумчивости и размышлению...» (из письма П. Л. Яковлева, брата однокашника Пушкина М. Л. Яковлева. Ноябрь 1826 г.).

Портрет Пушкина работы Жана Вивьена (15) и миниатюра (13), которая также с большой вероятностью выполнена Вивьеном, показывают нам поэта в возрасте приблизительно 28 лет (миниатюра датирована, а на портрете даты нет). Возможно, что в портретах Вивьена и Гиппиуса (11) изображение поэта ближе к реальному его облику, чем в тропинино-кипренской серии. Линию Ж. Вивьена в изображении поэта явно продолжил Г. Г. Мясоедов (32) в известном большом полотне «Пушкин и его друзья слушают декламацию Мицкевича в салоне кн. З. Волконской» (1905―1907).

Пушкин и его друзья слушают декламацию Мицкевича в салоне кн. З. Волконской. Художник Г. Г. Мясоедов. 1905-1907

Поздний Пушкин (1836―1837 годов) предстает перед нами на портрете И. Л. Линева (16), на котором изображен вне романтического ореола. Современники, говоря об этих последних годах жизни поэта, вспоминали:

«Вообще пылкого, вдохновенного Пушкина уже не было. Какая-то грусть лежала на лице его» (П. Х. Граббе, знакомый Пушкина, автор воспоминаний о встрече с ним).

«К концу жизни у него уже начала показываться лысина и волосы его переставали виться» (П. В. Нащокин, один из близких друзей Пушкина).

«Я уверен, что беспокойство о будущей судьбе семейства, долги и вечные заботы о существовании были главною причиною той раздражительности, которую он показал в происшествиях, бывших причиною его смерти» (Н. М. Смирнов, близкий знакомый Пушкина).

Особого упоминания требует история создания портрета работы Линева. Она полна загадок, версий и окружена мистическим ореолом. В каком году написан портрет и кто его заказывал, неизвестно. Однако он изображает А. С. Пушкина в самый последний период его жизни. В конце 60-х ― начале 70-х годов нашего столетия появилось предположение, что организовал написание этого портрета В. А. Жуковский (приблизительно в январе ― марте 1836 года), пригласивший к себе на обед Пушкина и Линева. Следует подчеркнуть, что Иван Логинович Линев не был художником-профессионалом. Автор версии С. М. Куликов, рассматривая записку неизвестному (возможно, Жуковскому), написанную рукой Пушкина ориентировочно в 1835―1837 годах и содержащую следующие слова: «Посылаю тебе мою образину», ― высказывает гипотезу, что речь идет о портрете Пушкина именно работы Линева.

Существует и другая, мистическая версия, что прототипом для линевского портрета живого поэта послужил облик Пушкина, уже лежащего в гробу. Она основывается на попытке реконструировать события 29―30 января 1837 года. Достоверно известно, что И. С. Тургенев принес локон, срезанный Никитой Козловым с головы умершего поэта, в дом Линева. Дальше идут домыслы... Возможно, узнав о кончине поэта, И. Л. Линев пошел в дом на набережной Мойки проститься с ним и там стоял у гроба, «впитывая» в себя образ уже мертвого лица поэта. Затем «оживил» в картине этот образ, но сохранил при этом черты запомнившегося ему мертвого лица ― приплюснутого, с впалым подбородком, узкими и не рельефными губами. Однако это только гипотеза, которую вряд ли теперь удастся подтвердить или опровергнуть. Хотя изображение на портрете работы Линева по своим антропометрическим параметрам довольно близко к посмертной маске поэта.

Как бы там ни было, но линевский портрет совместно с портретами Вивьена и Гиппиуса породил свою линию в галерее портретов Пушкина ― от К. П. Мазера (29) до В. И. Шухаева (38).

Сюда же следует отнести известную совместную романтическую картину И. Е. Репина и И. К. Айвазовского «Пушкин у моря. Прощай, свободная стихия!» (1887), где Пушкин (30) в изображении Репина явно унаследовал некоторые черты портрета Линева.

Пушкин у моря. «Прощай, свободная стихия!» Художники И. Е. Репин и И. К. Айвазовский. 1887

А вот Пушкин, изображенный самим Айвазовским (21) в картине «Пушкин на берегу Черного моря» (1868), ближе к линии портретов Тропинина и Кипренского.

Пушкин на берегу Черного моря. Художник И. Айвазовский. 1868

Пушкин на берегу Черного моря. Художник И. Айвазовский. 1868. Фрагмент

Это все, что касается портретов Пушкина. Кроме того, известны пять зарисовок лица умершего Пушкина. Первые три зарисовки выполнены 29 января 1837 года, вторые две ― на следующий день. Посмертная маска была снята с лица в первый день после смерти.

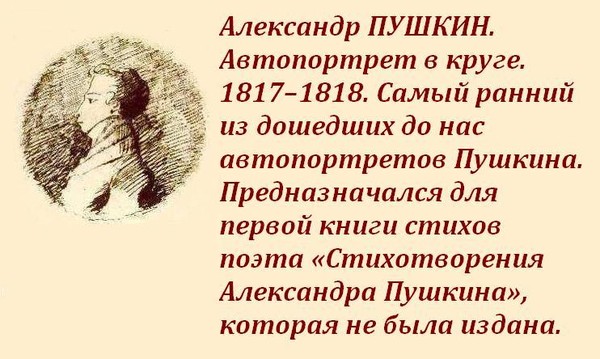

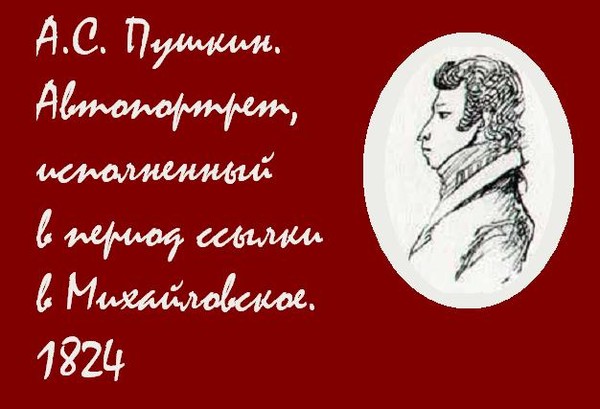

На полях рукописей Пушкин часто рисовал свое лицо. Существует свыше 50 его автопортретов. Наиболее типичные из них мы использовали в работе.

Известно, что и дома, и в Лицее молодому Пушкину преподавали основы рисования, он любил и умел рисовать, и эти автопортреты-шаржи дают дополнительные сведения об облике поэта. На всех рисунках присутствует характерный профиль ― срезанный лоб и выдающаяся вперед нижняя часть лица.

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выбор наиболее вероятного портрета из синтезированного компьютером множества был, без сомнения, самым сложным этапом работы. На читательский суд мы представляем три портрета, относящиеся к разным временным отрезкам жизни А. С. Пушкина.

В центре ― портрет, отобранный экспертами как наиболее вероятный облик А. С Пушкина в возрасте 27―28 лет. Отбор производился из сотни новых синтезированных компьютером портретов, полученных комбинаторными перестановками из элементов базовых портретов и наложением изображений друг на друга. Перед нами наяву, как перед Татьяной во сне, проходила галерея причудливых образов поэта. Метод компьютерного «фоторобота» дает возможность создавать фантасмагорию подвижных химер, подобную описанной А. С. Пушкиным в «Евгении Онегине»:

Сидят чудовища кругом:

Один в рогах с собачьей мордой,

Другой с петушьей головой,

Здесь ведьма с козьей бородой,

Тут остов чопорный и гордый,

Там карла с хвостиком, а вот

Полужуравль и полукот.

Отобранный экспертами портрет получен прямым объединением (по специальной программе) портретов работы О. А. Кипренского (6) и работы В. А. Тропинина (Елагинская копия ― 9). Чем же руководствовались эксперты, выбирая образ? В первую очередь были учтены близость антропометрических параметров его изображения к средним значениям всей совокупности прижизненных портретов этого периода жизни и соответствие данного образа описаниям, составляющим словесный портрет поэта. Например:

«С Пушкина списал Кипренский портрет, необычно похожий» (Н. А. Муханов, знакомый Пушкина, в письме к брату 15 июля 1827 года).

«Вот поэт Пушкин. Не смотрите на подпись: видев его хоть раз живого, вы тотчас признаете его проницательные глаза и рот, которому недостает только беспрестанного вздрагивания: этот портрет писан Кипренским» (профессор Петербургского университета А. В. Никитенко, 2 сентября 1827 года в дневнике ― о выставке в Академии художеств, открывшейся 1 сентября).

«Не распространяясь в исчислении красот сего произведения г. Кипренского, мы скажем только, что это живой Пушкин» (Ф. В. Булгарин. Газета «Северная пчела», 1827. Обзоры выставки).

«Среднего роста, худощавый, с мелкими чертами смуглого лица. Только когда вглядишься пристально в глаза, увидишь задумчивую глубину и какое-то благородство в этих глазах, которых потом не забудешь... Лучше всего, по-моему, передает его гравюра Уткина с портрета Кипренского. Во всех других копиях у него глаза сделаны слишком открытыми, почти выпуклыми, нос ― выдающимся ― это неверно. У него было небольшое лицо и прекрасная, пропорциональная лицу голова, с негустыми, кудрявыми волосами» (из воспоминаний И. А. Гончарова, когда он студентом увидел А. С. Пушкина при посещении им Московского университета, 27 сентября 1832 года).

Далее эксперты учитывали выраженность на выбранном портрете характерных особенностей подбородка и губ, связанных с абиссинской (эфиопской) наследственностью поэта, и высокую квалификацию художников ― Тропинина и Кипренского, создавших эти два портрета.

Тем не менее выяснилось (и это очень важно), что, делая свой выбор, каждый из экспертов подсознательно испытывал влияние уже сформировавшегося социального стереотипа облика поэта. И это не позволяло заметно отклоняться от принятого стандарта. Кроме того, привлекательность образа, полученного методом наложения и усреднения, обусловлена и другим психологическим фактором ― так называемым «давлением усреднения». Обычно считалось, что среднее лицо непривлекательно. С этим соглашался и иронизировал по этому поводу сам поэт (строки из основного черновика поэмы «Медный всадник»):

Каких встречаем всюду тьму,

Ни по лицу, ни по уму

От нашей братьи не отличный.

Однако, как показали экспериментальные исследования, именно средний образ человека обладает для большинства наибольшей привлекательностью. Если взять несколько десятков черно-белых фотографий разных людей, собранных по методу случайной выборки, и изготовить из них усредненный образ, то для подавляющего большинства наблюдателей он будет привлекательнее индивидуальных. «Средние глаза, уши, рты» ― симпатичнее индивидуальных. И еще одно интересное обстоятельство. Чем больше отдельных лиц привлекается для получения усредненного изображения, тем красивее для наблюдателей противоположного пола оказывался полученный результат. У таких образов есть только один недостаток ― таких «полностью усредненных» лиц не существует.

Вероятно, такое «давление усредненного стандарта» проявилось не только у наших экспертов при выборе, но и при изображении поэта разными художниками. Наибольшую сложность у рисовальщиков портретов А. С. Пушкина вызывали самые информативные элементы его облика ― глаза и нижняя часть лица. Художники, вольно или невольно, пытались «подтянуть» наблюдаемый ими реальный образ под усредненный стандарт европейских лиц или, наоборот, как можно больше утрировать подмеченное ими индивидуальное отличие.

У Пушкина, как отмечали современники, были удлиненные голубые глаза. Наши измерения показали, что среднее соотношение размеров ширины открытого глаза к его длине равно 1 : 3. Но именно такого соотношения на индивидуальных прижизненных портретах поэта мы не встречаем. У стандартного глаза европейца это соотношение приблизительно 1 : 2,5. По-видимому, этим и объясняется столь большое различие в геометрии глаза на разных портретах Пушкина: одни подтягивали размеры под «европейский» глаз, другие уходили от стандарта. Разброс отношений составляет до 25%. На портрете работы Тропинина отклонение составляет 7% в сторону удлинения по горизонтали, а на портрете работы Кипренского ― на 16% в противоположную сторону и почти соответствует европейскому стандарту глаза (1 : 2,6). Сам Пушкин на своих автопортретах рисовал глаза удлиненными.

Форма нижней части лица ― выдвинутые вперед подбородок и крупные губы ― настолько сильно отклонялась от стандартного европейского облика, что ставила как художников-современников, изображавших поэта, так и их последователей и самого поэта перед проблемой: как сделать изображение похожим на оригинал и в то же время скрыть «его непривлекательную наружность». На портретах 3, 5, 7, 16 и на зарисовке М. Ф. Бруни «Пушкин на смертном одре» тем не менее в целом передана эта наиболее сложная и нестандартная часть лица поэта. На портретах 4 и 6―14 в отличие от портрета работы Тропинина в значительной степени исчезла скошенность лба, которая присутствует на всех автопортретах поэта.

Вот и решайте, соответствует ли усредненный портрет Тропинина ― Кипренского реальному облику поэта, или его выбор определили подсознательные процессы в головах экспертов?

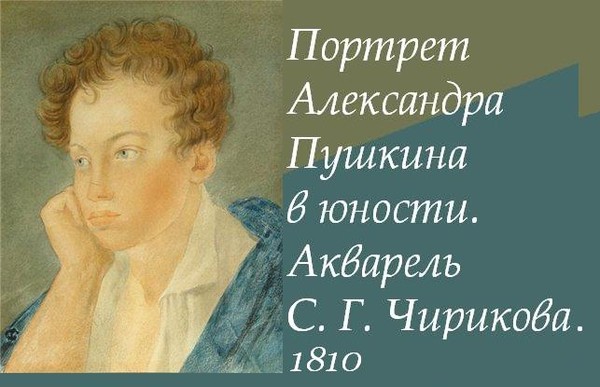

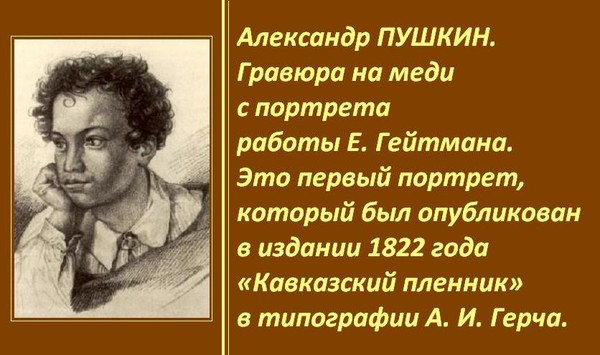

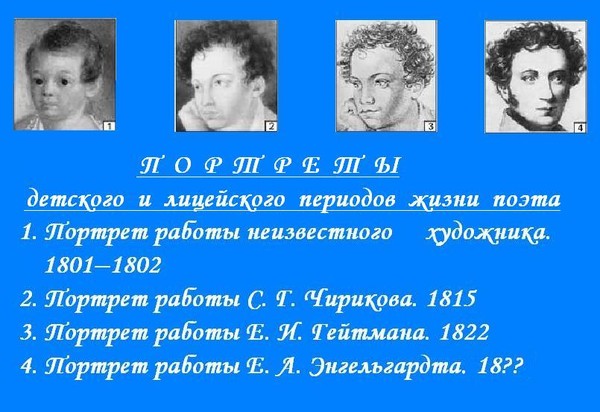

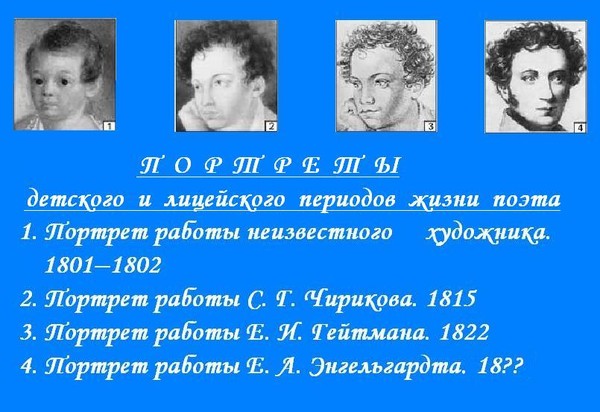

Далее мы обратились к реконструкции образа молодого Пушкина. От лицейских времен сохранились два мало схожих между собой пушкинских портрета. Первый нарисован в начале лицейской жизни, второй (4) ― в ее конце Е. А. Энгельгардтом, директором Лицея. Трудно сочетать этого франтоватого лицеиста с взлохмаченным подростком первого портрета, нарисованным гувернером, учителем рисования С. Г. Чириковым. Только большой лоб да острота взгляда те же. Возможно, директору Лицея хотелось, чтобы вверенные ему лицеисты выглядели подтянутыми и по-немецки опрятными. Третий портрет (3) ― это гравюрная авторская копия, выполненная Е. И. Гейтманом с портрета Чирикова.

Из трех этих образов молодого поэта были синтезированы 24 новых портрета, из которых был выбран портрет, полученный из образов 2 и 3 с подбором весовых коэффициентов при наложении. При выборе учитывались два обстоятельства. Первое. Образ поэта в зрелом возрасте, уже отобранный экспертами, и возможность перехода к нему при взрослении выбираемого детского лица. Второе. Издатель Н. И. Гнедич приложил портрет 3-му к первому изданию «Кавказского пленника» в 1822 году, вероятно, потому, что он был сходен с натурой. Выбранный синтезированный портрет не только весьма похож на образы 2 и 3, но и совпадает со словесными описаниями, относящимися к этому периоду:

«...Саша был большой увалень и дикарь, кудрявый мальчик... со смуглым личиком, не слишком приглядным, но с очень живыми глазами, из которых так искры и сыпались...» (из воспоминаний Е. П. Яньковой).

Соответствует этот портрет и приводившемуся уже высказыванию о своей внешности молодого Пушкина:

«У меня свежий цвет лица, русые волосы и кудрявая голова».

Наконец, мы попытались сформировать облик позднего Пушкина, после 1830 года. Выбранный экспертами образ получен методом «фоторобота» из портретов 15 и 38. Похожий на этот образ портрет получается также методом «фоторобота» из портретов 15 и 16. Выбор этого портрета определился, в частности, и тем, что при повороте синтетического портрета 27-летнего Пушкина дополнительно к исходному ракурсу на 15 градусов выбранный образ соответствует ему, но выглядит несколько старше. Этот выбор экспертов подтверждают уже приводившиеся выше словесные портреты позднего Пушкина и собственные рисунки поэта (образы 5, 6, 8, 10-12 автопортретов Пушкина).

* * *

Для восприятия творческого наследия А. С. Пушкина не так уж важно, как он сам выглядел и как воспринимался современниками. Сегодня Пушкин для нас ― национальный символ нашей культуры и истории. Он для россиян значит больше, чем Шекспир или Байрон для англичан, а Гете ― для немцев. Его обобщенный хрестоматийный образ (пусть не совсем похожий на оригинал) уже живет сам по себе, вне времени. Юбилей поэта явился для нас лишь поводом, чтобы с позиции современного компьютерного распознавания образов под неожиданным ракурсом взглянуть на социопсихологическую проблему восприятия и отображения художниками разных поколений облика Пушкина. Мы попытались воссоздать наиболее вероятный образ методами, которые раньше не существовали.

«Русский живописец Тропинин недавно окончил портрет Пушкина. Пушкин изображен en trois guart (три четверти. ― Прим. авт.), в халате, сидящий подле столика. Сходство портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно схватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта. Впрочем, физиономия Пушкина столь определенная, выразительная, что всякий живописец может схватить ее, вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о ней истинное понятие. Действительно, гений пламенный, оживляется при каждом новом впечатлении, должен изменять выражение лица своего, которое составляет душу лица... Не от того ли замечают такое несходство в лучших портретах Байрона, хотя все они имеют нечто общее, выражающее подлинник?..»

Портрет Пушкина. Художник Тропинин. 1827

Несколько поколений художников стремились «схватить» ускользающий облик гения и остановить мгновение, но тщетно. Приведем для примера описание творческих мучений Ильи Ефимовича Репина; в течение двадцати лет он работал над картиной «Пушкин на берегу Невы» и сделал для нее почти сотню эскизов поэта.

«Испробованы все мои самые смелые приемы, ― нет удачи, нет удачи, ― писал Репин Леониду Андрееву 28 января 1917 года, ― а между тем, ведь вот кажется так ясно, я вижу этого "неприятного, вертлявого человека", этого "обезьяну", этого возлюбленного поэта... Передо мной фотографии со всех его портретов, предо мною две маски с мертвого; я уже умею разбираться, что лучше из всего материала; уже совершенно ясно чувствую характер этого чистокровного арапа. Маска с мертвого так изящна по своим чертам и пластике, так красивы эти благородные кости, такой страстью полно было это в высшей степени подвижное лицо, и все это было заключено в строгой раме врожденного благородства и гениального ума... И вот я, посредственный художник, дерзнул изобразить этого гения... Признаюсь вам ― особенно три последние недели, еще более три последние дня, опять беззаветно, ходил на приступ своего Порт-Артура».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Если замечательный мастер Репин считал себя посредственностью, взявшись за воплощение облика Пушкина, то уж биофизикам, далеким от его художественного таланта, казалось бы, здесь делать нечего. Тем не менее мы рискнули попытаться воссоздать наиболее вероятный облик поэта в различные периоды его жизни, но подойти к решению этой задачи с иной стороны. Юбилей поэта стимулировал наше желание, а многолетний опыт компьютерной реконструкции, накопленный в биологических экспериментах, вселял оптимизм.

Работа начиналась как «игра». Но незаметно переросла в объемное биофизическое исследование с элементами искусствоведения, психологии восприятия образов и их компьютерным анализом и синтезом. Однако работа оказалась много сложнее, чем мы предполагали, приступая к ней, и заметно отличалась от имевшегося у нас опыта.

Исследуя биоструктуры, мы изучаем их по электронно-микроскопическим, рентгеновским или оптическим снимкам. Часто эти изображения бывают существенно искажены из-за аберраций приборов, но эти приборные ошибки, накладываемые на истинный образ биоструктур, можно вычислить и скорректировать. В данном же случае мы имели дело с рукотворными портретами поэта, то есть с произведениями искусства, а человеческое творчество ― это то немногое, что с большим трудом поддается формализации.

Проживи А. С. Пушкин еще пять лет, и, возможно, потомки располагали бы его фотопортретами. Как известно, первые черно-белые фотоизображения были получены во Франции Л.-Ж.-М. Дагером и Ж.-Н. Ньепсом в 1839 году, двумя годами позже фотографии были сделаны в Англии, а затем ― в России. Но история не имеет сослагательного наклонения.

Изменчивое, живое лицо поэта (а это отмечают все его современники, оставившие воспоминания) было нелегко изобразить даже художникам, писавшим портрет с натуры. Существуют хотя и многочисленные, но субъективные живописные портреты Пушкина и описания его внешности. Мы даже не знаем точно, какого цвета были его волосы. Его брат, Лев Сергеевич, уверял, что Александр всегда был темноволосый. Другие (П. А. Корсаков, О. С. Павлищева) утверждали, что Александр, смолоду белокурый, после 17 лет начал темнеть. Сам Пушкин написал по-французски свой шуточный автопортрет: «У меня свежий цвет лица, русые волосы и кудрявая голова».

Чтобы ответить на вопрос: каким был облик поэта? ― нужно было с особой осторожностью относиться к воспоминаниям, написанным много лет спустя после гибели поэта. В них и смещение временных периодов в памяти мемуаристов, и влияние величия личности, то есть «давление» социального стереотипа на настроение вспоминающих. Большей ценностью обладают дневниковые заметки современников ― пусть отрывистые и неважно ― друзей или недругов, ― а также собственные высказывания поэта.

К архиву словесных портретов мы добавили визуальные живописные портреты, автопортреты Пушкина, сделанные им на полях рукописей и в альбомах его современниц, а также зарисовки и скульптурные портреты, созданные уже после смерти поэта. Помимо этого мы располагали зарисовками лица поэта на смертном одре и фотографиями его посмертной маски в разных ракурсах.

На маску, как объективный носитель образа поэта, мы возлагали особенно большие надежды. Однако, как выяснилось, она отражает лишь приблизительно облик живого рельефа лица. После смерти мышцы лица расслабляются, а ткани при нулевом кровяном давлении сжимаются, и черты «обостряются». Эти изменения индивидуальны, они зависят от тканевой структуры лица, массы мягких тканей и плотности кровеносной системы человека. В свое время антрополог-скульптор М. М. Герасимов (1907―1970), создавая метод пластической реконструкции лица по черепу, исследовал эти вопросы. Не зная, каким был облик человека при жизни, точно реконструировать рельеф его лица по маске и черепу нельзя. Можно передать лишь приблизительный облик натуры, хотя образ может быть узнаваемым.

Синтезировав множество обликов поэта, неизбежно требуется прибегнуть к мнению экспертов ― своеобразному «суду присяжных», которые должны выбрать наиболее вероятный облик лица реального человека. Но человека уже нет, как нет среди нас, ныне живущих, того, кто его видел. Поэтому ответ всегда носит вероятностный характер. Выбор одной гипотезы из множества других неизбежно вызывает сомнение и порождает вопрос: «А судьи кто?» Мы можем лишь утверждать, что отобранные образы из множества синтезированных не противоречат словесным описаниям и живописным прижизненным портретам (с учетом квалификации и объективности мемуаристов и художников). Однако все равно после всех поправок, выбранный портрет остается портретом, а не фотографией и несет на себе груз субъективности.

При синтезе новых портретов поэта мы использовали два взаимно дополняющих друг друга компьютерных метода: «фоторобота» (совмещения элементов из разных портретов) и «морфинга» (наложения портретов и их элементов с определенными весовыми коэффициентами друг на друга). Не будем утомлять читателя математическими выкладками, связанными с измерением антропометрических параметров изображенного на портретах лица, с количественными отклонениями этих параметров на различных портретах и с формированием пространств из этих признаков, цель которых ― распознавание образов. Не станем излагать и методы поворотов изображений на портретах для их сравнения и расчетные формулы эллипсоидальной геометрии при проекциях рельефа лица на плоскость портрета. Обо всем этом можно узнать, прочитав в журнале «Успехи физических наук» (№ 5, 1999) нашу статью.

У ИСТОКОВ ПОРТРЕТНОЙ ГАЛЕРЕИ ПОЭТА

Итак, перед вами ― галерея портретов поэта, ставшая основой наших исследований. Из 38 портретов, с которыми мы оперировали, 16 ― прижизненные.

История создания и судьба каждого из портретов достойны отдельного разговора. Анализу портретов в Пушкиниане посвящена обширная литература. Для нас в данном случае важно другое ― как возник тот облик поэта, который каждому из нас знаком с детства? Насколько он соответствует реальному образу живого человека?

Классический облик А. С. Пушкина (его можно еще назвать «социальный стереотип») был порожден тиражированием портретов работы О. А. Кипренского (6) и В. А. Тропинина (7). Оба художника ― профессионалы высочайшего класса.

Василий Андреевич Тропинин (1776―1857), ученик С. С. Щукина, выпускник Петербургской академии художеств, был крупнейшим русским портретистом. Его работы отличались скульптурной четкостью объемов и внимательностью к характерным деталям. Владелец портрета Пушкина работы Тропинина С. А. Соболевский не отправил его в Петербург на выставку (хотя Н. А. Полевой в журнале «Московский телеграф» и сообщил об этом), а отдал для копирования в уменьшенном размере Авдотье Петровне Елагиной. Она не была профессионалом, но явно обладала художественным талантом. Елагина сделала небольшую копию(9), размером 26 × 21,5 см. Ее видел Пушкин, ее оценили современники. Вокруг елагинской копии, прежде чем она попала в Пушкинский дом в Петербурге, разыгралась поистине детективная история. С. А. Соболевский выбросил копию как «скверное подражание», но она не пропала, ее подобрали. Внучка Елагиной, М. В. Беэр, сохранившая копию, представила ее в 1899 году на юбилейной выставке, посвященной 100-летию поэта. Все думали, что это и есть оригинал работы Тропинина. Но оригинал с середины 1850-х годов находился у директора Московского архива Министерства иностранных дел археографа М. А. Оболенского, купившего его в Москве в меняльной лавке за 50 рублей. С 1889 по 1937 год истинный портрет работы Тропинина экспонировался в Третьяковской галерее, а затем и по сей день ― в Царскосельском пушкинском музее. Он стал широко известен с 1860 года, когда с него были сделаны фоторепродукции, распространившиеся по всей России.

Орест Адамович Кипренский (1782―1836) был в то время, пожалуй, еще более известным живописцем и графиком, чем Тропинин. В 1812 году за особые заслуги в области живописи его избрали академиком Академии художеств. В 1805 году он получил Золотую медаль за свою теперь хорошо известную картину «Дмитрий Донской на Куликовом поле». Однако как художник он был скорее романтиком, чем реалистом. Его портрет Пушкина (6) отличает внешняя красивость с элементами классических представлений о том, как следует изобразить крупную творческую личность.

Портрет Александра Пушкина. О. Кипренский. 1827

Общепринято считать, что сам поэт оценивал этот портрет очень высоко, и в доказательство обычно приводятся строки из его послания Кипренскому:

Себя как в зеркале я вижу,

Но это зеркало мне льстит.

Однако если стихотворение А. С. Пушкина, адресованное Кипренскому, прочитать полностью, то в нем легко заметить явно проступающую саркастическую усмешку поэта по поводу своего портретного образа.

Любимец моды легкокрылый,

Хоть не британец, не француз,

Ты вновь создал, волшебник милый,

Меня, питомца чистых Муз,

И я смеюся над могилой,

Ушед навек от смертных уз.

Себя как в зеркале я вижу,

Но это зеркало мне льстит.

Оно гласит, что не унижу

Пристрастья важных Аонид.

Так Риму, Дрездену, Парижу

Известен впредь мой будет вид.

Портрет, выполненный Кипренским, стал классическим и дублировался еще при жизни поэта разными способами. Пушкин оказался прав ― социальный стереотип его облика родился именно из портрета Кипренского и аналогов (работ Уткина, Райта, позднее ― Матэ и Безлюдного и т. д.). После гибели поэта спрос на его портреты сильно возрос, раскупались все гравюры и литографии, сделанные по работам Тропинина и Кипренского. Любопытно, но их печатали в соотношении один к девяти. Видимо, и поэтому мы, потомки, воспринимаем облик поэта прежде всего по образу, созданному Кипренским. Дальнейшая судьба этого портрета известна. Он принадлежал другу поэта, А. А. Дельвигу, после его смерти (в январе 1831 года) Пушкин купил портрет у вдовы за 1000 рублей. В Третьяковскую галерею, где он находится и сейчас, портрет перешел из семьи старшего сына поэта в 1916 году.

Первым этот портрет удачно скопировал и размножил выдающийся мастер резцовой гравюры Николай Иванович Уткин (1780―1836). Хотя его гравировка (8), казалось бы, всего лишь повторение оригинала Кипренского, но Уткину удалось усилить выразительность портрета богатством и разнообразием штриха, а возможно, и собственными представлениями о натуре поэта. Профессиональный уровень этих трех живописцев не может подлежать сомнению. Однако Пушкин, изображенный ими примерно в одно и то же время, видится по-разному.

К этой же портретной группе следует отнести акварельные работы Петра Федоровича Соколова (1791―1848). Приведенный портрет поэта (10) почти на десять лет отстоит от работ Тропинина и Кипренского, Пушкин на десять лет старше, но он такой же. Из этого истока родилась большая «гибридная река» изобразительного ряда похожих, с небольшими вариациями, обликов поэта ― от Т. Райта (17) до К. Ф. Юона (28) и далее.

Но был ли истинный образ поэта таким, каким он показан на своих прижизненных портретах? Единого мнения не было. Одни из современников говорили «да», другие ― «нет». Пожалуй, вторых больше. Но подобные споры не решаются голосованием. Необходим независимый источник информации. Что думал по этому поводу сам поэт? С одной стороны, Пушкин не был высокого мнения о своей внешности, и можно найти много его высказываний по этому поводу. Вот примеры:

А я, повеса вечно праздный,

Потомок негров безобразный,

Взращенный в дикой простоте,

Любви не ведая страданий,

Я нравлюсь юной красоте

Бысстыдным бешенством желаний.

(«Юрьеву», 1820)

«Могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был» (Из письма к жене, 1835).

«Здесь хотят лепить мой бюст. Но я не хочу. Тут арапское мое безобразие предано будет бессмертию во всей своей мертвой неподвижности» (Из письма жене, 1836).

Но есть его высказывание и противоположного рода:

«В... газете объявили, что я собою неблагообразен и что портреты мои слишком льстивы. На эту личность я не отвечал, хотя она глубоко тронула» (А. С. Пушкин. Опровержение на критику, 1830).

Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу. Художник Н. П. Ульянов

Заключая анализ портретного ряда, порожденного тропинино-кипренским истоком, приведем цитату из заметки художника Н. П. Ульянова «Мои встречи» (М.: изд-во АХ СССР, 1959), написавшего в 1936 году картину «Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу» (36 ― это фрагмент названной картины):

«...В сущности есть всего два блестящих художественных документа из иконографии поэта. Это портреты Тропинина и Кипренского. Для одних они неоспоримо верный синтез внешнего и внутреннего "я" Пушкина; в других они вызывают некоторые чувства недоверия. Слов нет, оба портрета, и каждый по-своему, замечательны... Но не надо забывать, что тогда было принято "крахмалить" образ. Эпоха требовала некоторой пышности, приподнятости изображения».

Второй поток портретов поэта (28―36) был вызван желанием художников снять с образа поэта «исторический крахмал» (образ, созданный Ульяновым, относится к этому направлению) и отойти от сложившегося социального стереотипа. У истоков этого потока стояли портреты Г. А. Гиппиуса, Жана Вивьена и прежде всего И. Л. Линева.

Во многих высказываниях современников подчеркивается, что Пушкин был собою «неблагообразен». В качестве примера ограничимся тремя цитатами.

«Пушкин, писатель, разговаривает очаровательно без претензий, живо, пламенно. Нельзя быть безобразнее его ― это смесь физиономии обезьяны и тигра. Он происходит от одной африканской расы, и в его цвете лица осталась еще какая-то печать и дикое во взгляде... Рядом с ней (имеется в виду жена поэта. ― Прим. авт.) его уродливость еще более поражает, но когда он говорит, забываешь, чего ему недостает, чтобы быть красивым» (из дневника графини Д. Ф. Фикельмон, урожденной Тизенгаузен, внучки Кутузова, близкой знакомой поэта).

«Пушкин был собою дурен, но лицо его было выразительно и одушевлено, ростом он был мал, но тонок и сложен необыкновенно крепко и соразмерно...» (из воспоминаний Л. С. Пушкина). Рост Пушкина в зрелом возрасте был 166,6 см ― это известно из подписи под изображением поэта во весь рост в исполнении художника Г. Г. Чернецова: «Рисовал с натуры, 1832-го года. Апреля 15-го. Ростом 2 арш. 5 вершк. с половиной».

«Пушкин очень переменился наружностью. Страшные черные бакенбарды придали его лицу какое-то чертовское выражение. Впрочем, он все тот же. Так же жив и скор по-прежнему, в одну минуту переходит от веселости и смеха к задумчивости и размышлению...» (из письма П. Л. Яковлева, брата однокашника Пушкина М. Л. Яковлева. Ноябрь 1826 г.).

Портрет Пушкина работы Жана Вивьена (15) и миниатюра (13), которая также с большой вероятностью выполнена Вивьеном, показывают нам поэта в возрасте приблизительно 28 лет (миниатюра датирована, а на портрете даты нет). Возможно, что в портретах Вивьена и Гиппиуса (11) изображение поэта ближе к реальному его облику, чем в тропинино-кипренской серии. Линию Ж. Вивьена в изображении поэта явно продолжил Г. Г. Мясоедов (32) в известном большом полотне «Пушкин и его друзья слушают декламацию Мицкевича в салоне кн. З. Волконской» (1905―1907).

Пушкин и его друзья слушают декламацию Мицкевича в салоне кн. З. Волконской. Художник Г. Г. Мясоедов. 1905-1907

Поздний Пушкин (1836―1837 годов) предстает перед нами на портрете И. Л. Линева (16), на котором изображен вне романтического ореола. Современники, говоря об этих последних годах жизни поэта, вспоминали:

«Вообще пылкого, вдохновенного Пушкина уже не было. Какая-то грусть лежала на лице его» (П. Х. Граббе, знакомый Пушкина, автор воспоминаний о встрече с ним).

«К концу жизни у него уже начала показываться лысина и волосы его переставали виться» (П. В. Нащокин, один из близких друзей Пушкина).

«Я уверен, что беспокойство о будущей судьбе семейства, долги и вечные заботы о существовании были главною причиною той раздражительности, которую он показал в происшествиях, бывших причиною его смерти» (Н. М. Смирнов, близкий знакомый Пушкина).

Особого упоминания требует история создания портрета работы Линева. Она полна загадок, версий и окружена мистическим ореолом. В каком году написан портрет и кто его заказывал, неизвестно. Однако он изображает А. С. Пушкина в самый последний период его жизни. В конце 60-х ― начале 70-х годов нашего столетия появилось предположение, что организовал написание этого портрета В. А. Жуковский (приблизительно в январе ― марте 1836 года), пригласивший к себе на обед Пушкина и Линева. Следует подчеркнуть, что Иван Логинович Линев не был художником-профессионалом. Автор версии С. М. Куликов, рассматривая записку неизвестному (возможно, Жуковскому), написанную рукой Пушкина ориентировочно в 1835―1837 годах и содержащую следующие слова: «Посылаю тебе мою образину», ― высказывает гипотезу, что речь идет о портрете Пушкина именно работы Линева.

Существует и другая, мистическая версия, что прототипом для линевского портрета живого поэта послужил облик Пушкина, уже лежащего в гробу. Она основывается на попытке реконструировать события 29―30 января 1837 года. Достоверно известно, что И. С. Тургенев принес локон, срезанный Никитой Козловым с головы умершего поэта, в дом Линева. Дальше идут домыслы... Возможно, узнав о кончине поэта, И. Л. Линев пошел в дом на набережной Мойки проститься с ним и там стоял у гроба, «впитывая» в себя образ уже мертвого лица поэта. Затем «оживил» в картине этот образ, но сохранил при этом черты запомнившегося ему мертвого лица ― приплюснутого, с впалым подбородком, узкими и не рельефными губами. Однако это только гипотеза, которую вряд ли теперь удастся подтвердить или опровергнуть. Хотя изображение на портрете работы Линева по своим антропометрическим параметрам довольно близко к посмертной маске поэта.

Как бы там ни было, но линевский портрет совместно с портретами Вивьена и Гиппиуса породил свою линию в галерее портретов Пушкина ― от К. П. Мазера (29) до В. И. Шухаева (38).

Сюда же следует отнести известную совместную романтическую картину И. Е. Репина и И. К. Айвазовского «Пушкин у моря. Прощай, свободная стихия!» (1887), где Пушкин (30) в изображении Репина явно унаследовал некоторые черты портрета Линева.

Пушкин у моря. «Прощай, свободная стихия!» Художники И. Е. Репин и И. К. Айвазовский. 1887

А вот Пушкин, изображенный самим Айвазовским (21) в картине «Пушкин на берегу Черного моря» (1868), ближе к линии портретов Тропинина и Кипренского.

Пушкин на берегу Черного моря. Художник И. Айвазовский. 1868

Пушкин на берегу Черного моря. Художник И. Айвазовский. 1868. Фрагмент

Это все, что касается портретов Пушкина. Кроме того, известны пять зарисовок лица умершего Пушкина. Первые три зарисовки выполнены 29 января 1837 года, вторые две ― на следующий день. Посмертная маска была снята с лица в первый день после смерти.

На полях рукописей Пушкин часто рисовал свое лицо. Существует свыше 50 его автопортретов. Наиболее типичные из них мы использовали в работе.

Известно, что и дома, и в Лицее молодому Пушкину преподавали основы рисования, он любил и умел рисовать, и эти автопортреты-шаржи дают дополнительные сведения об облике поэта. На всех рисунках присутствует характерный профиль ― срезанный лоб и выдающаяся вперед нижняя часть лица.

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выбор наиболее вероятного портрета из синтезированного компьютером множества был, без сомнения, самым сложным этапом работы. На читательский суд мы представляем три портрета, относящиеся к разным временным отрезкам жизни А. С. Пушкина.

В центре ― портрет, отобранный экспертами как наиболее вероятный облик А. С Пушкина в возрасте 27―28 лет. Отбор производился из сотни новых синтезированных компьютером портретов, полученных комбинаторными перестановками из элементов базовых портретов и наложением изображений друг на друга. Перед нами наяву, как перед Татьяной во сне, проходила галерея причудливых образов поэта. Метод компьютерного «фоторобота» дает возможность создавать фантасмагорию подвижных химер, подобную описанной А. С. Пушкиным в «Евгении Онегине»:

Сидят чудовища кругом:

Один в рогах с собачьей мордой,

Другой с петушьей головой,

Здесь ведьма с козьей бородой,

Тут остов чопорный и гордый,

Там карла с хвостиком, а вот

Полужуравль и полукот.